舞台写真撮影:引地信彦

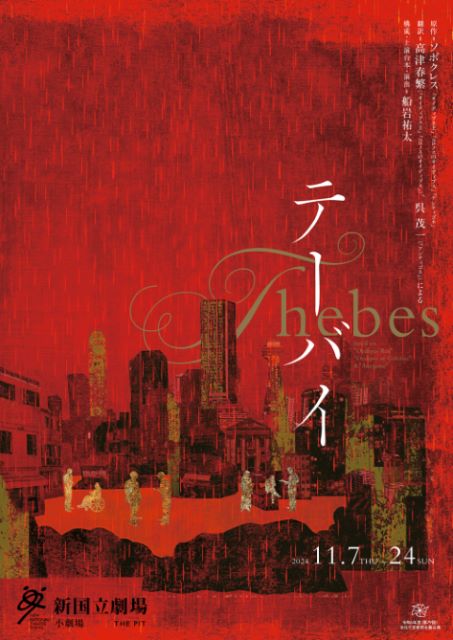

船岩祐太が構成、上演台本、演出を務め、3本のギリシャ悲劇をひとつの作品に再構成した『テーバイ』が東京・新国立劇場にて11月7日(木)に幕を開けた。

新国立劇場が小川絵梨子芸術監督の就任以降、積極的に進めてきた新たな試みであり、1年間という期間の中で、参加者が話し合いや試演を重ねて作品理解を深めながら、より豊かな作品づくりをおこなっていく「こつこつプロジェクト」によって生まれた本作。

知らぬ内に父親殺しと近親相姦に手を染めたテーバイ王・オイディプスの物語『オイディプス王』、オイディプスがテーバイ追放後に放浪の末に辿り着いた地で神々と和解し、その人生に幕を下ろす『コロノスのオイディプス』、そしてオイディプスの娘であるアンティゴネが、テーバイ王である叔父のクレオンが定めた法に背き、兄の亡骸を埋葬しようとする『アンティゴネ』。ソポクレスによる3本のギリシャ悲劇を船岩が1本の戯曲として再構成し、隆盛を誇った王国・テーバイが没落していくさまを描き出す。

舞台上の床はまるで水が張っているかのような鏡面となっており、人々や美術が映り込むつくりになっており、荘厳な空気が漂う。後方には木でできた巨大な扉があり、舞台下手にはオイディプスのための玉座とテーブル、上手にはタイプライターや書類の山が置かれた机やイスが配置されており、古代ギリシャの王の居城というよりも、近代国家の政府の執務室を思わせるようなつくりとなっている。衣裳も、ギリシャ悲劇でおなじみのローブではなく、オイディプス(今井朋彦)らは白スーツ&白リボンタイを着用しており、衛兵たちの衣

裳も近代国家の装いである。

開演前から、壇上にはオイディプスの妻(そして、母親でもある)イオカステ(池田有希子)がおり、乳母車の赤ん坊をあやしている。

第一幕『オイディプス王』はオイディプスと、テーバイの市民を代表してやってきた神官の会話から始まる。神官は疫病による国土の荒廃、市民の窮状を伝え、オイディプスに国を救ってくれと嘆願する。そこへ、神託を手にしたクレオン(植本純米)が戻ってくる。クレオンは「この国の穢れ(=先王ライオスを殺害した犯人)を追放せよ」という神々の言葉を伝え、ここから少しずつ、先王の死の真相、さらにはオイディプス自身の出生の秘密が明らかになっていく…。

続く第二幕『コロノスのオイディプス』は、『オイディプス王』の頃からしばらく時を経た時代の物語。舞台中央に真っ赤なロープのようなものが垂れ下がっており、神々しさを感じさせる。そこはかつてオイディプスが神託で「生涯を終えることになる」と示された復讐の女神の森。近親相姦と父殺しの罪を背負い、盲目となってテーバイを追放されたオイディプスと彼の旅に付き添う娘のアンティゴネが森に辿り着いたところから物語は始まる。ちなみに、アンティゴネらの衣裳はより現代的な装いとなっており、オイディプスは車椅子に乗り、森を守る男たちは銃を携行している。オイディプスの元に、この地を含むアテナイの代表者・テセウス、祖国テーバイがオイディプスの2人の息子の諍いから戦火にあることを知らせる娘のイスメネ、さらにはオイディプスにテーバイ帰還を求めるクレオン、そして争いを続ける息子のひとりであるポリュネイケスなど次々と来訪者がやってくる。やがて、オイディプスはこの地で人生の終焉を迎えることになる…。

最終の第三幕『アンティゴネ』では再びテーバイが物語の舞台に。舞台上には、戦争の原因となったオイディプスの2人の息子、ポリュネイケスとエテオクレスの死体を入れた袋が置かれているが、エテオクレスが埋葬される一方で、ポリュネイケスの遺体は荒野に打ち棄てられ、市民がその死を悼むことも禁止される…。そして舞台は第一幕と同じ部屋――いまはクレオンが王となったテーバイ王国の執務室へと移り、法律に背いて兄の亡骸を弔ったアンティゴネが罪に問われる様子が描かれる。

執筆された時期も異なるソポクレスの3本の独立した戯曲をひとつにまとめ上げた本作だが、鑑賞して感じるのは物語の“強度”の高さ。そもそも、長く受け継がれてきたギリシャ悲劇そのものが揺るがない強さを持っているのはもちろん事実だが、それだけでなく、1年もの時間を費やして戯曲を育てていくという「こつこつプロジェクト」という企画による部分も大きい。期日の決まった上演に向けて拙速に都合よくまとめ上げるのではなく、時間をかけてじっくりと戯曲と向き合い、試行錯誤を重ねながら文字通りこつこつと断片を積み上げていくことで、物語が成熟し、深みを増していく。3本の戯曲の“継ぎ目”を感じさせず、ひとつの王国が、為政者たちの愚かな振る舞いによって衰退していくひとつの壮大な物語として描き出される。

また、3つの物語が連なることで、浮き彫りになってくる登場人物たちの変化や人間の本性が見え隠れしてくるのも本作ならではの見どころ。第一幕『オイディプス王』では、近親相姦と父殺しという罪が明らかになっても、なおも王たる力強さを感じさせていたオイディプスだが、第二幕『コロノスのオイディプス』では、長い旅の果てに神によって定められた己の運命を静かに受け入れ、神々と和解するさまが描かれる。

また、劇中で描かれない月日も含め、そんな父の長きにわたる放浪の旅に寄り添い続けてきたアンティゴネだからこそ、神ではなく人間が定めた法律に背き、血を分けた兄を弔うことを選んだのだということが深く納得させられる。

そしてもう一人、この『テーバイ』において、いびつな存在感を発揮しているのがクレオンである。『オイディプス王』では、オイディプスの数奇な運命が解き明かされていくのを“脇役”として慌てふためきながら傍らで眺めているが(ある人物のセリフで「クレオンなど一介の脇役にすぎぬ」という言葉さえ出てくる)、オイディプスの息子たちの争いの果てに、『アンティゴネ』ではテーバイの王の座に就いている。中身が変わらぬまま立場が変わり、不相応な権力を握った男の小物ぶりが際立っており、『アンティゴネ』の物語が展開する王の間は、さながら政情の不安定に直面しつつも目先の支持率アップに奔走する総理大臣以下、閣僚たちが集う官邸のようにも映る。

また、ギリシャ神話の英雄カドモスの子孫だけが国を治めることができるという、“血”によって継承されてきた王国のテーバイと、同じく英雄であるテセウスがトップに立つが、彼は王ではなく民主政の代表に過ぎないという市民国家・アテナイの対比も『コロノスのオイディプス』と『アンティゴネ』の中で浮き彫りとなっており興味深い。

船岩のスタイリッシュな演出も相まって、二千年以上前のギリシャ悲劇であることを一瞬忘れ、疫病と戦争が世界中にはびこる現代の世界と重ね合わせながら「法とは?」「国家とは?」と考えさせられる2時間40分となっている。

文:黒豆直樹

舞台写真