5月22日(木)より東京・池袋のスタジオ空洞にて上演される『高尾山へ』。倉田大輔、市原文太郎、上野友之、森脇洋平ら4人の演劇人が、“そう若くはない”を武器にムーブメントを起こすべく立ち上げた「さよなら人生」による記念すべき第1回目の公演だ。

本作が描くのは、いつしか疎遠になっていた男性ふたりが偶然にも再会し、気持ちの赴くままに高尾山へと向かうさま。それと同時に、その道程の前後の物語が浮かび上がってくる作品になっている。軽やかな筆致で紡がれる、まさに“人生”だ。

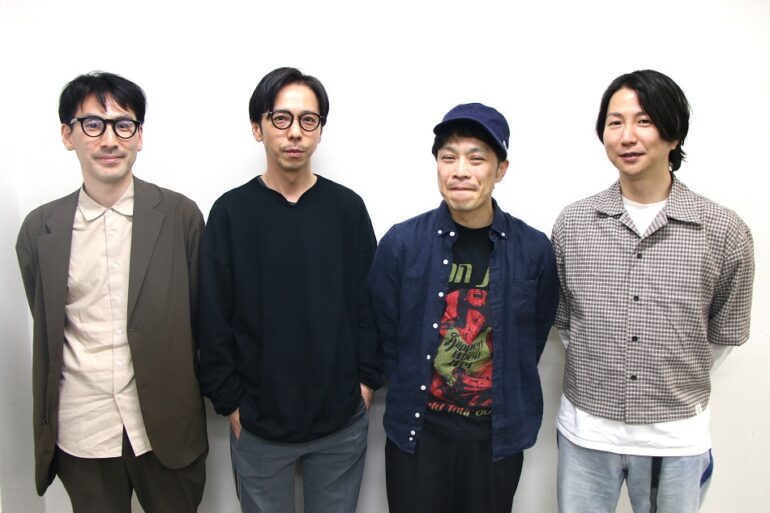

「さよなら人生」の結成の経緯と『高尾山へ』がどのようにして誕生したのかを知るべく、主宰の倉田、代表を務める市原、脚本・演出を手がける上野、プロデューサーの森脇による座談会を実施。4人の現在地や、いまの心境について話を聞いた。

――まずは「さよなら人生」の立ち上げの経緯から教えてください。

市原 役者である自分が主体となって何かやりたいと考えていたところ、倉田さんも同じようなことを考えていることが分かったんです。上野さんも一緒にお酒を飲んでいるときに、倉田さんにしては珍しく熱い想いを口にしていて。ふたりの俳優と、脚本・演出ができる人間が揃っているわけですし、じゃあやってみましょうかと。ただ、僕らだけでは心許ない。やっぱりプロデューサー的なポジションの人間がいるべきだと考えました。そこでお声がけしたのが森脇さん。森脇さんとはそれぞれに交流がありました。こうして「さよなら人生」が生まれたんです。

上野 それがもう2年前のことですね。これがもし20代だったら、すでにたぶん3回くらい公演をやっていると思います(笑)。これまで演劇をやってきて、団体を立ち上げて維持することの困難を知っているからこそ、腰が重くなるというか。なので正式に「さよなら人生」を立ち上げて公演を打つことが確定したのは、2024年の11月頃なんです。それまでの1年半ほどの間は、たびたび集ってはプロット案を出し合い、台本を書いてみて読んでもらって、行き詰まり、「どうしよう……?」みたいな感じで。誰もがなかなか確信を持てないでいましたね。

倉田 全員が手探りだったんですよ。集まったはいいものの、お互いに「コイツら本気なのか?」って。

上野 それぞれに経験値はあるわけで、やり方が分からなかったわけではありません。演劇ユニットを立ち上げて上演することのハードルの高さを、むしろちゃんと理解していたからこそです。

森脇 みなさんとはお仕事でそれぞれご一緒させていただいたことがありますが、こうして4人で集まって作品をつくっていくとなると、これまでとは関係性が違いますよね。一人ひとりがいま何を考えていて、どういうものを演劇で表現しようとしているのか。ここの擦り合わせに時間を要した印象です。いざフタを開けてみたらまったく違う方向を向いていた、なんてわけにはいきませんから。それこそ、ノリや勢いではやれない。

市原 みんなそれぞれに演劇の世界を走り続けてきた人間なので、お互いを尊重しつつ、個々のやりたいことを提示して、うまいバランスで作品づくりができればいいなと。

森脇 本作のつくり方って、一般的な演劇のつくり方と違うんですよね。上演場所やスケジュールを決める前に、作品の原型となるものがありましたから。現状のシステムだと、まず劇場と日取りを押さえるのが先なのが一般的なので。

上野 そうなんですよね。でもそれだと、上演日程に作品づくりを合わせていくかたちになる。これ、僕が言うのもアレなのですが、台本の執筆ペースが稽古のスケジュールに合わないことが出てきたり……。スケジュールに追い立てられるようなつくり方は、体力的にもキツいんですよね。このシステムの構造に疲弊してしまっている人も多いですから。だから今回のつくり方はすごく健全なものだと感じています。

――『高尾山へ』の原型となるプロットは、みなさんで開発されたそうですね。

倉田 プロット開発には本当に時間がかかりました。結果として『高尾山へ』という「何やねん!」みたいなタイトルの作品が生まれたわけですが、最初のうちは社会問題を扱おうとしていたというか、いまの社会にコミットするような作品を志向していましたよね。上野さんが主宰の劇団競泳水着とは違うものをやらないと、僕たち4人で演劇をつくる意味がないだろうと。

上野 個人的に外交問題などに関心があるんです。ただ、シリアスな社会問題を題材とする場合、創作に取り組むスタンスが重要になってくる。「さよなら人生」は僕だけでなく4人のユニットでもあるわけですし、寓話的なものや不条理劇的なものを書いてもみたのですが、なかなかしっくりこなくて。

倉田 みんなでプロット案を出し合って、それを上野さんにまとめてもらったりしていましたよね。実際、それなりのボリューム感の脚本ができたりもしましたし。

上野 そんな中、この『高尾山へ』のネタが生まれました。それぞれに秘密を抱えた伊藤と高桑というふたりの男性の再会が本作の核になっているのですが、それはエチュードから生まれたものなんです。軽い設定だけ用意して、倉田さんと市原さんにいくつかの“再会のシーン”を演じてもらっていました。そのうちのひとつがすごく良くて、シーン単体としても心を掴まれるものがあったんです。社会問題を扱いたい思いもありましたが、感覚的にこれがいいなと。

倉田 あのときのエチュードでは、テイストの違う芝居を3本やったのを覚えています。その中でも上野さんが気に入ってくれたのは、いい具合に力の抜けたやり取りのものでした。自分たちの目指す方向性も、あそこで定まった気がします。

上野 それからは核となる“再会のシーン”を軸とした具体的なプロットづくりに発展していくわけですが、その前後のシーンをホワイトボードに書き出しながらみんなで考えましたね。僕の脚本家としての視点から生まれるものと、俳優であるおふたりの視点から出てくるものが違うのが面白かった。良い意味ですごく抽象的なんですよね。「山頂で気持ちを吐露する」とか(笑)。僕ひとりだったら出てこないような構成案が生まれて、それをもとに脚本を執筆し、おふたりに読んでもらう。そして、フィードバックをもらって、手直しをする。その繰り返しを重ねていくうちに、脚本としてかたちになっていきました。

倉田 エチュードから立ち上がった作品なので、こちらからもいろいろと口出ししたというか、意見を言いました。でも、出来上がったものは完全に上野さんの本でしかない。不思議ですよね。

――エチュードで生まれたキャラクターだからこそ、上野さんが書いた人物像とのズレが起きたりしませんでしたか?

市原 本当に短いエチュードでしたし、時間をかけてつくったキャラクターでもないので、むしろ僕が思っていたよりもずっと膨らんで、ひとりの人間として存在している印象を受けました。僕がイメージしていた人間が、物語の世界の中で生きている。そんなことを思いました。

倉田 僕はキャラクターをつくったというよりも、普段の自分に近い状態でエチュードをしました。なので、キャラクターが持っているもののほとんどは、僕自身と同じなんです。“ある秘密を抱えている”という設定は僕が考えたもので、“再会”は上野さんが考えた設定。気がつけば40代の半ばで、これまでにいろんな人と出会い、いろんな経験をしてきました。僕の演じる高桑というキャラクターには、それらのいろんな側面が反映されていると思います。

上野 ちなみにあのエチュードは、おふたりに本名のまま演じてもらったんですよね。だから自然とそれぞれのキャラクターには、個々のパーソナリティが反映されることになった。倉田さんも市原さんも肩の力が抜けていて、それぞれの持つ空気が溶け合っていました。僕らの関係性ありきのものでもありますね。

森脇 僕はその場に立ち会っていないのですが、こうして改めて話を聞いていると、その稽古がいかに良いものだったのかが分かります。ずっと手探り状態だったところに、一筋の光が差した。具体的な物語の話を初めて聞かせてもらったとき、みなさんの表情が活き活きとしていたのを覚えています。

倉田 1年以上ずっと続けていましたからね。ほとんど文化サークルみたいな(笑)。「これは実現しないんじゃないか……」と思ったりもしましたから。

市原 上野さんにも申し訳なかった。たくさん書いてもらったのに、そのほとんどがいまのところ世に出ることはないと思うので。

上野 「さよなら人生」を立ち上げる前から定期的に飲みに行く関係なので、僕としては飲み屋に行く前に集まる時間が増えた、みたいな感覚でしたよ。とりあえず稽古場に集まってみて、その日は何も生まれないかもしれないけど、作品のタネを一緒に探す。そして、飲みに行く。もはやライフワークになっていて、やめどきが分からなかったとも言えますね(笑)。

――物語のメインとなる人物には倉田さんと市原さんのパーソナリティが反映されているというお話が出ましたが、作劇するうえでそれぞれのキャラクター造形はどのように進めていったのでしょう?

上野 おふたりのパーソナリティが反映されてはいますが、倉田さんがおっしゃったように、だんだんといつもの僕が書くものになっていった気がします。僕が書く以上、自然と僕自身の考えや実体験を取り入れることになりますから。なので伊藤と高桑というキャラクターには市原さんと倉田さんだけでなく、僕個人のパーソナリティも反映されています。あまりにも個人的な話にならないように注意して書き進めていきました。

倉田 脚本を読んで意見を交換し合っているうちに、まだまだお互いに知らないことがあるのだと思いましたよね。それなりに長い付き合いなのに。

上野 そう、意外とね。トップダウン型の関係性ではなく一緒に創作をしていると、「そんなことを考えていたのか!」と思うことや、いままでとは違う一面が見えてきたりもします。「さよなら人生」のビジュアルも『高尾山へ』のフライヤーのビジュアルも倉田さんの地元の栃木で撮ったのですが、倉田さんにあんなにたくさんの友だちがいるとは思わなかった(笑)。

市原 僕が犬を飼っていることをみんな知らなかったり……。

上野 僕が大学1年のときにオーケストラサークルに入っていたことを誰も知らなかったり……。

倉田 他所の犬のことを「かわいい」と言う人間が、何で自分の飼い犬について語らないんだよって話だし、上野さんのそんな話は知っているわけがないし(笑)。

――どれも、たしかに(笑)。実際の稽古はいかがですか?

倉田 上演する劇場がスタジオ空洞というところなのですが、けっこう小さな空間なんです。一般的な劇場のような高さもない。そこでどのようにして高尾山を出現させられるのかが課題ですね。僕ら役者や演出の力が問われるなと。

上野 作劇のギミックやテクニカルな演技と演出ももちろん重要ですが、本作の主題というか、僕らはこの作品をとおして何を言いたいのか、稽古をとおして探しているところです。こういったやり方は初めてで、すごく豊かな時間を過ごせていると思いますし、僕はこういうことがやりたかったんだと気づかされる環境になっています。それは僕らだけでなく、魅力的な客演のみなさんの存在があってこそのものでもありますね。

市原 顔合わせのときに最初の本読みをしたのですが、舞台の情景が浮かんできました。映像のように鮮明に。これは勝ったなと(笑)。

森脇 僕はずっと付き添ってきたわけではないこともあって、もっとも客観的な視点を持てる立場にあります。たしかに戯曲を読んでいるだけだと、分かりやすい主題は見つからない。でも稽古を重ねる中で浮かび上がってくるものがあると思いますし、観客のみなさんがこの物語を目撃し、同じ時間と空間を共有してこそ生まれるものがあると思います。

上野 会話劇とはいえ、点描的な、エッセイ的な作品ですしね。

森脇 だからこそ、俳優と演出の力が問われると感じています。それぞれに豊かな経験を積み上げ、さまざまな舞台に臨んできた。そんなみなさんにとって、今回はゼロからのスタートで、ほとんど裸一貫での勝負です。面白い脚本と優れた俳優がいれば、素晴らしい作品が生まれる。そのことを証明する機会でもあるわけです。スタジオ空洞に、果たしてどんな高尾山が出現するのか。

――クリエイションを重ねる日々の中で、「さよなら人生」のみなさんの関係性に変化はありますか?

倉田 みんな柔らかい人間ではありますが、やっぱり意見が合わないときは合いませんね。当然ながら、それぞれのこだわるポイントも違うわけで。

森脇 意見がぶつかったりするのは、僕としては必要なことだと考えています。むしろこの旗揚げ公演でしないで、いつするんだっていう。

上野 もともと仲が良いからこそ、身内のようにはなりたくないと思っていました。創作していく過程で変に遠慮しちゃったり、これまで隠していた何かがお互いに露呈したり。関係性が崩れる可能性があるのなら、いままでの関係のままでいい。でもそれを自分たちから変えにいったわけで、結果として旗揚げ公演まで2年もかかった。考えやこだわりポイントがズレたりするのは想定内ですね。

森脇 もちろん、若い頃のように熱くぶつかり合うわけではありませんよ。みなさん、相手の話を聞ける人たちですし(笑)。それぞれの意見を出し合って、どこに着地させられるかです。

上野 これが20代だったら、第3回公演まで終えるどころか、すでに解散している可能性もある(笑)。

倉田 トップダウン型じゃないからこその探り合いなんですよね。

上野 そうですね。改めて、個人的にはこれが健全だと思っています。僕は40代の男性であり、自分の劇団では主宰と脚本・演出を兼ねていて、どうしても権力を持ってしまいがちな立場にあります。そして、これが怖いことだといつも感じている。でも「さよなら人生」では権力が分散されているので、ある意味においてはとてもやりやすい。

市原 こうして話していると、また新たに個々の考えていることが見えてきますね。僕は関係性の変化に関しては危惧していなかったので、むしろ新たな一面を知ることができて、すごく前向きな気持ちでいます。

――みなさんのこの新しい動きは、同世代の方々はもちろん、後続する世代にも勇気を与えるものだと思います。最後に、今後の展望についてお聞かせください。

市原 個人的には、この年齢になっても新しいことを始められるのだと証明したいですね。これまで培ってきた経験や、築き上げてきた関係性を大切にしながら。僕はずっと先輩たちの背中を見てここまでやってきたのですが、世代ごとの乖離を感じています。なので、そこをかき混ぜるような存在に「さよなら人生」がなれたらなと。その第一歩が『高尾山へ』です。

上野 僕らはみんな40代で、人生の後半戦が見えてきました。ミッドライフクライシスが直撃する世代ですし、他者と共同でクリエイションをするうえで、“有害な男性性”というものを意識せずにはいられません。“男性”と一括りにするのは良くないかもしれませんが、一定以上の年齢の男性が自分自身の人生を受け入れられないことが、本人にとっても社会にとっても有害なのではないかと僕は考えています。こういったテーマは、これからつくっていく作品にももちろん込めますが、僕らの活動をとおしても考えていけたらなと。いま思うのはそんなことです。

森脇 僕個人がこのユニットで目指したいものは、まだ明確にはありません。ただ、この年齢まで演劇の世界で生きてきた事実は間違いなくある。そしてたぶん、もう抜け出せない。20代の頃とは演劇に関わるうえでの欲求もずいぶん変わりました。僕が演劇の世界に何かしら還元できるのだとしたら、このユニットしかない。「さよなら人生」で一石を投じたいですね。

倉田 3年後や5年後を想定して活動を始めたわけではないので、正直なところ先のことは分かりません。団体の紹介文にも記してあるように、どう転んでいくのかを見届けていただけたらなと。手探りで、ぶつかり合いながら、チャレンジングなことをやっていきたいと個人的には思っています。ただまあ、終わるときには終わりますからね。まずは『高尾山へ』です。

取材・文/折田侑駿