東アジア北西に位置する、モンゴル国。7月に天皇皇后両陛下が国賓として訪れ、スポーツの祭典「ナーダム」を観戦されたことも記憶に新しいこの国からこの秋、世界的に話題のエンタテインメントが、初来日を果たします。

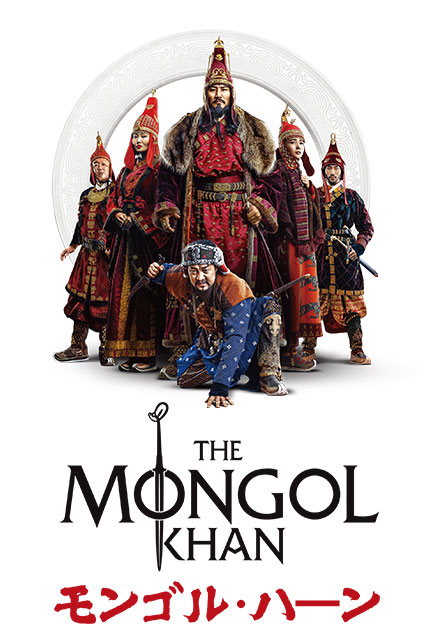

演目は『モンゴル・ハーン』。バブー・ルハグヴァスレンの戯曲『印章のない国家』(1998年)をスペクタクルに昇華させたもので、2022年にモンゴルの首都ウランバートルで開幕するなり、大ヒット。何度も公演が延長され、最終的には10万5千人が鑑賞しました。翌年のロンドン公演も4万2千人、さらに昨年のシンガポール公演も3万人を動員し、今秋の日本公演の後には、NY公演も計画されているといいます。

いったい本作の何が、モンゴルにとどまらず、多くの人々を魅了するのでしょうか。ウランバートルで行われたバイラ・ベラ(主演女優/プロデューサー)へのインタビューを通して、本作の人気の理由に迫ります!

プロデューサー兼出演者として関わることになった経緯

「私はロンドンで演技を学び、現地をベースに10年間、映画俳優として活動していました。数年前、父が病気になり、モンゴルに一時帰国したのですが、ロンドンに戻る前日に観たのが、本作。それまで、ウランバートルでは演劇の最長公演は27日間だったのですが、この作品は口コミで芸術に関心のある層にどんどん広まり、千穐楽が何度も先延ばしになっていると話題でした(注・最終的には120日間のロングランを達成)。実際に観て、一緒に観た友人ともども、大変感銘を受けました。

主演のエルデネビレグ・ガンボルドさんが知り合いだったので終演後に楽屋を訪ねたところ、演出家のヒーロー・バートルさんの姿もありました。これほど素晴らしい舞台なのだから、ウェストエンドでも上演するべきですよと話したところ、彼も海外進出を考えていたということで、ロンドンに戻ると間もなく、ウェストエンドでの上演の可能性を探ってほしいと彼から連絡がありました。そこから『モンゴル・ハーン』の世界展開が始まり、私は本作にプロデューサーとして参加することになりました。

さらに、世界展開の過程で、モンゴル語だけでなく、英語でも上演したいという話が持ち上がり、英語での演技歴のある私に、ヒーローさんから“ぜひ英語版の正妃役を”とオファーがあり、俳優としても、本作に関わることになりました(注・ロンドン、シンガポールではモンゴル語版、英語版を交互に上演。今回の日本公演ではモンゴル語版が上演されます)。」

『モンゴル・ハーン』の尽きせぬ魅力

「私自身が本作を観てまず感じたのが、“シネマ的”であるということ。映像が効果的に使われています。ヒーロー・バートルさんが主に映像分野で活躍していることが影響しているのか、とてもヴィジュアル的に作りこまれた舞台だと思います。シェイクスピア劇的な演技をする俳優の周りでは、数十人ものアンサンブルが身体表現を行います。古代遺跡の出土品をもとにした衣裳も目を奪いますし、小道具も精緻に作られています。フンヌの王国がどんな世界だったかが一目瞭然で、まるでこの舞台自体がミュージアムのようです。モンゴルらしさの溢れた音楽や民族舞踊も魅力的ですし、本作にはパペットも登場します。日本の伝統的なパペット“文楽”は世界的にも群を抜いた芸術だと思いますが、東洋と西洋のフュージョン的な本作のパペットにも注目してみてください。日本の方々にも興味を持っていただける要素は多いのではないかと思います」

モンゴル×英国の演劇人が手を携えたロンドン公演

「ロンドン公演は『千と千尋の神隠し』も上演された、普段はオペラやバレエを上演しているロンドン・コロシアムという大劇場での上演で、大きな挑戦であり、やりがいのあるものでした。ロンドンでの上演にあたっては、現地の方々との協力が不可欠でしたが、英国とモンゴルとでは仕事の仕方が大きく異なりますし、現代モンゴル演劇は大きくロシアの影響を受けて発展してきましたが、英国には英国の演劇の歴史、流儀があります。私たちは、西欧の基準と、比較的古いロシアの基準を結びつけるという課題に直面し、双方が理解しあうなかでシナジーが生まれ、美しいものを作り上げることができたと思います。

モンゴル人は遊牧民であるため、柔軟性があると思います。おそらく今度の来日公演の日本側の関係者も、私たちが事前に計画するよりも、その場で即決する傾向があることをご存じだと思います。問題処理能力に長けているといってもいいかもしれません。

いっぽうで、英国人チームはディテールに非常に正確です。劇場ではテクニカル面で、何かが機能しないと、すべてが機能しなくなるということをよく知っているのです。この知識はモンゴル側にはあまりなかったので、照明、音響、舞台装置など、細部に至るまで徹底しないといけないということを、彼らから大いに学びました」

ロンドン、そしてシンガポールでの反響

「ウランバートルでは大小合わせて数軒しか劇場がなく、競争らしい競争が無いのに対して、ウェストエンドには39もの劇場が、狭い地区にひしめいています。『モンゴル・ハーン』を上演した時も、ごく近くで『ライオンキング』や『オペラ座の怪人』が上演されていました。そんな中で、本作については開幕早々、50ほどの劇評が出て、その多くから“ビッグ・センセーションだ”と評されました。アジアの伝統文化を見せる引っ越し公演自体が珍しいこともあって、異国の文化に興味のある方を中心に、あっという間に口コミが広まり、公演は連日ソールド・アウトとなりました。

モンゴルでは詩的な台詞を楽しまれている方が多いのですが、ロンドンでは多くのお客様から“衣裳がすごい”という声が多く聞かれました。衣裳は基本的に古代遺跡の出土品のレプリカで、例えば私が被る、精緻な金細工をほどこしたこの細い帽子もその一つです。3000年前の人たちが、これほどの芸術品を作ったということに驚きませんか? 現代の私たちの目から見ても、デザインのレベルは異次元。衣裳が称賛されるのはもっともなことだと思います。

続いてシンガポールで公演を行ったときは、同じアジア圏とはいえ現地とは大きく異なる、モンゴル文化のユニークさを感じとってくださる方が多かったです。色彩や音楽を含め、一つのエンタテインメントとして楽しんでいただけたようです」

愛に翻弄された正妃ツェツェル役を演じて

「正妃ツェツェルは非常に挑戦しがいのある役で、とても気に入っています。彼女はいわゆる“悪女”ではなく、“愛を求める人”だったのだと思っています。夫である王から愛されなかったため、宰相の愛を受け入れた。その彼から、産んだばかりの子を側妃の子と取り換えるよう言われ、一度は断りますが、脅されて従います。その結果、大きな悲劇が起きてしまうのです。ツェツェルを演じていて特につらいのが、子の取り換えのシーンです。非常に強い照明が私にあたり、客席が全く見えませんし、サウンドの効果もあり、完全に“その状況”に呑み込まれながら、あの場面を生きています。毎回、涙がこぼれます。映画俳優として、細かくカットしながらの演技に慣れている私にとっては、2時間半のあいだ物語世界に呑み込まれ続けるというのは非常に新鮮で、これこそが生の舞台の美しさだと感じます」

日本のお客様へ

「本作をご覧になって、モンゴルに興味を持っていただけたら嬉しいです。そしていつか、モンゴルにいらしていただきたいです。モンゴルでお勧めしたいのは、草原で乗馬をしたり、星空を見ること。私は何度か日本に行ったことがありますが、スペースがコンパクトだなと感じます。モンゴルの草原では、50キロ馬を走らせても、誰にも会いません(笑)。広大な空間にたった一人でいる感覚が味わえます。まるでほかの惑星に来たかのようです。草原のゲルにも泊まってみてください。夜は人工の明かりのない中で、満天の星空を眺めることができます。五つ星どころか、100万星ホテルに滞在できますよ(笑)」

文/松島まり乃

撮影/阿久津知宏