左から)三枝晴太、新山萌

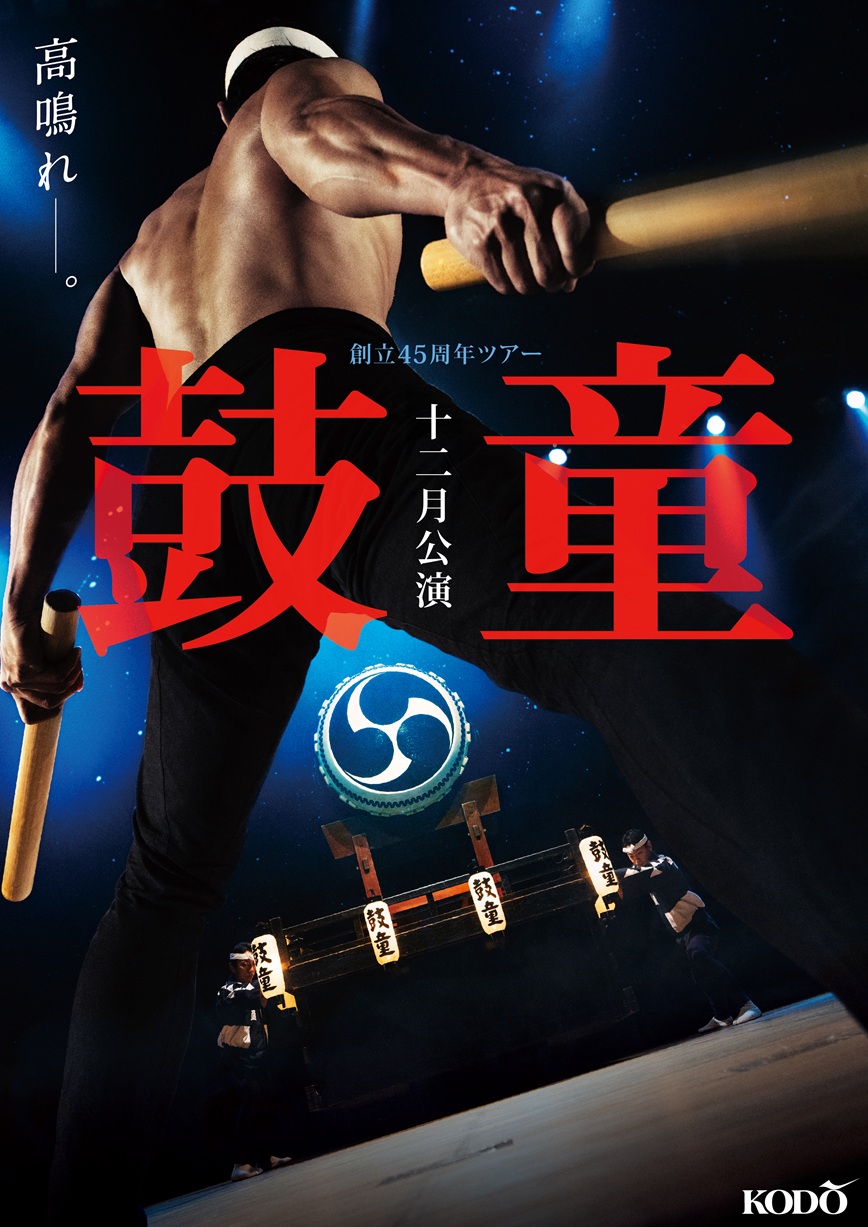

来たる2026年に創立45周年を迎える太鼓芸能集団・鼓童。この節目を迎える記念ツアーの第一弾として、11月24日(月)より「鼓童十二月公演2025」がはじまる。

現在は「鼓童ワン・アース・ツアー2025」の真っ最中だが、次なるツアーは何がどのように違うのか。その魅力は何か。ひいては鼓童の魅力とは何なのか。“中堅メンバー”としていまの鼓童を支える三枝晴太と新山萌に話を聞いた。

──「ワン・アース・ツアー」に続いて「十二月公演」がはじまりますね。それぞれの違いについて教えてください

三枝 いま取り組んでいる「ワン・アース・ツアー」は、わりと作品性がハッキリとしています。起承転結があって、メンバー一人ひとりの目立つシーンが用意されていたりもする。とてもオーソドックスな舞台で、鼓童のことをよく分かっていただける構成になっています。いっぽうの「十二月公演」は、“ベスト版”みたいな感じでしょうか。これまでの公演でフィナーレを飾った楽曲たちが並んでいて、熱量の高い、特別公演感があると思います。

──“ベスト版”というのは、今年一年間の、ですか?

三枝 いえ、今回の演出を務める鶴見龍馬が鼓童の正式なメンバーになってから今年で10年になるのですが、その彼にとっての鼓童の“ベスト版”です。鶴見自身が鼓童で大切にしているものが並ぶことになると思います。

新山 「ワン・アース・ツアー」は、私たちの拠点である佐渡にフォーカスした楽曲が多いんです。佐渡に伝わる鬼太鼓の踊りを取り入れていたり、佐渡の大自然が生み出す音と太鼓の音が重なるものがあったり。「十二月公演」は鼓童そのものを全面に押し出していて、太鼓や歌など、これまでの鼓童の歩みが鶴見の視点によって描かれます。

──誰が演出をやるのかによって、公演の印象はかなり変わってくるものですか?

三枝 もう全然違いますね。基本的に共通しているのは、鼓童の半纏を着て、ここまで受け継いできた伝統を重んじるところ。とはいえ演出家によっては、それすら変えることもあります。半纏ではなく新しい衣装に身を包んだり、高さのある舞台装置を用意して、場面転換の演出にこだわったり。これは音楽性に関してもいえることで、日本の伝統的なものを集めたり、メンバーが作った曲をやることもありますし、ミニマル・ミュージックのようなものに挑んだこともありました。さらには能楽にインスパイアされたものも。演出家の思い描く世界観を我々がどのように表現し、より豊かなものにしていけるか。ここが演奏者の腕の見せどころで、新しい自分を発見する機会にもなっています。

──おふたりの太鼓との出会いについてお聞きしてみたいです

新山 幼い頃に通っていた幼稚園のカリキュラムに和太鼓があって、夢中になりました。しかも卒園しても変わらず和太鼓に触れられるシステムで、高校を卒業するまで続けたんです。それまでの私が唯一続けられたのが太鼓でした。ここでやめてしまうのはもったいないし、ゆくゆくは世界を見てみたいという思いがありました。鼓童に入れば太鼓を続けられるし、日本から世界へと出ていける。これが私の鼓童に入った動機です。

三枝 僕が太鼓をはじめたのは小学一年生の頃なのですが、それは地元のお祭りで叩く程度のものでした。だからプロになることを意識することもなかった。でも太鼓をやっている人が周りにいなかったので、練習してちょっと上手になると目立てるんですよね。それでやめずに続けました(笑)。やがて高校生になり、進路について考えなければならなくなった時期に、とにかく面白い世界に飛び込んでみたいという思いが強くなっていきました。そこで取った選択肢が鼓童への入団です。太鼓を叩き続けていきたい気持ちももちろんありましたが、僕としては面白い人たちとたくさん出会いたかった。いまは面白い人々に囲まれて、最高の時間を過ごすことができています。

──佐渡の研修所で二年間、和太鼓奏者としての基礎を身につけ、試験に合格した方だけが鼓童の正式なメンバーになれるんですよね

三枝 そうです。鼓童は集団で活動をするので、研修所で身につけるのは和太鼓奏者としての技術だけでなく、やはり集団生活をしていくうえでの精神性が大きいですね。

新山 思い返してみると、研修所での二年間はあっというまでした。すごく密度が濃かったんです。自分が鼓童でやっていきたいことを探す場でもあるのですが、やりたいことを突き詰めるだけでは集団でのパフォーマンスは実現しない。そのことをきちんと知る期間でもありました。いま取り組んでいる公演の基礎は、すべて研修所にあったと思います。

──鼓童は来年で45周年ですが、現時点でおふたりが思う鼓童ならではの魅力についてお聞きしたいです

三枝 45年も続いているというのは、文脈的にもすごいことですよね。でも、こうして連綿と受け継がれてきていることにのみ価値があるわけではありません。45年も続いているからといって、何も変わっていないわけではないんです。たとえば、その起源からスタイルを何も変えることなく、“古典”として現代でも成立しているものが芸能には多いですよね。それはとても尊いことで、そう実現できるものではない。ただ、鼓童の場合は45年前に生まれたスタイルを踏襲し続けてきたというコンテキストがありつつ、いまの時代を生きる方々が文脈を踏まえずにいきなり観に来ても面白いと思っていただけるものを目指しています。これが鼓童ならではの魅力かなと。「これは400年前から続いている芸能です」といわれても、つまらないと感じてしまう方はいるかもしれませんよね。その点、鼓童は和太鼓の伝統を重んじながらも、一目瞭然に面白いものを目指している。たゆまぬ努力をし続けていると感じます。

新山 鼓童のメンバーは誰もが二年間の研修生活を経験しています。生まれ育ったところや、世代が違ってもです。これが最大の共通点。舞台上で一人ひとりがバラバラに違うことをしていたとしても、そこには統一感があって、ひとつの純度の高いパフォーマンスに触れているような感覚になる。これが私にとっての鼓童ならではの魅力です。

──伝統と、研修期間に身につけた基礎。それらを集団で発展させていくと。おふたりが舞台上で特別に意識していることはありますか?

新山 和太鼓の演奏は全身を使うので、この身体をどう扱うのかは、つねに私の課題です。でも一番は、太鼓の音がお客さんにどう届いているのか。これがやっぱり重要だなって。太鼓の音って、すごく大きいじゃないですか。だから、ときに暴力的なものにもなりかねない。鼓童が生み出す時間を気持ちよく過ごしていただきたいので、いつもこのことを意識しています。

三枝 僕は“理不尽さ”なんですよね。ここしばらく意識しているのは。

──理不尽さ?

三枝 過去に未就学児の子たちの前でパフォーマンスをしたことがあるのですが、あまり大きな音を出すと、泣いちゃう子がいるかもしれないと思いました。それに、そんなに長く演奏しても、飽きちゃう子がいるだろうなとも。だから僕は短く弱い演奏をしました。するとそれを観た先輩から、「子どもたちが10年後に思い出したときに、『あれはいったい何だったんだろう?』と思ってもらえるような太鼓にしろ」といわれたんです。だから、「力加減するんじゃなくて、思いっきりいけ」と。それ以来、子どもたちの前で演奏する際には手加減をしないようにしています。「この人たちは何でこんなに一生懸命なんだろう?」という子どもたちの中に生まれる問いが、和太鼓演奏への関心につながる。叩いている大人たちの情熱は必ず伝わるはずですし、手加減したらきっとバレる。いつか思い出してもらえたら嬉しいなと思っています。

──鼓童のみなさんのパフォーマンスが、ひとつの原体験になる可能性は大いにありますもんね。おふたりは一年の大半、舞台に立っているわけですが、日常的に意識されていることは何かありますか?

三枝 “日常生活、即、舞台”というものです。研修所で過ごしていた頃から、生活と舞台はイコールだと教わってきました。日常生活のすべてが、舞台上での表現や振る舞いにつながるのだと。物の扱いが雑な人は、その雑さが演奏に表れる。その逆もまた然り。これは僕自身もすごく実感していますね。最終的には技術よりも、人間的な部分の底上げ、生活の質の底上げが必要になってくるんです。僕らにとっては当たり前のことなので、“意識する”という域を超えている気がします。

──舞台上に立つように、日常生活を送っていると。もう少し具体的にお聞きしたいです

三枝 たとえば、対面する物や人との距離感ですね。距離の捉え方によって、そこに生まれる関係性はまるで変わってくる。太鼓の設置の仕方ひとつが、どれくらいパフォーマンスに影響を及ぼすのか。これが一番分かりやすいかもしれません。あるいは満員電車に乗って皮膚の感覚が萎縮してしまっているとき、富士山の山頂に立っているときのように感覚を開いてみる。日常のあらゆる瞬間から、舞台に立つための練習をしています。

新山 私としては、鼓童の拠点が佐渡にあることが大きいですね。これがもし東京在住だったら、表現はかなり変わってくるはずだと思います。稽古後に綺麗な夕日を見に行ける環境が、佐渡にはあります。海の広さを感じられるのは、佐渡にいるからこそ。佐渡での日常が、舞台につながっているんです。

三枝 それから鼓童的には、歌舞伎俳優で人間国宝の坂東玉三郎さんとの関わりがあるのも大きいですよね。僕自身もたくさんの影響を受けています。豊かなクリエイティビティをお持ちでありながら、やはり地の努力の量がハンパじゃない。発する言葉の選び方、間の取り方、物や人との接し方など、その一つひとつが僕の中に残っています。玉三郎さんの姿を見ていると、日常と舞台は本当につながっているのだと心から思います。

──最後に、「十二月公演」に向けての意気込みをお聞かせください

新山 いままさに作っている途中で、どんな作品に仕上がるのか、まだ未知数なところもあります。ただ、絶対にいい景色が見られるだろうと、一度目の稽古で確信しました。気軽な気持ちで観に来ていただけたら嬉しいですね。お待ちしています。

三枝 この「十二月公演」を皮切りに、来年の45周年ツアーに突入していきます。これまで鼓童がやってきたことをさらに前へと推し進める、そんな作品になるんじゃないかという予感があります。いまのこの時代を生きる我々が、先輩方が作り上げてきたものに改めて挑んでいく。とても挑戦しがいがありますね。「十二月公演」は12月の下旬まで続きます。多くの方と胸の高鳴る時間を過ごせたらと思っています。

取材・文/折田侑駿