コント師と演劇人の競演とその化学反応により創出される新ジャンルへの野望。そんなコンセプトを掲げ、異色混合の定期公演としてスタートしてから11年目。先見性を持つマッチングとバラエティに富んだ芸でますます注目を集めているのが渋谷コントセンターによるテアトロコントだ。

コント公演を打つ演劇人、演劇公演に出る芸人。今やそんな風景も珍しくないが、コントと演劇の境界がボーダーレスになっていくまでには数々のクロスポイントがあった。そんなテアトロコントが掲げる「コントと演劇のボーダー」をテーマに、様々な出演者や作り手に話をしてもらう連載企画。

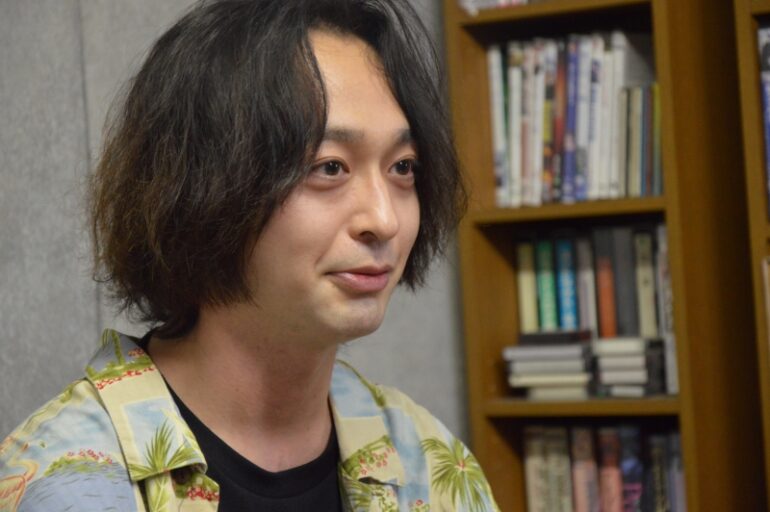

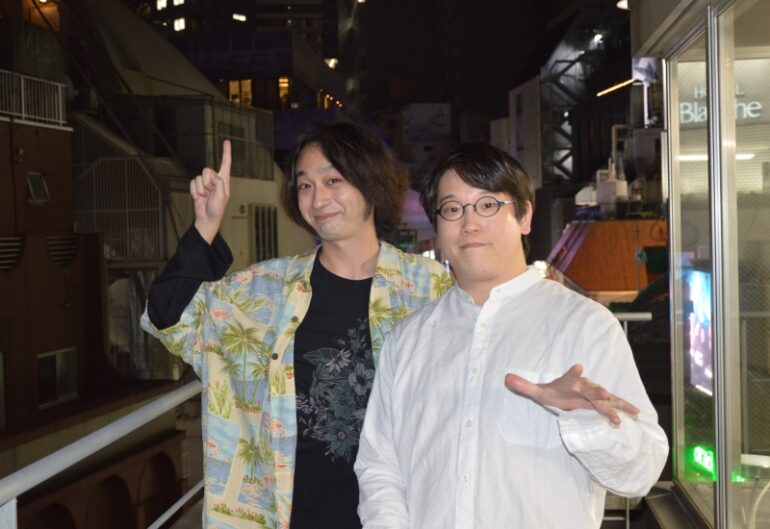

第6回はコンプソンズの看板役者として活動しながら、自身の作・演出によるコント公演「大宮企画」を定期的に上演している大宮二郎。11月のテアトロコントに初登場となる。彼が指名したのは、今回のテアトロコントに出演はしないものの、過去「大宮企画」本公演に全て出演している東野良平(劇団「地蔵中毒」)。お笑いにも造詣の深い彼らが考えるコントと演劇のボーダーとは?

「演劇人のコントを作る」大宮企画の姿勢

──まずは、大宮企画の成り立ちから教えてください

大宮 コンプソンズは2016年の旗揚げ以来、本公演以外に小さなコント公演をやったり、イベントに呼ばれたりしていて、その中で僕がコントを書く機会もちょこちょこあったんです。だから金子(鈴幸、コンプソンズ脚本・演出)から「自分の公演をやりなよ」と言われてもいました。けど、自分で公演をやるのってすごく大変なので、聞かないふりを続けていて。2020年、コロナ禍の劇団会議で「小規模な公演を重ねていこう」となった時、劇団員の宝保里実が「じゃあ自分の企画をやりたい!」と言い出したんですよ。僕の方が前々から言われていたのに先を越されてしまうのはまずいと、「実は僕もその前の月にやろうと思ってました」と出まかせを言って、無理やり企画公演第一弾をやることになりました。

──東野さんはこれまで3回上演された大宮企画全てに出演されていますが、お二人の出会いは?

東野 初めて二郎くんを見たのは、コンプソンズの第2回公演『センチメンタルジャーニー』(2017年)。めちゃくちゃ面白くて。上京してすぐだったので、「これが東京の演劇なんだ」と思いました。

大宮 実際は全然違うんですけどね(笑)。それより前、2016年の「オルギア視聴覚室」(※劇団「地蔵中毒」の劇団員でもある、hocotenが主催するイベント)に僕らも地蔵中毒も出てたじゃないですか。

東野 あの時は出るのにいっぱいいっぱいで、他を見る余裕がなかったんだよ。

大宮 当時、地蔵中毒が公演後に「誰でも参加していい打ち上げ」をやっていたんですよ。そこに参加させてもらっていたら、2018年に出演させてもらえて。そこから本格的に交流が始まった感じですね。

東野 初めて出たの、あれだよね。

大宮 山梨のレイブパーティー。これ、掲載する時太字にできます?

東野 そう。山梨のレイブパーティーで演劇をやったんですけど(※2018年5月、山梨ブナの森キャンプ場にて開催された『卍周年ヘンタイキャンプ卍』に地蔵中毒が出演)。

──そんな公演が……。話を大宮企画に戻して、それまで単発でコントを書いていた大宮さんが、丸ごと公演をやるのはかなり大変だったのでは?

大宮 そうですね。ただ、内容としてはやりたいことがいくつかあったので、それを書いていったら90分になった感じでした。僕、中学生くらいからネタを書き始めて、たまに人前でやったりしていたんですよ。小学生の頃から芸人になることしか考えていなくて、毎週『オンエアバトル』を観て、ゲオでお笑いのDVDを借りる生活をしていたので。

──そんな大宮さんがなぜ今俳優を?

大宮 一時期自分が書いて自分が演じることがすっごくつまらなくなった時期があって。自分が書いたものを人がやっているのを見る方が面白いな、と思ったんですよ。今はもう違うんですけど。

──それで演劇に

大宮 いや、就職しようと思って。テレビの制作会社から内定をいただいていたんですけど、留年しちゃって。その時期にコンプソンズができたので、入ったという流れです。だから、「演劇をやっていこう」と意思を固めた瞬間はこれまで一度もないかもしれない。

東野 元々芸人になろうとしていた人だから、笑いの作り方がうまいんですよ。ちゃんと芸人の文脈で笑いを作れる人。ですけど、僕が面白いなと思うのは、今年上演した第3回公演の時に本人の口から聞いた「演劇人のコントをやりたい」という言葉で。こんなにも芸人のようなお笑いの作り方ができる人なのに、それを演劇人のコントとして作る。舞台役者をキャスティングして、あて書きで書く。公演で実際に笑いをとって、成立させるところまで含めて、稀有な能力だなと思います。

──「演劇人のコントとして大宮企画をやる」という思いは、最初から?

大宮 はい。これ、めっちゃネガティブなところから始まってるんです。まず、365日コントをやっている芸人さんの方が面白いコントを作れる。だから敵わない。じゃあ芸人さんにできないことはなんだろう? と。まず、お笑いは単独ライブ以外の大半のライブで時間制限がある。だいたい4〜5分、長くても10分とか。それと、だいたいコンビまたはトリオという人数の制限がある。そこから、演劇人として観客に満足してもらうためには、時間と人数の制限のないコントを目指すしかないと思い至って。

東野 二郎くんの作品は、内容だけ見ると演劇人コントに振り切っているわけでもないんですよ。ツッコミのあるコントもある。ただ、例えば先日の第3回公演では、一つの会話が「実は回想でした」「という回想でした」「それを回想していました」という複雑な構造のコントがあったりする。そこまで複雑なものって、時間制限的にも、お客さんが求めるもの的にも、お笑いではあまり作られない気がする。そういうものを作れる人なんです。……求められてないものを作った、みたいな話になっちゃった。

大宮 でも、そうですよ(笑)。

東野 ただそういうコントであっても、役者たちが芝居として成立させられるということを信頼してくれているんですよ。複雑なものを、ちゃんと稽古して作って、笑える状態に持っていく。それが「演劇人的」なのかなと思いますね。

大宮 確かに、フリに3分使うコントって、お笑いライブでは難しいですよね。演劇だったら許してもらえるのはなんなんだろう? 「演劇人がやるコント」というものの、そもそものハードルが低いのかな……。

──個人的には、演劇人のフリの時間は、芝居として笑いを待つだけではなくて、その時間を楽しめるというか、「観ていられる」気がします

大宮 笑いをとるためだけに演技をしているのではない。それは演劇的なコントと言えるのかもしれない。で、いわゆる「演劇的なコント」と言われる芸人さんたちは、その方向に向かっているのかもしれませんね。僕自身は、発想自体はお笑いをベースに作っています。ただ、稽古をする中で俳優のうまさが笑えてくることとか、真面目にやってくれるからこそ生まれる笑いもあるなと思います。

決して降りない俳優と、降りっぱなしの俳優

──東野さんはさまざまな作品に俳優として参加し、笑いを生み出す役割を担っていますが、自分で作ることについてはどう考えていますか?

東野 ずっと消極的ですね。大学時代、落研に所属していたんですよ。学生は創作落語や古典のアレンジをする人が多いんですけど、僕はまっすぐ古典をやるばかりで。地蔵中毒の大谷(皿屋敷)が、古典落語を魔改造したような落語をやっていたのも大きいかもしれない。絶対敵わないから。……古典好きと10代のトガりとが混じって、「別に俺自身は面白いと思われなくていいから、この落語を面白いと思わせたい」という変な、キモいトガり方をしてしまって。大学で留年したので5年、さらに卒業してからもしばらく素人落語をやっていたら、自分で書くという能力が完全に絶えました。結局その魔改造落語をやっている奴の劇団に入っちゃって、そいつの戯曲が一番面白いままというのもあって。

──「自分はいいから、この作品が面白いと思われれば」という感覚は、俳優として活動する今も残っていますか?

東野 今はそこまで「僕はいいから」という感覚はないです。作品も、僕も面白いと思ってくれたら嬉しい(笑)。ただこの感覚は、演劇の芝居というものと親和性があったのかもしれないですね。この連載の、ザ・ギースさんとラブレターズさんの回で「役を降りられるのが芸人で、降りないのが役者」という話があったじゃないですか。それは一つの違いだなと僕も思っていて。降りられるというのはつまり、作品だけじゃなくて自分自身も面白いから、降りても面白いは持続しているからOKということだと思うんです。僕の場合、公演中に役を降りたらそこにただの35歳の男性がいることになってしまう。

大宮 そんなふうに考えてるんだ?

東野 だから降りられない、怖い。もっと言えば、ツッコミをすることにもちょっとその感覚が生まれるんですけどね。ツッコミというのは自然にそこにいる感覚からは少し外れた振る舞いだから。

大宮 東野にツッコミはやらせるな、と(笑)?

──大宮さんは演じる立場として「降りる/降りない」の感覚はどうですか?

大宮 僕は常に降りてます。

東野 え、すごい。

大宮 役に入り込むことができないのは、役者としてめっちゃデメリットでもありますけど。ほら、平田オリザさんの本ばっか読んでたから。あの本、「降りろ」としか言ってないから。

──そんなことが書かれていましたか(笑)?

大宮 ざっくりいうと、「今日の夕飯何にしようか」と思いながらセリフを発しても、そのセリフの出し方が正しければ問題ない」と。だから僕は舞台上でも常に大宮二郎……どころか本名の川越太郎のままでいます。

東野 僕には怖くてできないことですね。この対談にあたって、今日も妻と「演劇とコント、どう違うのかね」と話していたんですよ。「ひとつ確かなのは、僕が東野良平という素の状態で役のセリフを言うことは絶対にない、これだけは確かだ」と言って家を出てきました(笑)。

──かっこいい

東野 そう思ったのに、二郎くんは川越太郎でセリフ言ってるんだ。だから緊張しないんだね。

大宮 そうです。僕は舞台で一切緊張しない。

東野 だから大宮企画でずっと出ずっぱりでいられるのか。コントはもちろん、さらに合間に幕間コントをやったり、一人でエピソードトークしたり。僕からしたらあんなの、1本の長尺の演劇じゃないかと思っちゃう。

大宮 じゃあ東野さんは落語をやっている時も、東野良平でも爆笑王でもなく、落語の登場人物として演じてるってこと?

東野 ここで俺の高座名言うな!

大宮 名前が爆笑王なのに「俺が面白いと思われなくても落語が面白いと思われればいいんだ」なんて本寸法みたいなこと言ってるから(笑)。

東野 落研の先輩につけられたんですよ。最初にやったネタが桂枝雀の「代書」完コピだったんです。それが意外にウケて。先輩からのいじりも含めて、「お前、爆笑王」って。

大宮 関西弁でやったからでしょ?

東野 そうか。枕まで標準語だった奴が噺が始まったら急に関西弁になったからウケたのか。全国大会も爆笑王の名前で出たら、名前で期待されたのか僕の時だけ予選会場の扉が閉まらないくらい人が集まっちゃって。同じく学生落語をやっていた春とヒコーキのお二人とお会いした時、「爆笑王だ!」と覚えられてました(笑)。

──(笑)。では、大宮企画の舞台には役から決して降りない人と、役から降りっぱなしの人が交わって立っているんですね

東野 交わらなそうに見えて、それが案外うまくいってるのかもしれない。第2回公演の「寿司」のコントは、職人の僕が蘊蓄を喋り続けるところに客の大宮くんがツッコむというもので、それはすごく安心できる構造でしたね。

大宮 台本にツッコミ台詞を書いてなくて、けっこうその場でツッコミを入れたやつですね。

東野 長台詞が多くて、ミスることもあるんですよ。そしたら「なんかぐちゃぐちゃ言ってんな!」とツッコんでくれる。

大宮 じゃあ、『テアトロコント』でも寿司のコント、やります! さっき言った複雑な構造のコントもやる。東野さんが言ったから。

──最初こそ億劫がっていた本公演を、大宮さんはすでに3回開催しています。手応えがあるということでしょうか

大宮 公演として、成功はしているんですよ。やりたいことをやって、それが興行として成立している。一人ひとりにちゃんとギャラを渡せている。それがモチベーションになっていますね。ほとんどセルフでやっている今の規模であれば、ですけど。だから、やらない理由がない。今後は目指せ「ムロ式」で!

──「演劇人のコント」を極めていくということですね

東野 演劇とコントの違いには、「コント」と言った時に世の中の人が何を思うのかがすごく密接に関わっていると思っていて。やっぱり令和7年の今は一般的には芸人さんがやるもの、という印象が強いと思うんです。でもそれは時代によっても変わってきますよね。最近演劇とお笑いの垣根が低くなってきたと言われていますが、でももう少し前の時代はもっと演劇とお笑いは混ざってなかったっけ? とも思うんですよ。一度離れたものが、昔とは違う角度でまた混じり始めているんだと思う。で、僕個人の理想は、お客さんが「コントを見に行こう!」と思った時に、それが芸人さんのライブでも、演劇人のコントでもありうる状態になることで。そこで「演劇人のコントを作っていきたい」と言ってくれている二郎くんはすごく大事なポジションにいるんじゃないか、お客さんの「コント観を広げてくれる作家の一人」なんじゃないか、と思っています。

取材・文/青島せとか