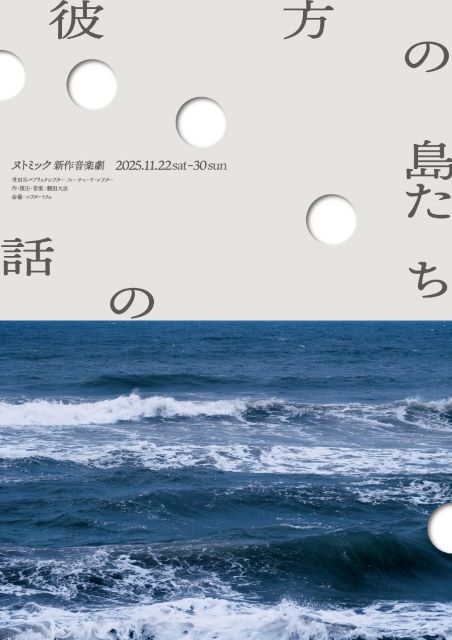

11月22日(土)より東京・シアタートラムにて、ヌトミックの音楽劇『彼方の島たちの話』が開幕する。本作は文字通り全編生演奏の音楽とともに描かれる、ヌトミックの新作公演。弔いのために訪れた海岸で、一人また一人と記憶や思い出を辿るように現れる人々…言葉と音楽、歌と台詞の境界を往来しながら、遥か彼方の死への眼差しが描かれる。

本作で7年ぶりの共演を果たすのが、片桐はいりと稲継美保だ。俳優という世界を独自の在り方で歩み続けてきた片桐と、実験的かつ気鋭の現代演劇シーンで活躍の幅を広げる稲継美保。唯一無二の存在感で観客を魅了する二人のプレイヤーが今、演劇に思うこととは?作品の全貌が立ち上がりつつある稽古場の一角で、世代やフィールドを横断して語る、ローチケ演劇宣言!独占対談。再共演を前に、この7年のそれぞれの変化、俳優としての現在地、そしてヌトミックというカンパニーの個性や本作の魅力について二人に話を聞いた。

第一印象は、(突き抜けた)ちんぷんかんぷん!

―お二人は2018年に新潟とパリで上演された、サンプル『自慢の息子』ぶりのご共演ですね。7年ぶりの稽古場での再会、いかがでしょうか?

稲継 当時、私はあるシーンに苦戦をしていたのですが、一度上手くいった日があったんです。そしたら、終演後にはいりさんが「今日はなんか一緒にいるって感じがしたわね」って言ってくれてすごく嬉しかったのを覚えています。

片桐 今回、共演に稲継ちゃんが決まっていたのがすごく心強かったですよ。全く知らない劇団の公演に出るにあたってだいぶ支えにさせてもらいました。

稲継 また共演できることも嬉しかったですし、「ヌトミックに出るはいりさん、かっけー!」って思いました。自分より若い団体に必要とされることがまずかっこいいし、それを受けて立つはいりさんがますますかっこいいですよね。なんて言うんだろう、はいりさんは、どんな団体に対しても、決して「出てあげますよ」っていう姿勢じゃないんです。それを知っているだけに、色々考え、迷ったりされながら出演を決められたことが伝わってきたんですよね。

片桐 正直今までやったことないタイプだったし、第一印象はもうちんぷんかんぷんでしたよ(笑)。でも、普通にちんぷんかんぷんなだけだったらやってないと思う。半端じゃない、突き抜けたちんぷんかんだったから、「これはやった方がいいんじゃないか」と思ったんです。

―ちんぷんかんぷんだった第一印象から、いざ稽古が始まっての印象はどうでしょう?

片桐 混迷はより混迷となっているのですが、それがいいと思っています。わかった風にやらないというか、自分は自分のわかったことしかできないと思うんですけど、額田さんがシーンの意図や演出を的確に言ってくれるので、そのままやればいいのではないかなと。ご自身の体験も含めて脳内が再生されているのだろうと思うから、それをきちんと立ち現せられるように動けたらと思っています。デイヴィッド・リンチが「これは悪夢だ」って言ったら「はい!」ってなるように、額田さんに「これはこういう感じで」と言われたらその通りをやる。それはそれでとても面白いですよ。

稲継 私は産後初の長編の現場なのですが、育児に比べると、稽古は持続して一つのことを考えることができるのが本当に有り難いですね。他の人が稽古しているのもずっと見ていていいということがすごく楽しいし、改めてすごいことだなって、ただただ喜びを噛み締めています。台詞も家で覚える時間が取れないから短期集中で覚えるようになりました。人間、「この2時間しかない」と思ったら案外できるもんだなと。そこも7年前の共演とは全然違うところかもしれない!(笑)。

片桐 いやあ、それはすごいよね。なかなかできないことだと思う。

この7年に起きた、それぞれの変化と親交

―この7年はコロナ禍の影響もあり、俳優業を続ける上でも大変なお時間だったことと思います。その間でお二人が俳優として表現をすることにおいて変わったこと、逆に変わらなかったことなどはありましたか?

片桐 パンデミックの大変さもありましたけど、この5年はとくに年齢や体の変化を感じることが多くなりました。ちょうどコロナ禍に膝の調子がおかしくなって…。いつ動けなくなってもいいように車椅子を押しながら舞台に出たりしていました。それで、「これからどうしよう…」と思っていたところに来たのが、岡田利規さん作・演出の『あなたが彼女にしてあげられることは何もない』という、喫茶店で女がひたすら喋る一人芝居の再演企画。

―偶然にも、2015年の初演を稲継さんが演じられた作品だったのですね。

片桐 そうなんです!私はどちらかというと体を動かしたいタイプで、そもそも台詞を覚えるのが大の苦手。長台詞なんて大っ嫌い!だったので(笑)、以前ならお引き受けしていないような演劇でした。でも、「座ってできるなら」ということで藁にもすがる気持ちでやりました 。岡田さんとはコロナ禍に『未練の幽霊と怪物』でもご一緒していたけど、正直それも最初はできると思っていなかった。長〜い台詞がありましたから(笑)。ところが、できないと思っていたことが意外とできた 。奇しくも膝を悪くしたことがきっかけで、そういう新しいチャレンジができた経験は大きかったですね。

稲継 そして、今度はヌトミックに!

片桐 そう!「凄まじいラップみたいな長台詞が来るらしい」と聞き、どうしようと思いましたよ(笑)。これも以前の私なら「絶対無理!」とお断りしていたけれど、前段にそうした経験があったので、話を聞きにいき、お引き受けをしました。そう思うと、色々ありましたね、7年。その間で稲継ちゃんが出産をしたという話も聞いて…。

稲継 私はコロナ禍で仕事が激減したのを逆手に取ったというか、出産・育児はどこかで挑戦してみたかったので「今だ!」という感じでした。自分が生きがいにしていた海外での仕事も、日本での楽しみにしていた仕事も次々とコロナで白紙になってしまって…。今思うと、それに匹敵するような、思いもよらない大きな挑戦がないと心が保てなかったのだとも思います。で、いざ妊娠・出産と思ったら、なかなか妊娠に至らず不妊治療をすることになり、コロナ禍での仕事の見通しのたたなさと不妊治療での消耗のダブルパンチで…。あの頃は心身ともに絶不調で人生で一番落ち込んでいましたね。でも、額田さんやヌトミックとはそんなコロナ禍に親交が深まったんです。

―それはどんな現場だったのでしょうか?

稲継 最初はコロナ禍での上演形式を探るための音声の演劇を作るプロジェクトです。その後も額田さん作・演出の野外パフォーマンスに出演予定だったのですが、妊娠中の悪阻がひどくて降板したんです。その時の額田さんの対応が本当に素晴らしくて…。なんて言うんだろう、すごく自然な雰囲気で対応をしてくれたんですよね。そして、その代役を務めてくれたのがヌトミックメンバーの原田つむぎさんで、それだけでも有り難いのに「作品の立ち上げの話し合いから一緒にやっているから、出演はなくなっても稲継さんのクレジットは別の表記で残したい」と相談してくれたり、「原田さんと稽古するので画面オフでもいいのでよかったらzoom繋ぎますね」と連絡くれたり…。あの時、二人には本当に助けられました。

片桐 額田さんのそういったところは本当すごいよね。ご自身も育児をされていて、この間も保育園に送って行って鍵を失くして部屋着で稽古にきたり(笑)、細々した事件がありながらも、こうして稽古を着々と進めていらっしゃる。子どもが産まれたとはいえ、男の人が育児を鑑みて様々な動きをする発想ってまだ多いとは言えないじゃないですか。でも、額田さんはごく自然にそうなんです。何に対しても「やってますよ感」がないのがより珍しい!

稲継 それなんです!妊娠・出産をしたら、やっぱり周囲から「お辞めになるんですね」的なムードを感じたり、特別な扱い方をされてしまう節があって、覚悟の上で決めたことだけど、想像以上に孤立感を感じていたんですよね。そんな時に普段通りオファーをくれて、稽古時間や方法などの対話を重ねてくれて、こうして長編作品にも声をかけてくれて…。「特別にケアしています」って感じじゃなく、当然の振る舞いとしてそういうことのできる演出家やカンパニーはまだそう多くはないので本当に有難いなと思っています。

曲を通じて演出を理解する不思議!

―ヌトミックという団体や現場の風通しの良さが伝わるお話です。同時に、お話を聞いていると、お二人の俳優としての在り方、その強さや直向きさも痛感します。足を悪くされたことをきっかけに新たな挑戦に踏み切られた片桐さんも、妊娠・出産という大事を経ながら一方向ではないコミュニケーションを築いてこられた稲継さんもやはり逆境に強いというか、お二人のスタンスや行動力あっての今なのだとも感じました。

稲継 たしかに、そういう意味では面白そうな流れを嗅ぎつける嗅覚は結構ある方かもしれませんね。これは劇団に所属していないっていう特性も大きいかもしれない。私が自覚的にフリーランスを選んでいるのは、そういうフラットな状態でありたいからなんですよ。というのも、集団にどっぷり入ると、私は必要以上に集団のためにエネルギーを使っちゃうと思っているんです。性格的に創作よりも集団をうまく動かすことに積極的に回ってしまいそうだし、そうなると俳優として本末転倒だなって…。もちろん演劇そのものは集団創作からは逃れられないのですが、ちゃんと自分の技術をもって貢献したいし、演技を探求することに力を使いたいとは思っています。

片桐 私は最初の10年はがっつり劇団員で、以降所属はしていないのですが、大人計画やカンパニーデラシネラなど、足場はありつつ、団員ではないみたいな感じでやらせてもらうことも多くて…。でも、その状態を望んでそうなったというよりは、やってみたら面白くて続けている感覚なんですよね。「お断りしよう」と思っていたのにやらなきゃいけなくなった、みたいなところから、どんどん流れが変わって面白くなっていくんですよ、演劇って。今回もそう。もちろん「今は正座ができません」とか、できないことはお伝えした上でお引き受けしているんですけど、映像ではそれでできないこともあったりしましたね。そういう意味で、演劇は幅が広いし懐が広いのかも。庭劇団ペニノの作品に出演する際にタニノクロウさんに自分の体の状態を話したら、「大丈夫です。僕の芝居で走った人見たことないので」って仰っていて、笑っちゃいました。「そんなお芝居あるんだ!」って。

稲継 温泉や銭湯に入っている人がいたりはしますけどね(笑)。

片桐 あははは!でも、そうやって現場で対話をしながら表現ができるって大事なことだなって、最近は特に考えるようになりましたね。私はやっぱり映画にせよ演劇にせよ、作品には監督や演出家のパーソナルな部分が出ると思うんです。それが好きか嫌いかというだけであって、良し悪しはわからないんだけど、でも、そういうパーソナルな部分が出ているからこそ「その人の言うことを聞いてみよう」という感じになれるんですよね。

―豊富なキャリアの中で様々な劇作家の作品にご出演をされてきたお二人ですが、額田さんの作・演出の印象、本作ならではの創作の特徴はどんなところだと思いますか?

稲継 私は元々好んで出ていたジャンルが現代演劇で、一貫した役作りや役の心理を深堀りするよりもテキストを空間でどう響かせるかに興味があるので、ヌトミックの演劇も近しいところにあるのかなと思っています。テキストがその人の声によって音になっていく瞬間がすごく好きなので、額田さんの音でのアプローチはとても興味深いですね。

片桐 額田さんは、作曲もしているのが面白いところですよね。演出よりも、曲を聞かせてもらった方がわかる瞬間もあるんですよ。「なんでここで急に私(の役)が出ていくんですか?」と言葉で質問をしてもしっくりこなかったのが、曲を聞いたら「なるほど、理由は分からないけどたしかにここで出たくなる!」みたいな現象が起こるんです。

稲継 そうそう!理屈で話すよりも、どういう音が流れているかを聞いてそこに合わせたり、ずらしたりしながら作っている感じなんですよね。だから、俳優への演出だけでなく、演奏家に言っている変更などを頼りに自分のしっくりくる動きや発話を考えたりもしています。

片桐 聞いたことも、考えたことも、やったこともない演劇。今までの価値観と違うし、戸惑うこともいっぱいありますよ。だって、音楽に“合わせて”やる、なんてなかなかないですから。今までは「音楽に合わせちゃいけない」、「俳優はBGMに流されないで」と言われてきたので。でも、実際にやってみたら楽しいじゃん、みたいな。そういう今までにないルールを楽しんでいるような感じですね。稲継ちゃんも「稽古場が楽しい」って言ったけど、アイデアを出して試して作っていく過程がやっぱり楽しいんですよね。しかも、楽隊の音楽と合わせるわけだから、家で一人では絶対できない、この場でしかできない創作なわけじゃないですか。その時間はいいですよね。

稲継 今回改めて「稽古が楽しい」と思った理由の一つに、「失敗できる」ということがあると思っていて…。それはまさにはいりさんの姿から痛感したことだったんですけど、あるシーンではいりさんが「私、思いっきりやりすぎるので、やりすぎていたら言って下さい」って仰ったんです。私はどちらかと言うと、大きな失敗をしないように予め微調整しちゃう癖があるから、はいりさんのその言葉にドキッとしたというか、「保身もあったかも」と思ったんですよね。失敗したとしても、思い切ってやったところから生まれるものってたしかにあるなって改めて気付かされました。最高です。

「俳優の技術についての研究と実験がしたい!」(稲継)

「演劇の“ご当地ルール”がまだまだ知りたい!」(片桐)

―素敵な稽古秘話をありがとうございます!最後に、ヌトミックの音楽劇『彼方の島たちの話』という現在地、今の演劇シーンに思うこと、そしてそれらを経ての今後のお二人の展望をお聞かせ下さい。

稲継 音楽劇をやっているからより思うのですが、字幕やマイクなど、時代の流れの中で気が付いたら増えていたものってあるじゃないですか。かつては身ひとつでやっていたことがどんどん変化していく感覚というか…。それはテクノロジーであり、アクセシビリティでもあると思うんです。私はそういうものと俳優がもっとポジティブに関われるような研究がしたいんですよね。というのも、アクセシビリティって意識のアップデートでもあるけれど、その意識に俳優の技術がまだ追いついていない感覚があるんです。例えば、マイクは確かに小さい声を拾うんだけど、だからと言ってただ小さい声で話すだけではダメだったりする。

片桐 うんうん。ちょうどさっきの稽古でも「小さい声と大きい声の落差が激しいと、マイクで拾いにくい」という話になったばかりでしたね。小さくてもちゃんとした発声の言葉とそうじゃない言葉では全然違うとか、そういうテクニックもわからないままとりあえず従来の発声でやっているところはありますよね。そこを成立させるには、そのための知識と技術が必要なんだと思います。

稲継 そうなんですよね。私は技術に興味があって、それは結局作品を面白くするための技術なんですけど、そのことを深く考える機会がほしいなと思っています。通常の稽古場だと、どうしても「完成」を前提やゴールにしちゃうから、なかなか時間をかけられないので、そういうことをじっくり試して追求できる場については今後も考えたいですね。これも、はいりさんと話せたことで改めて気づいたんですよ。それこそ7年前のパリ公演でも字幕もマイクもあったんだけど、あの頃とはいろんなことが変わっているし、7年ぶりに会って、意外と盛り上がったのがその話題でしたよね。

片桐 そうだね。7年前もあったはあったけれど、字幕やマイクを用いることがより当然になってきたから、うまく付き合っていかなきゃと思いますよね。でも、子どもの遊びとかトランプでもそうですけど、やっぱりルールが増えた方が楽しいじゃないですか。「こんなご当地ルールあるの?」、「これで上がっちゃって本当にいいの?」みたいな新ルールに出会えたらゲームってもっと楽しいし、俳優の表現もそれと同じだと思うんですよね。

稲継 「なんかあっちで見たことない変な面白そうなゲームやっている人いるから混ざってみよう」とか…?

片桐 そうそう。だから、私は今後ももっと色んな面白いご当地ルールを知りたいと思います。今(ヌトミック)以上にちんぷんかんぷんなルールが果たして現れるかわからないけれど!(笑)

取材・文:丘田ミイ子

写真: 山口雄太郎