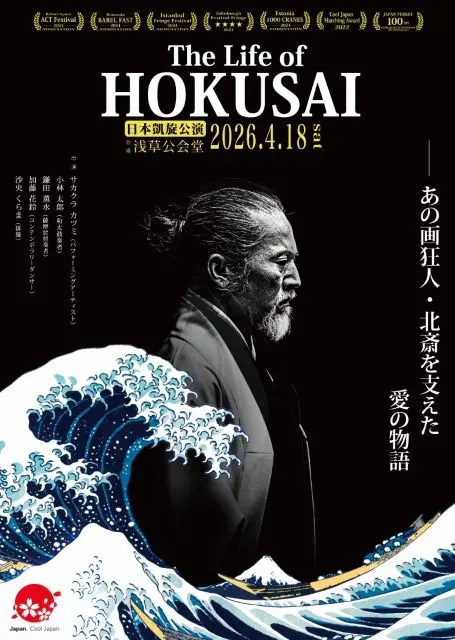

葛飾北斎の半生を描いたノンバーバルの舞台芸術作品『The Life of HOKUSAI』の日本凱旋公演が東京・浅草公会堂にて上演される。北斎生誕260周年となる2020年の初演はコロナ禍により無観客上演となり、舞台映像作品として収録。作品は英エディンバラ芸術祭フリンジにオンライン出品され、4ツ星評価を獲得した。23年にはイタリアでのトライアル公演を経て、24年から25年にかけて欧州各国にて上演され、高い評価を得ている。満を持してとなる日本公演を前に、脚本・演出・構成を務め、北斎を演じるサカクラカツミは何を思うのか。日本公演で北斎の妻を演じることになった沙央くらまとともに、話を聞いた。

――ヨーロッパ各国を巡ってきた『HOKUSAI』が、ついに日本で上演されます。今のお気持ちをお聞かせください。

サカクラ ありがたいことに、これまで巡ったヨーロッパ各国では本当に高い評価をいただけました。ですが、やはり北斎は日本で生まれ育った人物ですから、日本の皆さんに観ていただかなければ意味がないとも思っていたんです。各地を回りながらお客様の反応を吸収し、少しずつ熟成させてきたものが、いよいよ日本で公演することができます。出演者もスタッフも、今か今かと待ち望んできた瞬間で、ようやく実現できるという喜びでいっぱいです。

――海外の評価は手応えとしてどう感じられましたか?

サカクラ 正直なところ、最初は本当に心配でした。言語も文化も歴史も違う国で、自分がつくった作品が受け入れられるのか、まったく分からなかった。ところが初めての海外公演で、涙を流してくださるお客様がいらしたんです。そこでやっと、初めて「あ、これはちゃんと届くんだ」と確信できました。自分自身としては人類共通の本質的なメッセージを込めたつもりでしたが、それが本当に伝わるのかは、実際に上演するまで誰にも分かりません。でも、観客のみなさんの反応を感じて、間違ってなかったと信じることができました。

――沙央さんは日本公演からの参加ですが、作品の第一印象はいかがでしたか。

沙央 映像で拝見させていただいたんですが、観た瞬間に“ただならぬ空気”が、画面越しからでも伝わってきました。圧倒されるような世界観で、この作品には特別な何かがあると強く感じました。実際に海外ツアーにも参加して、みなさんの熱量を一緒に体感したかったと、残念に思っているくらいです。ですが、この作品を浅草公会堂という日本ならではの場所で、海外の方々にも含め、多くの人に生で観てもらえる喜びはとても大きく感じています。私は、子どもが生まれてから、未来の日本のことをより強く考えるようになりました。そんな中でこの作品に出合って、サカクラさんが北斎に人生をかけて挑んでいる姿から、私は日本の伝統や職人の魂といった、大切な価値を次世代に受け継ぐ意味を強く感じたんです。この作品が日本で上演されるという、貴重な瞬間に立ち会えることをすごくありがたく思っています。

――この作品から受け取った一番大きなメッセージとは?

沙央 日本人が持つ独特の精神性ですね。職人のこだわり、繊細さ、物事に向き合う真摯さ。サカクラさんの研究の深さを見ても、まさに日本人特有の気迫と本気さを感じました。北斎の絵にもその精神性は宿っていて、だからこそ世界中の人々の心を動かしてきたのだと思います。

――本作はセリフの無いノンバーバル作品です。その挑戦と可能性については、どのように考えていらっしゃいますか。

サカクラ ノンバーバルだからこそ、どの国でも上演できる強みはありますね。一方で、セリフも歌詞もなく、歌ですらハミングで感情を伝えなければならない。言葉で説明することができないので、非常に繊細なバランスが求められます。ですが、この作品は人類が普遍的に共有できるメッセージだと思ったからこそ、ノンバーバルで勝負しようと決めました。ですが、ノンバーバルだからこそ”誤解”もありました。ある国では北斎の娘を“アートの精霊”として捉えた方がいたんです。誤解ではあるんですが、それでも十分に成立しているし、とても面白いと思いました。それぞれの人生経験や感覚によって、作品の見え方が変わる――ノンバーバルには、そういう“余白”があって、そこに観客それぞれの経験や価値観が入り込むからこそ、作品が多面性を持つんだと思います。

――沙央さんはノンバーバルという形式をどう感じていますか?

沙央 観る人の心の状態によって、“悲劇”にも“ハッピーエンド”にも変わるのが魅力だと思います。そういう意味では、どんなにリハーサルを重ねても正解が見えないまま本番を迎える気がしています。きっと、サカクラさんは日によって違う表現をされる。そこに、こちらも呼吸を合わせて反応し続けないといけない。それくらい生き物のような作品なんです。そこが楽しくもあり、緊張感のある挑戦ですね。

――資料の少ない“北斎の妻”という役への向き合い方は?

沙央 確かに、私が演じる北斎の妻は分かっていることがほとんどありません。でも、手がかりは北斎そのものにありました。彼の描いてきた世界の中に、妻がどんなふうに寄り添っていたのか、絵や伝わっている北斎の人柄から見えてくる気がしたんです。きっと、添木のように北斎を支え続けた存在だったのではないかと。妻を亡くして、北斎はあれほど描き続けていた絵を描けなくなります。それくらい気づかないところで北斎を支え、その支えがあったからこそ、数々の作品が生まれたのでは…と感じました。北斎のことを知り、感じ取っていけば、妻の姿も見えてくると思っています。

――北斎という存在を演じる上で、どんなことを意識してきましたか?

サカクラ 最初は「北斎らしく演じなければ」と思っていましたが、調べるほど自分との共通点が多すぎて……本当に驚いたんです。子どもの頃、絵を描くことに没頭して食事も忘れるところや、お酒が飲めず甘党なところ、片付けができないところまで(笑)、本当にいろいろなところが一致していました。さらに、北斎が奥さんを亡くしたのが結婚29年目だったんですが、自分もこの作品をつくり始めた時が結婚29年目。そして、その前年に妻を失いかけていたんです。幸い、そうならずに済みましたが、もし妻を失っていたらと考えると……。そうした体験が北斎と重なり、気づけば自分の中に北斎が自然と立ち上がっていましたし、北斎と自分が重なりすぎて、稽古場では北斎として振る舞ってしまうこともあったんです。このタイミングで北斎の物語を手掛けることに、運命のようなものを感じずにはいられませんでしたね。

――映像演出には“本物の北斎の絵”が使われているとお聞きしました。

サカクラ そうなんです。舞台で映し出される絵は、すべて本物の絵のデータをお借りしています。だから、プロジェクターによる絵の再現性には強いこだわりがあります。黒がしっかり黒く出るか、色彩の深みが正確に表現されるか。その技術がどんどん進化してきたことで、この作品の魅力は格段に増したと感じています。

――映像と生身の役者が融合する表現について、沙央さんはどのように考えていらっしゃいますか。

沙央 背景が“動く”という映像ならではの力と、人間の身体が持つ温度や存在感。その二つが重なった瞬間に生まれる立体感は、まさに現代ならではの表現だと思います。北斎の絵には圧倒的なエネルギーがありますから、その中に“入り込む”ような演出には鳥肌が立ちました。今の技術があるからこそ実現できる表現だと強く感じています。

――最後に、公演を楽しみにしているみなさまへメッセージをお願いします。

沙央 この作品は本来、日本から舞台として上演されるはずだったもの。それがコロナ禍で映像配信となり、海外を巡りっていよいよ日本で、しかも浅草という場所でお客様の前で上演することができます。そして、4月18日は北斎の命日(旧暦)だそうで、そこにも偶然ではない“シンクロ”を感じています。人生の大切な一日を、ぜひこの作品に使ってほしいです。観ないと伝わらないものが確かにあります。ぜひ劇場にお越しいただきたいと思います。

サカクラ 北斎はただ絵が上手いだけではなく、数々の困難を乗り越え、不撓不屈の精神で作品を描き続けました。その中には多くのメッセージが込められています。今回の舞台は、そのメッセージを私自身がダイレクトに受け取って創り上げたもの。北斎の“魂”を、ぜひ劇場で、ダイレクトに感じていただければと思います。

取材・文:宮崎新之