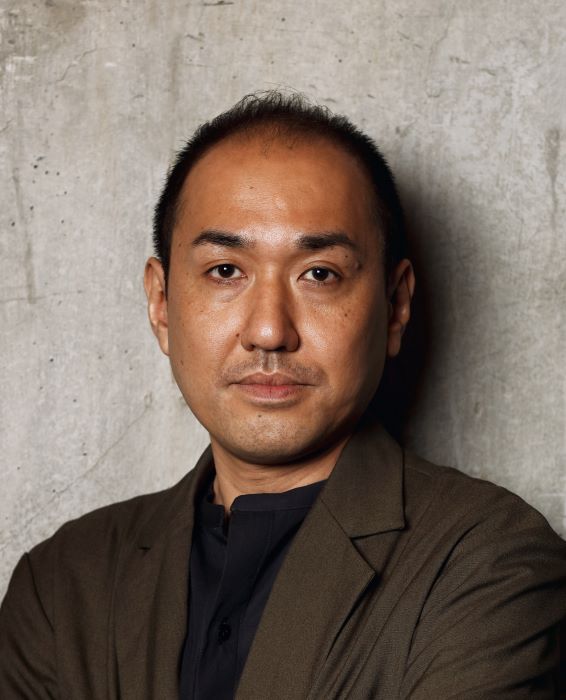

©KOSUKE AKIKURA

アメリカを代表する劇作家トニー・クシュナーの傑作「エンジェルス・イン・アメリカ」が6月10日(土)、兵庫県立芸術文化センターで上演される。同作は1993年にブロードウェイで初演され、ピュリッツァー賞、トニー賞など約20の賞を受賞。2003年に巨匠マイク・ニコルズが監督したドラマ版ではエミー賞11部門を獲得した。アメリカの演劇批評家からも「20世紀最高傑作の戯曲の一つ」と絶賛される作品だ。1980年代を舞台に、エイズに侵された主人公が天使から預言者だと告げられる物語で、第一部「ミレニアム迫る」、 第二部「ペレストロイカ」と合わせ上演時間は7時間半という大作。日本での公演は約12年ぶりとなる。今回演出を手掛けたのは、「Oslo」「森 フォレ」で第29回読売演劇大賞最優秀演出家賞などに輝き、骨太な作品を作り続けている上村聡史。大盛況だった東京の新国立劇場での上演を終えた上村に、たっぷりと話を聞いた。

――新国立劇場のフルオーディション企画第5弾として、「エンジェルス・イン・アメリカ」(以下、エンジェルス)を演出されました。この作品を選ばれた理由は?

大作をやりたいということで、新国立劇場の演劇芸術監督の小川絵梨子さんや制作陣と話し合い、「エンジェルス」を含め候補作は何点かあったんです。僕は20代前半のころこの作品に出会ってるんですが、当時、ユダヤ教やモルモン教、エイズのことなどがよく分かっていないにもかかわらず、とても解放された気持ちになって。リアルとアンリアルが交じり合っていく様に、「時として枠を越えていくことに勇気を持とう」みたいなメッセージを感じたんだと思います。

――舞台の設定は1985年のレーガン政権下のニューヨーク。エイズに感染した青年プライアー(岩永達也)は、同性の恋人ルイス(長村航希)に捨てられてしまう。モルモン教徒で裁判所書記官のジョー(坂本慶介)は、情緒不安定で薬物依存の妻ハーパー(鈴木杏)と暮らしている。職場で出会ったルイスとジョーが交流を深める中、プライアーは、天使(水夏希)から預言者だと告げられる…という物語です。

演出のキャリアを重ねれば重ねるほど、作品に描かれている題材を日本人の演出家が上演するのはちょっと難しいだろうなと思うようになりました。でも小川さんと話した時に、もしかしたら上演できるとしたら今なんじゃないかと。コロナ禍で僕たちの生活はどうなっていくのか考えざるをえない状況にあったと思うんですけど、病気に対して、自分だけではなく、国や政治がどう導くのか、どう先を見通すのかと色々考えた時に、この作品に描かれている言葉が今なら強く響くんじゃないかと思ったんです。

――以前トニー・クシュナーに取材をした時に、「『エンジェルス』を書いた時よりも、世の中の状況は確実に悪化していて恐ろしい」と話していました。第2部のタイトルが「ペレストロイカ」で、当時のロシアを称えるセリフもあり、「なぜ、今?」と思ったのですが、東京公演を拝見して、今だからこそ、より物語を〝自分事〟として感じました。きっといつの時代に上演しても響く作品なのでしょうね。

留まるべきか、前進するべきか、ステイホームかトラベルか、「to be,or not to be」そういうテーマを軸に物語が展開します。確かにいつの時代にやっても響くものがあると思います。G7で色々と問題が提起されましたが、セクシャリティへの理解と権利がまだまだ後進の日本で、豊かな未来の道筋が出来れば、という願いを込めて作りました。

――文学座で2003年上演された舞台「ホームバディ/カブール」でクシュナーの作品と出会ったそうですね。

文学座の研究生で、スタッフとして小道具を作っていた新人のころです(笑)。「ホームバディ/カブール」の核にもなっている、作家の政治性に対する言及は共通しているなと思います。宗教と抑圧のメカニズムといった現代人が抱える問題、言い換えれば伝統や慣例に逆らえない質など、「エンジェルス」とは語り口がだいぶ異なりますが、引っかかってはいました。

――政治的で哲学的でもあり詩的。ユーモアや皮肉も含め、Fワードの罵り言葉や美しい言葉が多重奏の音楽のように響き合うのがクシュナーの特徴です。ドラマ版や、映画館で上演し配信もされた、ハリウッド俳優のアンドリュー・ガーフィールド主演のトニー賞を受賞したナショナル・シアター・ライブ版もご覧になられているのですよね?

はい。幸いなことにいろんなプロダクションを拝見していますね。ポーランドのかなりエッジの効いた作り方をしたものや、ドイツでオペラ版も観ました。

――オペラ版まであり、世界中で上演されていますものね。今まで観た作品は参考にされたのでしょうか?

知らず知らずのうちに参考にしていたとは思いますね。どのプロダクションもみなそれぞれに特徴があったから、むしろ参考にするとかではなく、「『エンジェルス』は固定観念にとらわれず作っていいんだ」と思うようになりました。

――今回のキャストの若い俳優さんたちは80年代を知らないわけですしドラマ版やナショナル・シアター・ライブ版を参考にしたのでしょうか?

彼らだけでなく、オーディションを受けてくださったほとんどの方が観ていました。新国立劇場のフルオーディション企画は、台本が出版されていて応募の時点で台本を読める作品が上演されてきました。「エンジェルス」は台本が第1部しか出版されていないので、第2部の内容を知るためにはドラマ版を見るしかない。それに付随して、同じ時代のニューヨークのゲイ・カルチャーを描いた「ノーマル・ハート」「ボーイズ・イン・ザ・バンド」などを観ていた方々もいました。

――なるほど。当時の時代背景や政治、カルチャーを知らないと理解するのが難しいセリフが多いです。

台本の読み合わせの時に、世界は右か左かという二つのイデオロギーで物事が動いていたし、危機に直面していたという話をしましたね。そういった情勢の中でのアメリカの共産主義の立ち位置など。だから、劇中での議論は「自信を持って、自信がなくても強いフリをするぐらい押し出して」など言いました。

――勉強会などはされましたか?

エイズに対しての知識、特に症状の痛さの感じ方や現象、当時の医療現場の環境などについては、専門の医師の先生方を稽古場にお呼びしてお話を伺いました。

――若いキャストはどうやってセリフを体に染み込ませていったのでしょうか?

パッションを強く持ってもらいたいというのも結構、言いましたね。例えばプライアーとルイスの場合、今はマッチングアプリで恋人を探せるかもしれないけど、約40年前、ゲイコミュニティで誰かと出会って生涯のパートナーと思える人を見つけることができたことは相当なことなわけで、愛情もさることながら裏切られたことへの憎しみはより強く、などと提案して、稽古しました。彼らも調べながら、聞きながらやっていました。とはいえ、僕も80年代のころはまだ小学生だったんですけど(笑)。

――オーディションは何を大切にして選ばれたのですか?

選考の基準として、もちろん、キャラクターと合っているか、セリフはちゃんと表現できるかというのはあります。でも少人数で長い上演時間を見せていくので、表現の引き出しがどのぐらいあるかというのは探りましたね。そこがポイントではありました。

――相手のアクションに対しても、引き出しを使って返していけるか?

そうですね、自分一人だけでは芝居にならないので。相手役とのキャッチボールでいかに自身も変化していけるかといった、つまり「相手の話を聞くことができるか」ということをかなりチェックしたように思います。そのあたり、プライアーを演じる岩永達也さんは、オーディションの際に実直に相手役の台詞を聞いていて、プライアーの「生きる」ことへの真摯な眼差しにも似たものを感じました。

――ハーパーは、まさに鈴木杏さんにピッタリの役だと思いました。

ハーパーは、モルモン教や共和党支持者の夫・ジョーに抑圧された末に、「後ろを振り返って恋しくなって、前を向いて夢見てる」というセリフがある。やはり鈴木さんの声には、気持ちの堰を解放して、見ているお客さまにもその想いを伝えていく力があります。鈴木さんの声でこの台詞を聞きたいと、オーディションの際に感じました。

――あのハーパーのクライマックスのシーンは涙が出ました。また、水夏希さんの天使は声も美しく、ユニークで面白かったです。

それこそ水さんは役へのアプローチが面白かったんです。先ほどの「枠を越えて」じゃないのですが、決して型通りの解釈ではなく、「こういう天使もあるよね」という造形が、とても本作の質にもハマっているように感じました。だからこそ水さん演じる天使の声が美しいのだと思います。

――山西惇さんも弁護士のロイ・コーン役にピッタリでした。

山西さんがオーディションを受けるなんてちょっとびっくりしました(笑)。山西さんは論理で造形する部分と、感性で造形する部分のバランスがとても素晴らしい俳優です。ロイ・コーンはこの物語の中では、実在の人物でもあり、ある種複雑なヒールなので、造形が難しいんですが、山西さんであれば、この複雑な役どころも大胆さと繊細さを持って演じてくれるだろうと思いました。

――演出において苦労されたことはありましたか?

今、上演するタイミングだと思いつつも、日本で上演する際の熱量の質というか、そういったことを常に考えながら演出していましたね。例えば選挙の際に公示される主張や政策において、防衛については独自の自衛権を強化すること、同性婚については反対といった候補者や政党を我々は選んでいる。つまり、今のこの国を形成しているのは僕たちじゃないですか。その日本でどのぐらいの熱量だと伝わるのか。表現に対する精神はもちろんのこと、キャスト・スタッフの技術や説得力も含め、どういう熱量の質だと伝わるのかすごく考えました。

――今回、新訳にされた理由は?

作品が抱える社会性もありますが、「80年代ドラマツルギ―」じゃないですけど、恋愛ドラマ特有の軽妙さが一つのガイドラインにもなるんです。英語から日本語にすると音数が多くなるので、そこにこだわりたかった。翻訳をお願いした小田島創志さんなら、そういった軽妙さと作品本来の持つテーマの重厚さの双方を、現代を生きるお客さんにも伝わる言葉で翻訳してくれるだろうなと思い、まさしくそうなった次第です。

――日本語に訳しても抽象的で難解なセリフが多いのですが、とても分かりやすくなっているなと感じました。

演劇は音で聴くものだから、例えば、物語のキーワードとなる「The Great Work Begins」というセリフを、「偉大なる仕事が始まる」ではなく、「大いなる創造」と訳したほうが、天使も言いそうだし、かつ本質的なリスタートというテーマが伝わると思いました。

――韻を踏んだり、音の響きやリズムを練りに練って考えて書かれた作品なので、さぞ大変だったでしょうね。

翻訳劇の苦労は常にそこですよね。でもそこが面白いところでもあるんです。イギリスに留学していた時に、イギリス人に「いいよね、君たちは自分が解釈したものを音にできるから」と言われました。イギリス人はシェイクスピアを一言一句その通りにやるんです。あれだけ古いものを今の感覚で解釈すれば、当然、音や節も変わってしかるべきなのに、それが許されない。なるほどねと。今回リライトしているわけではないんですが、物語の構造は大事にしつつ、日本人のお客さまにどう伝えたら面白いだろうと工夫しました。セリフを楽しむということは演劇の一番根本的な部分でもありますからね。

――新国立劇場のお客さんは若い人からお年寄りまで幅広くて、7時間半の間すごく集中して観ていた印象です。

(※次のコメントはネタバレがあります。知りたくない方はスキップするか、観劇後にお読みください)

奇想天外なお話なので(笑)、若いお客さまのほうがフィットするのかなと思っていたんですけど、80年代を経験している方々は時代性を含めメタファーを汲み取っている感じがしました。「ナンだ!このびっくり箱みたいな物語は?」と感じる若い方と、物語を汲み取り自分の生きてきた時代や経験とこすり合わせて楽しんでいる年齢の方が、最後にプライアーの祝福で一体となる感じがとても面白い。劇場一体で旅をしているような感覚でした。皆、それぞれ違う視点で見ているんだけど、最後には一体となる。ここまで広い層の方に来ていただけるとは思いませんでした。

――客席で予習している若い人の話し声が聞こえてきて、リピーターも多いみたいですね。7時間半があっという間でした。

クシュナーの原文の覚え書きに「天使を吊るすワイヤーはそのまま見せていい」とあるように、作家は虚構であることを常に俯瞰させたかった。「俳優が色んな役を演じているけど、この俳優があの役を演じているということを意識させながらやってほしい」とも書いてあって。でもその仕掛けは台本に結構書かれてるので、演出はむしろ、そのあたりはある種のヌケ感として見せることに徹し、物語のテンポ自体、登場人物の感情の流れがジェットコースターに乗っているようなスピード感にしたかった。そのあたりが上手くいったのかわかりませんが、「あっという間だった」と言ってくれる方が多くて、良かったです。

――笑いもよく起こっていましたね。ユーモアや笑いが所々にちりばめられているのも作品の魅力です。ブロードウェイで観た時は客席が爆笑の連続でした。ヨーロッパの客席はどうでしたか?

そんなに笑っていなかったですね(笑)。ポーランドでは作りがグロテスクでスタイリッシュなので笑うという感じではなかったです。僕はナショナル・シアター・ライブ版は映画館で見たんですが、イギリス人はよく笑っていましたね。

――イギリス人やアメリカ人は、この作品はコメディを観ているように爆笑するんです。「えっ、ここは笑うシーンなの?」と驚くことが多かったです(笑)。

クシュナーの頭一つで作ったのではなく、俳優とワークショップをしながら作っていますよね。細かいディティールや笑いの落としどころが感覚的で面白い。ふざけるのではなく、笑ってもらえたらいいなという気持ちで作ったシーンもあります。

――水さんの天使でまさかあんなに笑うとは思ってもいませんでした。

本当にそうですね。天使は看護師のエミリー役もホームレス役もやって、「立ち止まれ」と、皆、同じようなセリフを言うから面白いんですよね。先ほどの「枠を越えて」みたいな意味で、水さんには「寓話の天使じゃなくて、エッジの強いパンキッシュな天使で」とお願いしました(笑)。

――衣装は、天使と天使の翼が離れていましたけれど、意図的なものですか。重たいからという理由もあるのでしょうか(笑)。

天使といえば、なにかと背中に羽根がくっついているじゃないですか。それは色んな所で色んな人がやっているからいいんじゃないかなと(笑)。劇中、ジョーの母親のハンナ(那須佐代子)が「天使というのは信念なの――翼を持った信念」と言うんですけど、信念が揺れ動いているのが象徴的に見えたほうが面白いんじゃないかと思い、人から分離させ、大きく見せるようにしました

――今回演出されて、改めて感じたことは何でしょうか?

人間は、血や民族、宗教、セクシュアリティ、仕事など、個々人によって大事にしたいアイデンティティがあり、国や環境や育ち方でそれぞれ異なります。この作品はユダヤ人が一つのキーワードにもなっていて、ユダヤ教の経典では「血を大事にせよ、伝統を大事にせよ」という風習がありますが、もはや人と人とのつながりは、血や神の教えを守っていくことだけではない。我々、人間の幸せはこれからどうなるのか。血や伝統という価値観だけでない新しい何かを提案しようとしている作品だと改めて感じました。

エイズという病気に対して、共和党政権は何もしなかったけれど、決して社会を断罪するだけが着地点ではなく、どう国と個人が繋がって生きることを認めていくかということを、本作は30年も前に唱えている。そのエネルギーとメッセージに、遅ればせながらですが、日本で真摯に向き合いたい。今、この日本でも僕たちは見えてないだけで、目を向けたらそこにあるはずなんです。その扉を少しでも開けることができればと、創作しながら深く感じました。

この言い方が正解か分からないんですけど、勇気を持ってこの作品を作りました。勇気を持ち続けるということが、今回一番の苦労じゃないですけど、今までのどの作品よりも楽しくもあり、苦しみました。

――物語の核となる「大いなる創造が始まる」というセリフはどう捉えられていますか?

自分の価値観をちょっと広げる、ちょっと変えるだけで、未来への創造につながっていく。「ちょっと視点を変えてみたらいい、その“ちょっと”の価値観の変化が、大いなる未来に繋がるんだよ」と捉えています。約30年前、もしくはそれ以前に、自分の愛を大きな声で語ることができずに秘密裏に死んでいった人たちが、今の私たちに語っている。先人は私たちに幸せな世界を託してる。だからこそ私たちも未来の人々が生きやすい世界を創造する使命がある。それには毎日、自分の感性を少しずつ育んでいければいいのかなと。

――関西での公演は一日限りです。最近ではスティーヴン・スピルバーグ監督からの熱烈なオファーで、映画「ウエスト・サイド・ストーリー」などの脚本を手掛けたほか、「フェイブルマンズ」の脚本をスピルバーグ監督と共同執筆。クシュナーのその突出した才能は映画界でも発揮されています。日本で彼の戯曲はめったに上演されることがなく、素晴らしい作品ですので、ぜひ観ていただきたいですね。

疾走感の中で、普段味わえないような演劇的な体験ができるかと思います。長時間で「うわっ、大変だな」と思われるかもしれませんが、かけがえのない体験となって、皆さんに刻まれると思いますので、是非、劇場に足を運んでいただけたら幸いです。

<舞台写真>撮影/宮川舞子 提供:新国立劇場

取材・文/米満ゆう子