マイナー競技”カバディ”に青春を捧げる男子高校生たちを描いた人気コミック「灼熱カバディ」。昨年アニメ化され大きな話題を呼んだ本作が、いよいよ舞台化される。この話題作をどのように作り上げていくのか、演出の西田シャトナー氏に話を聞いた。

――まずは、「灼熱カバディ」を知ったきっかけを教えてください。

話題になり始めてから、人に紹介してもらってコミックスを読みました。当時、コミックスが10巻くらい出ていたかな? そもそも僕は漫画も大好きなので、もう一気に読んでしまいました。カバディというスポーツは、日本で一般的に普通に楽しむ感じのスポーツではないという認識でしたし、カバディがそんなに話題になる?って思っていました。でも「『灼熱カバディ』、めっちゃ面白いよ!」っていう言い方が、ネタとか笑いとかじゃなく、スポーツ漫画としてめちゃくちゃオモロイっていうトーンだったんですよね。で、読んでみたらホントにすごく面白かったんですよ。

――コミックスを読んでみて、面白さはどういうところに感じましたか?

まず、カバディを変化球としてではなく直球でやっているところですね。もちろん、カバディそのものの面白さもだんだん感じてくるんだけど、その前にまず漫画としての面白さがあったんです。物語の二転三転していく感じがすごいんですよ。映画や漫画なんかが好きな人ならわかる「この流れだったらここで逆転のターンになるよな」みたいな読みを、この漫画はすごいタイミングとレベルでひっくり返すんですよ。リテラシーを利用された、というか。

――そもそも、物語の構成力が演劇畑から見ても魅力的だったんですね。

その上で読んでると、だんだんカバディもやりたくなってくるんですよね。実際、芝居を作ることになってプレイしてみたんですけど、めちゃくちゃ面白い。そんなに練習していたわけでもない自分が、ドタドタとやるだけでも面白いんです。僕自身が”肉体でどこまで表現できるか”を追求する演劇をずっとやっているんですけど、カバディと繋がるところがあります。そこは個人的に惹きつけられる部分。何か仕掛けるにしても、相手を上回るにしても、肉体だけが頼り、という競技ですから。カバディの肉体と肉体の戦いが無限の戦いを生み出していて…そこに、電子のぶつかり合いから無限の物質が生まれてくるような宇宙を感じます。

――シンパシーを感じる部分も大きかったんですね。今回、演出するにあたって意識していることはなんでしょうか。

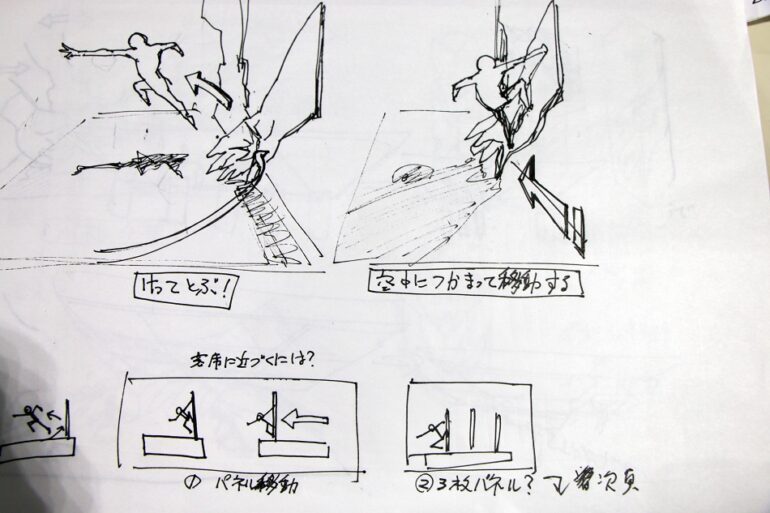

実は今回、カバディが肉体だけのスポーツであること、漫画家が白と黒だけで表現しようとしていること――そこを芝居を作るときにしっかりと捉えて作っていきたいと思っていました。結果として、舞台装置や演じ方も含めて肉体で工夫した芝居になっています。当初は、あまり難しく考えず、意地を張らずにみなさんに喜んでいただけるような芝居を作っていこうと思って、映像などいろいろな手法を使うことが計画には入ってて、実際、準備もしていました。でも、作っているうちになんだかそれがハマらないんですよ。やっぱり生身の身体で表現したいな、と考えてしまって、やはり最終的に肉体で工夫するような形になってしまったんです。固く考えたわけじゃなく、作ってみたらそうなった。不思議な作品のパワーを感じますね。作品に人格があるとしたら「こうしてほしくて、お前を呼んだんだ」というメッセージを受け取っているような感覚ですね。

――いろいろ検討した結果、そぎ落とされて最後は肉体表現だった、というのはカバディの競技性にも近い感じがしますね。

削ぎ落した、と言うよりも、結局それが一番自由だった、という感じ。いろんなアイデアをプロデュース陣と共に出し合いましたし、全部やろうぜ!って取り組んでいたんですけど、気が付いてみるとそれが体が自由に動く、という感覚とはちょっと違ってきてしまった。自分のこれまでの芝居と比べても俳優の肉体感覚を重視した作品になっていますね。いつもは演出において数学的にデザインしていくのが好きで、いろいろなデザインフォーメーションをやってきたんですけど、今回はそれを崩しているところがありますね。人間の身体が傾いたら世界も傾くんじゃないか、みたいな。ちょっとびっくりするくらい、人間の認識力に振り切った芝居ですね。…仕上がってみないとわからないですが(笑)

――で西田さんにとっても、かなりチャレンジングな芝居になっているんですね。

正直、ちょっと怖いくらい(笑)。これ、本当に?これがイケるの?って領域に進むしかない。数学的に、計算的には間違っているけど大丈夫?みたいな局面で、でも間違ってそうな方向に答えがあるんですよ、今回は。怖いけど、ここに答えが見えているんだったらこっちに行くか、ってなる。自分が行ったことのない、耕したことのない新しい道がある。新しい道は、怖いですけど、冒険屋を気取っていくだけ。(稽古で)そっちに踏み出していってもう何日か経ったな、っていう状況です。

――理屈ではこっちが正解だけど、感覚的な正解は別の場所を望んでいる、と。

そう、計算では正解なんだけど、体内の血が燃えない時があります。どうも役者も”灼熱”になっていない。そんな時、理屈のラインを崩したら、めちゃくちゃ体現できることがある。数学的に整理されているフォーメーションよりも、身体と心の熱によって空間が立ち上がるんですよ。原初的な芝居なのかもしれません。電気とかもなかった大昔に、物理的な限界を超えた声の出し方や手の伸ばし方で、観客の心臓を掴むような芝居をしていた時代があるんですよね。それは、計算ではやれない。今回は、そんな感じになっているんだと思います。僕の人生にとっては新しいけれど、人類史を紐解けばすごく古臭いものなのかも。

――稽古場の熱量もすごそうですね。雰囲気はいかがですか。

めちゃくちゃいいですよ! 僕が迷っていたら、積極的にアイデアを出してくれますし、自分たちで生み出している、ということをしっかり自覚してやっていますね。キャスト同士でも、相談しあったり声をかけあったりしていますよ。

――田淵累生さんは今回が初主演です。かなり気合いも入っていそうですね。

実際、今回の芝居はシュッと平気でやれるようなものではないからね。僕も人生で経験したことのない領域の芝居を作っていて、こんなに原始的なことでいいのか、と恐ろしがりながらやっていますから。累生さんも、このメンバーの代表として芝居をしていくことは、特別な緊張感の中でやっていると思います。しっかり真ん中に立っている。まさに、新しいカバディの世界に初めて立って、その中で動いていく主人公と重なっているんじゃないでしょうか。

――カバディでは、攻撃するときは1人で敵陣に乗り込んでいって、敵にタッチして自陣に戻ると得点になります。このひとり孤独に向かっていって帰ってくる感じと、ステージ上で芝居をするときの孤独感って、似ている感じがするんですよね。

ああ、舞台袖に帰ってくる感じとね、似てるかも。本当に、演劇をやっている僕らの体にフィットするんですよ。カバディのチームって孤軍で戦うことを知っているチームなんですよ。守るときは守る、でもずっと一緒には居られない。自分のプレイひとつにみんなの命がかかっている。繋がりがありながら、だけど一人。単に集団としているんじゃなくて、”ひとり”がある集団なんです。人生の重要で複雑な振り子が、カバディという競技の中に発生していますよね。

――この舞台をきっかけに、カバディがもっと広がっていくといいですね。

本当に、みんなで一緒にカバディができるといいのに(笑)。稽古場で稽古前にみんなでカバディをやっているんですが、先日、元カバディ日本代表キャプテン・下川正將さんにテクニックを教わったら、さらにめちゃくちゃ面白くなったんですよ。本当に、初心者でも、上達しても、ずっと面白い。どれほど奥深いのかは、まだ僕は知らないですけど、とにかくずっと面白いんです。まだ、一番好きなキャラクターの何人かは舞台には登場していないので、今後も続けていけたらめっちゃ嬉しいんですけどね。でも先のことは一旦考えずに、まずはこのステージを成功させたいと思います!

取材・文/宮崎新之