『HIGH CARD the STAGE – CRACK A HAND』の開幕が近づいている。

特定の者に異能力を与える52枚の《エクスプレイングカード》が国中に四散した。もし悪意ある人間の手に渡れば、国家転覆の危機にもなりかねない。人々の平穏な生活を守るためにも、すみやかにカードを回収せよ――国王直々の命により結成された《ハイカード》と、《エクスプレイングカード》を狙う敵対組織との熾烈な争奪戦を描いた『HIGH CARD』は、これまでドラマCD、漫画、小説、そしてアニメと多彩なメディアミックスを展開。アニメ第2期もスタートし、ますますヒートアップする中、待望の舞台化を迎えた。

演出は、俳優としても活躍する山本一慶。脚本に西森英行、音楽にただすけと、ミュージカル『憂国のモリアーティ』で原作ファン&演劇ファンから厚い信頼を得たタッグが揃い、布陣は盤石。人智を超越した異能力バトルをはたして舞台でどう表現するのか。

ローチケ演劇部は、初の通し稽古に潜入。その模様をお届けする。

山本一慶がつくり出す、シームレスな場面展開を描く演出

初めての通し稽古というのは、どの現場でも独特の緊張感と高揚感がある。某日夕方。初の通し稽古を控える『HIGH CARD the STAGE』の稽古場も同じだ。持ち道具や出ハケの確認をしたり、体を温めたり、忙しそうに動き回る俳優たちの空気が現場に微熱のようなものを生んでいる。

定刻。演出の山本一慶が座組みに声をかける。初めての通し。もし少しでも気になることがあったら躊躇なく止めてほしい。何よりも安全が第一だから。温かい声色に、座組みへの思いやりがにじむ。

そして、一同が定位置につくと、いよいよ初の通し稽古がスタート。《エクスプレイングカード》の伝説を語るナレーションとあわせて繰り広げられるオープニングは実にシンボリックで、作品の世界観を簡潔に説明しつつ、観客の想像を刺激する。

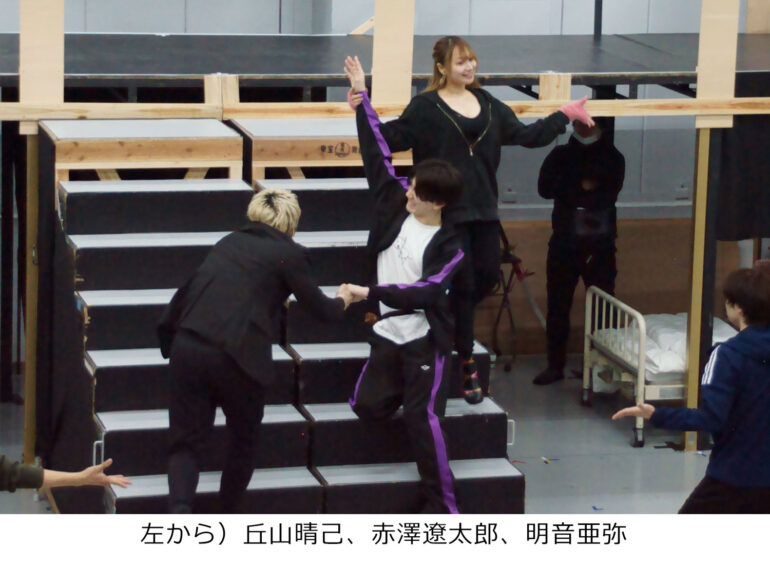

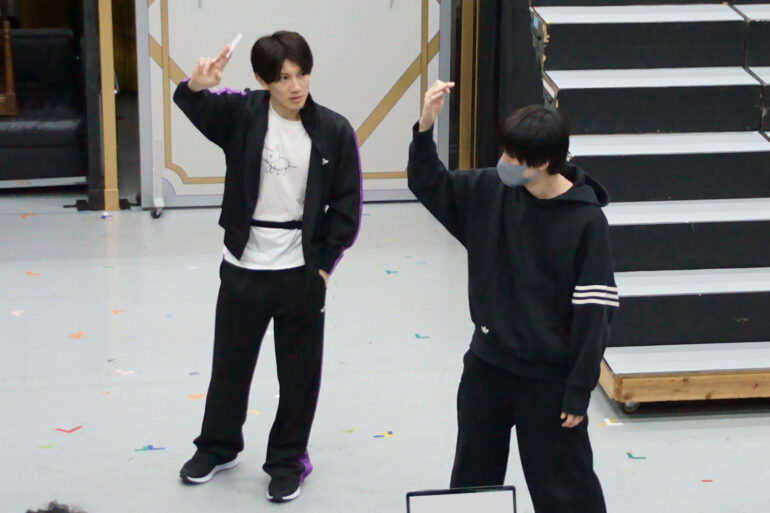

そこからフィン・オールドマン(赤澤遼太郎)が登場。バディとなるクリス・レッドグレイヴ(丘山晴己)との出会いのきっかけとなったカジノでのバトル、さらに《ハイカード》のメンバーであるレオ・コンスタンティン・ピノクル(石橋弘毅)、ウェンディ・サトー(七木奏音)、ヴィジャイ・クマール・シン(松田岳)のバックボーンがテンポ良く描かれていく。

この序盤で大きな役割を果たしているのが、歌とダンスだ。カジノの華やかな雰囲気や軽快なやり取りがダンスで描写されることで、演劇らしい表現の転換が楽しめる。

さらに、冗長になりがちな人物説明のシーンも、サウンドに乗せ、俳優自らが歌うことで、よりポップな印象に。アニメのエンディングでも《ハイカード》の面々が楽しげに歌唱するタイトルバックが用いられているからだろうか。キャラクターが歌うことに違和感が生じないどころか、むしろリンクすら感じる。これまで様々なメディアで展開されてきた『HIGH CARD』から『HIGH CARD the STAGE』へ――スムーズに観客を誘う山本一慶のサービス精神が十全に発揮されている。

そこから豪華客船を舞台としたオークション、さらにチェルシー・ハモンド(明音亜弥)の登場など人気のエピソードが次々と描かれていく。各々の俳優の徹底したキャラクターづくりもさることながら、舌を巻くのは山本一慶の場面展開力だ。

たとえば《ハイカード》メンバーがとあるミッションを遂行するシーンでは、矢継ぎ早に切り替わる場面や、キーとなる小道具の行方をわかりやすく観客に見せていく必要がある。その難題を、舞台装置を使い、舞台の上部と下部でシームレスに展開していくことでクリア。観客にストレスを感じさせない。

個人的に強く印象に残ったのが、ある事件の後にクリスがフィンの部屋を訪れるシーンだ。扉越しの2人の会話をどう描くのか。パネルを活かした場面づくりは舞台ならではのアイデアで、より心の動きが伝わってくる。俳優として数多の舞台で経験を積んだ山本一慶らしい、見せ方を熟知した演出だ。

他にも数々のアイデアが散りばめられているが、その全貌は本番のお楽しみに。ただ一つこの時点ではっきり言えるのは、『HIGH CARD the STAGE』は安心してベットできる舞台、ということだ。

赤澤遼太郎が体現した、フィンのまっすぐさ

もちろん俳優たちの演技もそれぞれ魅力たっぷりだ。

クリス役の丘山晴己は、プレイボーイらしいチャラい振る舞いが板についている。それでいて、どこか寂しげな雰囲気が残るのもクリスらしく、1幕と2幕でメリハリを効かせつつ、奥行きのある演技で魅了。足技も美麗で、アクションシーンでも華をつくった。

レオ役の石橋弘毅は、ちょっと低めの声がレオにぴったり。フィンとのウマの合わなさも、どこか愛嬌があって笑えるものになっている。さらに、父・セオドールとの関係も描かれていて、そのサイドストーリーが本作に厚みを加えている。

サイドストーリーといえば、ウェンディも忘れてはならない。ウェンディの葛藤と決意は、本作におけるフィンとクリスの絆に並ぶ大きな感動ポイント。それを七木奏音がしっかりと演じ、観客の胸を熱くさせる。

そんなウェンディを見守る立ち位置なのが、ヴィジャイだ。松田岳は、包容力たっぷりの佇まいでヴィジャイの温厚な性格を表現。その上で、ヴィジャイのちょっとズレたところも遊び心たっぷりに演じ、実にチャーミングだった。

ノーマン・キングスタット役の久保田秀敏は、声色からしっかりとつくりこみ、第一声を聞いた瞬間、ぞくりと快感に似た鳥肌が立つ。しかも、今回はノーマンだけでなく複数の役を兼任。その多彩な演じ分けは、実力者の面目躍如といったところだろう。

クレイジーな存在感を光らせたのは、ボビー・ボール役の里中将道だ。狂気的なまでのフィンへの執念が、フィンにとって大切な孤児院のシーンで大爆発。残虐であればあるほど色っぽい、ヒールとしての華を存分に炸裂させた。

ミシェル・レッドグレイヴ役の行天優莉奈は、純真で可憐な雰囲気がミシェルそのもの。思わず守ってあげたくなるような健気さとか弱さがあり、後半に向けてのストーリー展開に深い説得力をもたらした。

チェルシー役の明音亜弥はセクシーかつ大胆。チェルシーの《ラヴコネクション》は本作の中でも特に笑えるエピソード。キュートな小悪魔感でフィンやクリスを振り回し、原作ファンの期待に応えるキャラクターに仕上げている。

別格の存在感を放つのは、バーナード・シモンズ役の萩野崇だ。ベテランらしい深みのある台詞回しで、このハイスピードな物語の語り部的な役割を担っている。終盤、フィンに聞かせる台詞は、クライマックスへの大きなジャンプボードと言えるだろう。

そして、主演として物語を担うフィン役の赤澤遼太郎がこの作品の魅力の核となっている。赤澤遼太郎のフィンは、まっすぐだ。最初から最後まで肩が壊れることも恐れずストレートの豪速球を投げ続けている。どうしてこんなにもまっすぐなのか。それは、フィンが持つカードの能力《ネオニューナンブ》に答えがあるだろう。自分が持つ能力を赤澤遼太郎はまっすぐに全身で体現した。それこそが、赤澤遼太郎の演じるフィンなのだ。

通し稽古を終え、ダメ出しを確認するために、俳優たちが山本の前に集まる。山本は最初に感謝の言葉を述べ、キャスト・スタッフの労をねぎらう。便宜上はダメ出しだが、そこには言葉のようなマイナスイメージはない。修正ポイントを伝えつつ、随所に笑いを織り交ぜ、俳優たちをリラックスさせる。演出と俳優だからといって、上下があるわけではない。あくまで目線は同じ。一緒にいい作品をつくる仲間。山本のダメ出しからは、そんなスタンスが言葉にせずとも伝わってくる。

本番までの期間は残りわずか。ここから劇場入りし、映像や照明などが加われば、ますます山本の思い描く世界観が明確になってくるはず。それぞれのカードの能力や、迫力ある決闘シーンが、舞台でどう表現されるのか。答えを知るのは、劇場を訪れた観客の特権だ。誰も見たことのないロイヤルストレートフラッシュが劇場で繰り出されるかもしれない。

『HIGH CARD the STAGE – CRACK A HAND』は、2024年1月19日(金)から1月29日(月)までシアター1010にて上演。

取材・文/横川良明