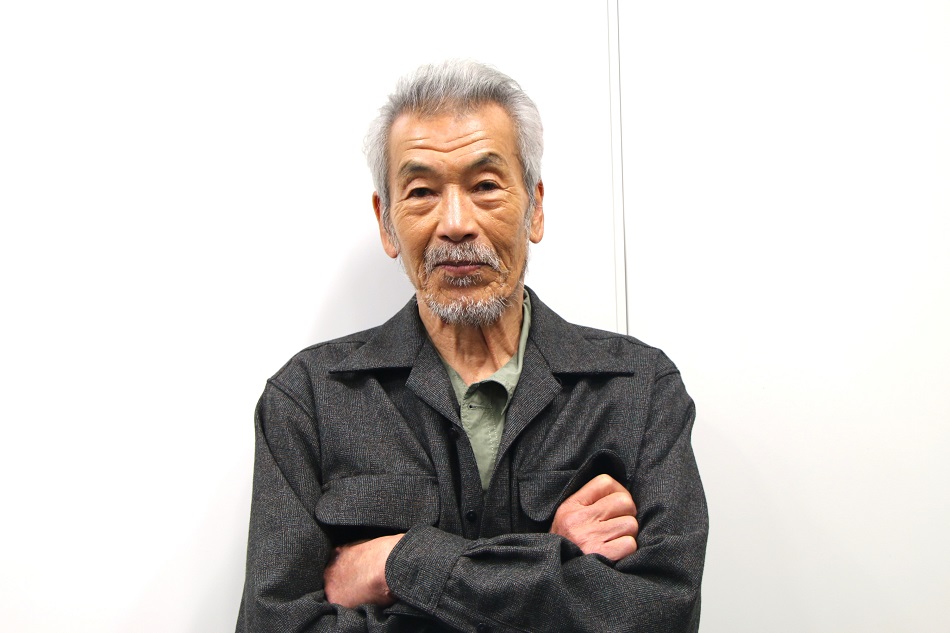

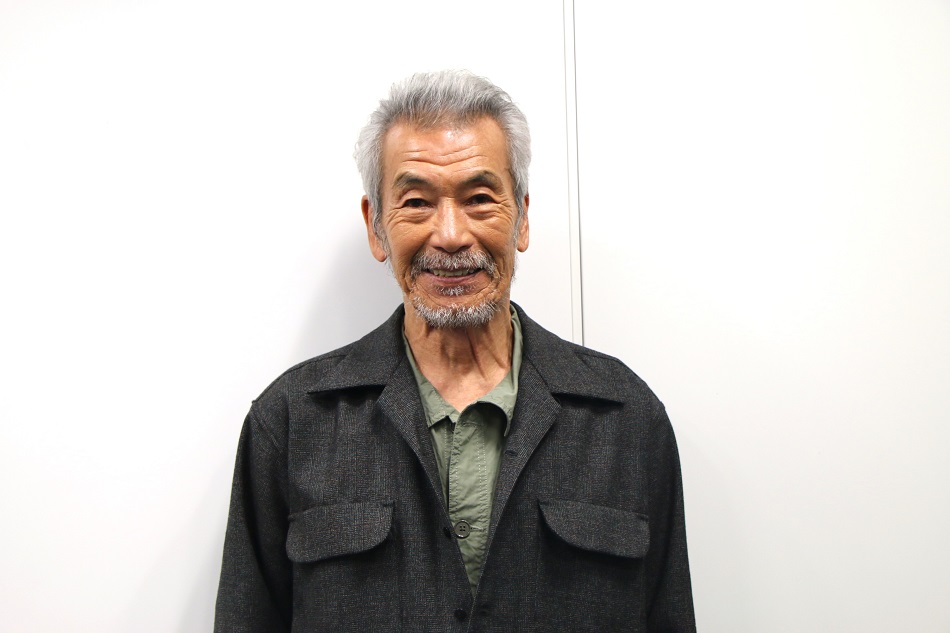

偉大なる音楽家・坂本龍一が生前最後に手掛けたシアターピース「TIME」が、いよいよ日本初演を迎える。本作は坂本龍一と高谷史郎(ダムタイプ)がコンセプトを考案、創作したもの。暗闇の中の雨音から始まり、水鏡のように水面が揺らぐ舞台で繰り広げられる田中泯、宮田まゆみ、石原淋のパフォーマンスと、美しいスクリーンの映像などを駆使したインスタレーションやビジュアルアートが融合していくという。ダンサーの田中泯は、どのように作品に臨むのか。話を聞いた。

――「TIME」は坂本龍一さんと高谷史郎さんのコラボレーションによるシアターピース作品です。どのような経緯で参加されることになったんでしょうか。

坂本龍一さんとは2007年頃から親しくしていまして、ニューヨークに行くと、その度に会って、いろいろな話をしてきました。それで、2019年にこの作品「TIME」を作りたいという話を聞いて、彼と何度も話す中で僕自身の思いや考え方と通底するところがあると感じていましたし、断る理由も無いし、むしろ僕の方からも一緒にやりたいと思っていました。それ以前にもロンドンやノルウェーで一緒になる機会があって、そういう経験もありましたから、やりますとお返事しました。

――世界初演は2021年6月にオランダ・アムステルダムで開催されたホランド・フェスティバルでした。どのような手ごたえでしたか。

すごく静かでした。日本語で言うと…ひたひたと進んでいくような印象でしたね。静かすぎるくらいに静かで、正直なところどう受け止められているのだろうかと思っていたんです。でも、終わった後の反応がものすごくて、もうビックリしました。ヨーロッパの方が1時間ほどの時間をグッと気持ちから入り込んで静かに観てくれたことに本当に驚いたんです。

――海外では日本と比べると上演中でもリアクションなどを自由にとる印象がありますものね。

そうですね。きっと我慢して静かに観ていたわけではないと思うんです。序盤のほうは少しガサガサとするような音もあったんですが、途中からはもう本当に、物音ひとつしないくらい静かな空間でした。ホランド・フェスティバルは国を挙げての大きな催しで、そのメイン作品が「TIME」だったんですね。坂本龍一さんは世界のほとんどで知られていますし、作品への期待も大きかったんだと思います。

――今回の公演に寄せて、泯さんは「また坂本さんと話せるかな」とコメントを出されていました。作品を通して坂本さんと対話しているかのようなお気持ちでいらっしゃるのかと思いますが、坂本龍一さんへの想いをお聞かせください。

僕自身が、人類はなぜ踊りを見つけたんだろうかということを求めている中で、坂本さんもやっぱり、音楽に対して同じようなことを求めていたと思うんです。きっと最初は踊りのコンテストなんてやらなかっただろうけども、今は競争して勝ち負けまで決めるようなものになっています。長い歴史を経て、今はそういうものになっていますが、その本質がどういうところにあるのかは表現する人がまともにもっと考えるべきだとは思ってます。原初的なことに好奇心があって、坂本さんも音に関して似たような意識で活動していると感じることは僕にとって喜びでした。そいう意味で、彼の言葉を頼りにしている部分が僕にはありまし、たから今回だって僕は彼と話すようにきっと存在すると思います。

――踊りと音楽という違いはあったけれど、同じようなものを2人とも求めている感覚があったんですね。

そうです。おそらく一般のみなさんよりは近い距離で…彼の最期が近づいてくるのを観てきましたから、とても寂しいですね。彼が亡くなった後も、どういう風に言えばいいのかわからないんですけど、なんとなく彼と話したような感覚になるんです。きっと僕の習性なのかもしれません。事実としては、彼は亡くなっています。でも亡くなっているとして済ませずに、刺激してくれる声を僕は聞いているわけですから、それを僕がお伝えできるような気になっているんですね。僕が作品に臨むときには「坂本さん、一緒に行こうか」というような感じになるのかも知れません。その時になってみなければわからないですけどもね。

――坂本さんからは「TIME」について「人類を踊ってください」と言われていたそうですね。

坂本さんのことは尊敬しています。その言葉もね、すぐ「わかった」って思っちゃったんですよね。要するに、人もほかの動物たちと同じような時代があって、徐々に徐々に人間になって。そんな膨大な時代を経ているにも関わらず、相変わらず人間らしさとはなんだろう、なんて言ったりすることがありますよね。人間って本当に今でもなんだか分からない。人間共通のルールがまだ出来上がっていなくて、まだ過程なわけじゃないですか。そういう風に考えてみると、「人類で初めて水を見た人になってみて」なんて言われて、やってみようじゃないかと思えるんです。もう、そうするしかないような気も僕はしていまして、どうすればいいんだろうか、とは思わなかった。図々しくもね。

――とても大きなテーマですが、泯さんにとっては必然的な表現に感じられていたんですね。

水のことに関しては、僕の過去の膨大なワークショップ経験の中で、ある出来事が頭に浮かびました。多い時で19カ国の人たちが山梨県の僕の村まで来てくれていたんですが、ある日みんなで川に行って川の中に入って、その水の流れに体を沿わせるようなワークショップを行ったんですけど、アメリカ人の黒人がなかなか川に入れない…。プールや、海水浴場での有色人種に対する排斥の歴史という背景があり、彼は今でも白人と一緒のプールには入ることに恐怖心があると当時言ってました。それで僕はその人と一緒に、ゆっくりゆっくり時間をかけて川に入った。その時のその人の感覚を僕は忘れられない。同じではないけれども「水を初めて見た人」の表現については、それに近いようなことをその場で想像しました。怖いもの、なんだか分からないもの。「知らないこと」を、そのままの意味ではなく感覚として捉えて、出していくんです。

――笙奏者の宮田まゆみさんとのご共演になりますが、宮田さんのご印象についてもお聞かせください。

90年代に、小澤征爾さんがサイトウ・キネン・フェスティバル松本を始めたときに、宮田さんの演奏がオペラの前に上演されたんです。そこで初めて目にしたんですが、非常に驚かされました。笙の音を聴いているんですけども、宮田さんの印象も消えなかったんです。舞台で同じ空間に居て、まるで空気に音がついているような、その空気が音を発しているような、そんな感覚でしたね。

――作品は時間や夢といったテーマで描かれていますが、舞台に立たれる泯さんの中にはテーマに関する答えはあるのでしょうか。

「TIME」というコンセプトは、高谷史郎さんと坂本龍一さんが話し合って、音楽ができ、インスタレーションができて、そこに僕が入ってと言われて、よし入ろう、という感じだったものですから、コンセプトの部分には私は関わっていないんですよ。ただ当たり前のこととして、僕らは時間の流れに翻弄されるし、あるいは一瞬の出来事をすごく貴重に思って振り返ったり、遠くを思ったりするわけです。それもすべて、時間の仕業なんですね。そういう時の仕業に対して、一緒に歩くのではなくて一度立ち止まって、時間と言うものを感じ取る。その中心になるのは、間違いなく私たち1人1人なんですね。時間に動かされるのではなく、私たち1人1人が時を感じ、考えて生きているわけです。僕がこれから何年生きるのかは分かりませんが、みなさんにだってその時はやってくる。それを限られた時間と考えることもできるし、その先の永遠の時間に想いを馳せることもできるんです。そういうものと、私自身がどんな関係性を取って生きていたいと思っているんだろうか、というようなことは思っています。大げさなことじゃなく、地球が間違いなく動いてくれているから、時も成立するわけですよね。私たちにとっての時は結局のところそういうことで、地球に還るんです。そういう感じじゃないでしょうか。

――泯さん自身が「踊り」に向かっていくエネルギーの原動力はなんでしょうか。

自分が生まれてきて、人間という生き物はどうなっていくんだろうか、という好奇心は今でもあります。僕自身は、ほかの生き物や自然現象に飛び込んでいく時間が長かったものですから。子どもの頃、多少のいじめにあって1人遊びばかりしていて、そこから見えてくるものに今でも動かされている部分はあります。自分が体験したほかの生物に驚くような経験は、今の自分にも影響を与えています。自分はやっぱり、生き物なんだな、ということが僕の結論でもありますね。

――人という生き物の行く末はどうなるのか、その好奇心そのものがエネルギーなんですね。

ひょっとしたら、僕自身もいざという時には命を奪う側に加担する人間かも知れない。でも人間ってそういうものだよ、と言ってしまうと、そちら側に加担することになってしまう。僕が思う夢としての人間は、地球の一部でしかない人間です。僕たちは、一番偉い、一番強い生き物では決してない。その弱さを多くの人が知っていくということが、もっと人間らしくなるということじゃないかと僕は思っています。そうなってほしいですし、その気持ちを届けていきたいですね。

――日本初演は奇しくも坂本龍一さんの一周忌となっています。公演を楽しみにされている方にメッセージをお願いいたします。

観にいらしてくれた方の中には、「TIME」をご覧になって感じられる何かが必ず棲んでいると思います。「TIME」に通底する何か、触れられる何かを見つけに来ていただきたいと思います。そうしたらきっと、何か楽しい想いをするかもしれないし、ひょっとしたらその逆かもしれませんが、自分が生きていることとは何か、それをはっきりと掴むきっかけになるかもしれません。ぜひ体を足で運んで、観ていただきたいと思います。

インタビュー・文/宮崎新之