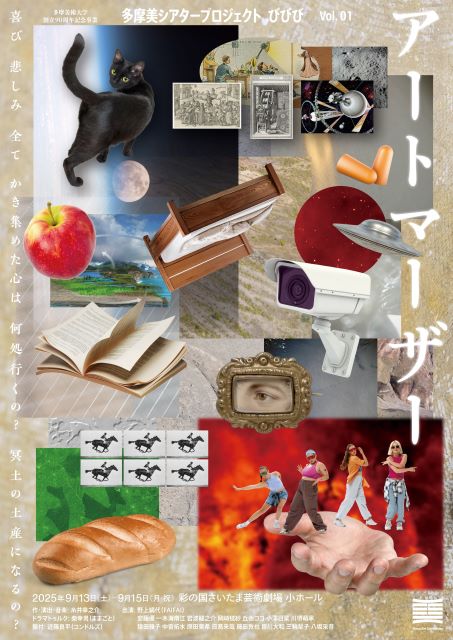

9月13日(土)より彩の国さいたま芸術劇場 小ホールにて、多摩美シアタープロジェクト びびびvol.1『アートマーザー』が開幕する。本企画は、舞台芸術界の第一線で活躍する教員の集う多摩美術大学演劇舞踊デザイン学科が新たに立ち上げたプロジェクト。その最も大きな特徴はアーティストでもある教員と学生がともに一つの舞台創作に臨むことだ。記念すべき第一弾は、昨年惜しまれながらFUKAIPRODUCE羽衣を解散した糸井幸之介が待望の新作を書き下ろし、ままごとの柴幸男がドラマトゥルク、コンドルズの近藤良平が振付で参加。キャストはFAIFAIの野上絹代が主演を務め、オーディションで選出された15名の学生と共演する。また、美術・衣裳・照明のプランナーもコンペティションで選抜された学生が担い、スタッフワークも見どころの一つに。

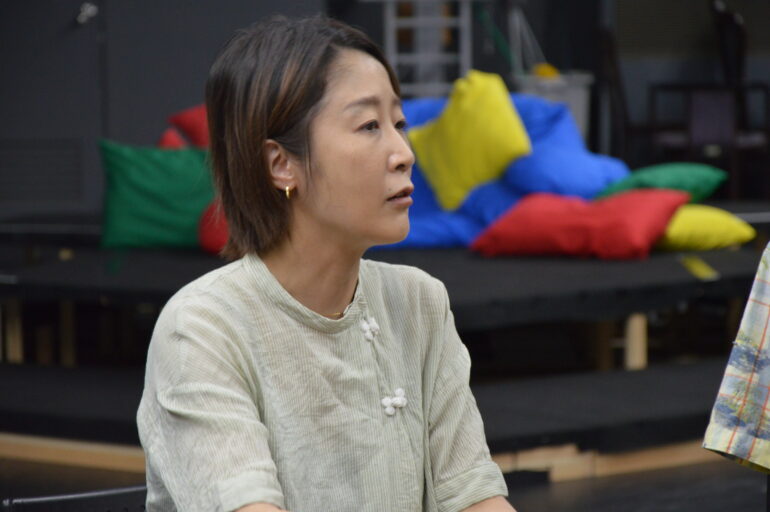

稽古は5月から授業後や休日を活用してスポット的に行われ、夏休みからはいよいよ本格的な稽古が始動。開幕まで1ヶ月を控えた8月中旬、集中稽古1日目。15人の「おはようございます」の第一声にも熱意の滲む稽古場で、教員であり、参加アーティストでもある糸井幸之介、近藤良平、野上絹代の3人に話を聞いた。

1年も4年も、教員も学生もみんな一緒にびびび!

―不思議でどこか懐かしい物語、その感触がそこかしこで立ち上がる素晴らしい稽古風景でした。まず、本企画の成り立ちからお聞かせいただけますか?

野上 演劇舞踊デザイン学科のカリキュラム的なところでお話しすると、この企画は今年立ち上がったばかりの「プロジェクト演習」なんです。元々学科には劇場美術コースと演劇舞踊コースの2コースがあり、それぞれが集大成となる公演に取り組む、という最終目的がありました。「プロジェクト演習」はそれらとはまた別の、コースを横断した取り組みとして新たに立ち上げたもの。カリキュラムの初年度であったこと、かつ今年は多摩美90周年の節目でもあるので、「とにかく何か面白いことをやりたい!」ということで、柴幸男先生も交えた私たち教員陣が深夜にオンライン会議して…(笑)。いろんなアイデアを出し合っていたところ、糸井先生が作・演出・音楽に手を挙げて下さったんです。

糸井 外の劇場を借りて、学生が作・演出を手がける卒業公演もそれはそれで良かったのですが、「今回はまた違った取り組みにしよう」ということで話が進みました。参加メンバーをオーデションで募ったのは、学生とはいってもいろんなモチベーションの方がいますし、「単位のためにやらなきゃいけないもの」になるのは避けたかったからなんですよね。稽古もたくさんやらなきゃいけないので、「やりたい人が自ら手を上げる」という形がいいんじゃないかということでこの形式にしました。

近藤 2コースを横断してメンバーが集まるだけでなく、全学年いるので、その融合もいいんですよ。入学したての1年生もいれば、卒業を控える4年生もいて、ポジションも状況も全然違う人たちが一緒にやっているので、ある意味ではすごく大変(笑)。でも、そのスタンスこそが刺激的で面白いし、通常ではなかなか成立できない形式だと思うんですよね。カリキュラムとはいえ、外小屋で本気で公演をやるっていうのは大変なことなので、「これ、本気でやんないとまずいな」と感じる瞬間が必ずくるはず。それが学生みんなにとっていい経験になると信じています。

―学生と関わる中で皆さんが感じていること、大切にしていることはどんなことでしょうか?

糸井 授業ではいろんなことをやるんですけど、私自身が何か特別なプロフェッショナルだっていう自覚や実感があんまりないというのもあって、その時その時の状況を見て進めている感じですね。演技をすることもあれば、テーマを決めて小さな作品を作ったりすることもあるし、全部委ねてみることもあります。とにかく、色々と私自身も模索しながら一緒にやってみるという感じで…。

近藤 色々やってみるというのはすごく分かります。というのも、役者に向いているのか、演出に向いているのか、はたまた他の何かであるのか…そういうことが、現段階で本人にすら分からない。学生たちがそんな状態であることが多摩美の一つの特徴であったりもするんですよ。何がやりたいかはっきりとわからない。まだ決めかねている。でも、何かをやりたい。そういう人たちにとって、授業や稽古で何かしらのきっかけを感じたり、未来を考えられるような機会になるといいなと思っています。

野上 私が大事にしているのはコミュニケーション。舞台芸術は他人同士が集まって作るもので、どれだけ最小でもお客さんという他人が存在するメディアなんですよね。どう相手に伝えるか、その伝達がお客さんにどう見えているかも含めて、コミュニケーションを大事に授業や稽古に取り組んでいます。3、4年生は必修授業に集団創作と発表があるのですが、やはり様々なディスコミュニケーションが発生するんですよ。そういったことを授業に持ち帰って「次はこういう風に言ってみようか」とフィードバックをする。セコンドじゃないですけど、そんな存在でいたいと思っています。ディスコミュニケーションやハラスメントって時間が迫っている中で生じる気がするから、「そこを丁寧にするためにはどうしよう」っていうことを話し合う。自分も失敗だらけだから、教えずに、一緒に考える。そんな中で、私自身が教わることがありますし、何かしらの問いを促せたらとも思います。

教員だけど、「教えよう」とは思っていない

―お話の端々から、とてもフラットな目線で日々の授業や稽古に取り組まれていることが伝わってきました。

近藤 僕は多摩美以外でも、舞踊のWSなどで「教えること」自体を結構長くやってきたんです。そんな中で思うのは、WSだと対象やコンセプトがあるから、ある程度偏りが出るんですよ。例えば、体育大学のセミナーだったら、「体育寄りの人たちに自分の舞踊の価値観をどう伝えるか」になるし、子どもを対象にした時は「舞踊って面白いんだよ」ということを教えたりする。そういう意味で参加者にまとまりがある。でも、大学は違う。専門的のようでいて、みんながまだどこにも属さず、浮遊している感じなんですよ。

野上 たしかに…。

近藤 そこに対して、「生きているって面白いよね」みたいなことを、舞踊を通じて一緒にやっていく感じなんですよね。「僕の思う舞踊とはこうです」ということは案外1日で伝えられるけど、「生きているって面白いよね」は長期的にやってこそ見えてくるものだと思う。舞踊はいろんなものに繋がっていく。演劇にはもちろん、生活にも、コミュニケーションにも関わっていく。モチベーションにもグラデーションがあるし、若さゆえになかなか全部は伝わらないところもあるんですけど…。でも、そういう途上なところこそが学生の魅力だったりもしますよね。

野上 私も多摩美出身で、パフォーミングアーツを学ぶ学科で育ったんです。これを言うと、恩師には叱られちゃうんですけど、私自身「教えられた」記憶がないんですよ(笑)。とにかく作りなさい、作ったものは批評の対象だから様々な意見を受け止めなさい、それでまた次を作りなさい。そういうことしか言われてこなかったんですよね。でも、「こういうやり方でやりなさい」と教わってないからこそ、自分たちで模索ができた。私の所属するFAIFAIは作品におけるリーダーは作らず、みんなで意見を出し合い、越境し合って、平等な力関係で作品を作っているのですが、そのスタイルに落ち着けたのも、恩師が「こういうやり方でやりなさい」を教えなかったからなんです。だから、初期の作品はあまりに拙く恥ずかしいから、誰も買わないようDVDを1万円で売ったりはしているんですけど…(笑)。

近藤・糸井 あはははは!

野上 でも、お二人も分かると思うのですが、当時は主宰がまず食えるようになって…っていうトップダウン的思想が強かったじゃないですか。そんな中で「それは違うのではないか」と違和感を以て気づけたのも、「こうあるべき」、「こうなりましょう」と教わってないからなんですよね。美術大学に来る子たちは、それぞれが立派な作家で表現者。だから、私も極力教えないようにしています。やってみよう、やって失敗してみよう、そこからなんか考えてみよう。そういうことができるといいなと思いますし、1年ごとに着実に成長していくので、その姿をまぶしく思いながら私も歳を重ねています。

糸井 私は「教える」上で何かを心がけていたり、大切にしているとかが特にないんです。というのも、自分も演劇の大学に行かせてもらったんですけども、すぐ行かなくなって辞めちゃって…。なので、「遅刻したってなんだって来ているだけで偉い」って思うんですよね。あと、シンプルに自分の創作を振り返っても、学生の時の自分の方が今よりも面白いものを作っていたような気がしないこともないし…(笑)。野上さんも仰ったように、明確に正しいものがあるわけじゃないから、「教えること」は何もないんですよね。とにかく学生の邪魔をしないように、なるべく演劇を嫌いにならないように。そういうことはちょっと心がけているかもしれないですけど。

あの“妙な”世界観を、この座組みならではの形で

―「教えないこと」によって「教わっていること」がある。そんなことを考えさせられるお話ですね。ここからは作品の内容についても伺えたらと思います。稽古を拝見した限り糸井ワールド健在、いやむしろ大炸裂で、思わずその邂逅にうるっとしてしまったのですが、物語の着想はどんなところから生まれたのでしょう?

糸井 私事ですけど、劇団が無くなっちゃってからは、自分が今後どんな作品を作るかも、そもそも創作活動自体をするのかも迷っていたんですよね。でも、何も作らなかったら、多摩美で教員をやっているのも変な話だぞ、と思ったりもして…。そんな中で学生たちがいて、野上さんも出演してくれると聞いた時に、学生と教員の関係や「芸術の大学で作品を作る」という実際の形や仕組みを物語に投影できるのではないか、と思ったんです。そうして色々考えて、行き着いたのが『アートマーザー』でした。柴幸男さんがドラマトゥルクで入ってくれているので、台本を書き始める前段階から定期的に話し、そして、励ましてもらいながら進められました。あと、同時期にサブスクで『ゴッドファーザー』にハマっていたことも影響しているかも(笑)。

―と聞くにつけては、そのアートマーザー役を野上さんが演じると。

野上 まさにそうです。最初「ゴットファーザーみたいな感じで」って聞いた時はびっくりしましたね。自分にはゴッドファーザー味がないものですから「威厳をちょっと注入しないと!」と(笑)。でも、奇しくも私の父が亡くなったのがアートマーザーと同じ70歳で、現在は母が70歳になったんですね。なので、70歳の、命が燃え尽きようとしている1人の人間を演じるっていうのは、自分の中でも特別な体験になりそうだなっていう風にも思っていて…。今は台本を読んで、糸井さんのイメージに近づけるように頑張っていますが、もう少し稽古を重ねたら、学生たち演じる子どもたちへの愛情を表現できるかなって。後世へ託すような演じ方ができたらいいなと思っています。

近藤 僕は糸井さんとは初めてだけど、なんて言うのかな、やっぱりどこであっても糸井節を発揮してくれるので、みんながその糸井節にハマって、どんどんテンポに巻き込まれていく様子が見ていてすごく楽しいんですよ。セリフにも音楽やリズムが散りばめられているから、身体も独特に心地よくなっていく。学生たちもこの世界を面白がることを少しずつ発揮し始めてきたように思います。もちろん、僕もこの独特の世界を面白がって振り付けしたい。糸井さん、野上さん、柴さん、僕という教員陣が一緒に作品を作ること自体も初めてなので、そこも楽しみですよね。

野上 最初のオンライン会議で「糸井さんの作品で行こう」ってなった時に、良平さんが「たくらみとして最高な形だね」って言ったのがすごく印象に残っています。「うんうん私たちの悪巧みとしてもね」なんてみんなで頷いて笑いながら(笑)。

近藤 「僕、やります」って糸井さんが手を挙げてくれたの、嬉しかったですよね。あの瞬間ぐっと温度が上がったのを感じて。

糸井 「カリキュラム第一弾の早いうちに」って思ったんです。「皆さんのやる気と協力体制が万全なうちに!」という気持ちで…(笑)。自分のキャラクターや性格もあるんでしょうけど、毎年そんなに学生とも親しくなれずに1年が終わっていくんです。その度に「ああ、もう少しこの人たちと仲良くなれたかも」って思う。その繰り返しなんですよね。私のような性質の人間がそれを打破するには、何度授業をするよりも、思い切って一度一緒に作品を作るとか、そういうことを通じて接した方がいい。そう思ったんです。だから、この機会にと思い切って手を挙げました。

―新作の書き下ろしの決め手にまつわる、赤裸々で素敵なエピソードです。実際稽古が始動してからは、学生のみなさんの様子を見てどんなことを感じられましたか?

糸井 お若いというのもありますけど、覚えるのも、要領を得るのも色々なことが早いですね。その一方で、稽古を5月から始めていることもあり、辛抱強くやらなきゃいけないことも多かったです。でも、学生の公演とはいえ、「勢いのある若者の力を集めただけ」ではない、そんなことでは済まない作品をやりたい。だからこそ、モヤっとしながらも辛抱強くやってきた前期の稽古がここからの佳境に結びついていくはずだし、実際に熱さと辛抱の両方がある、いい雰囲気の稽古場だと思っています。

野上 私から学生への関わり方はほとんど変わっていないのですが、学生にとっての私の印象は結構変わったんじゃないかなと思います。私がボロボロになりながら必死にやっている姿を見て、「ああ、あいつも教員って言っているけど自分たちと変わらないな」って思っているんじゃないかな(笑)。でも、そんな風に思ってもらえていたら、本当にいいなって、いちプレイヤーとして思うんです。どこまで行ってもやっぱり細かい努力をし続けるっていうことは変わらないし、そういうことを傷だらけの背中で示していけたら…。

近藤 歌も歌うし、動くし、結構難しい大変な作品だと思うんです。不思議な要求も沢山あるのですが、学生たちが正解がわからないままやっている無頓着さが面白くて、下手なのか上手いのかわからないところから、だんだん「ものにしよう」としている感じが見えてくるんですよね。みんなで右往左往しながらちょっとずつ変わっていっている感じがすごくいい。あと、これだけイメージができる場所で稽古ができるって、僕たち世代からしたら、ちょっとずるいぐらいいい話ですよね。普通はもっと小さい稽古場で、美術も出ハケも勝手なイメージで進めていくしかないから。本番の劇場を想定してできる、この学生ならではの環境を活かして、豊かにイメージしながら稽古に臨んでほしいですね。

野上 いや本当に贅沢ですよね。私たちも何度稽古場を追い出されたことか…!

近藤 そうそう。区民センターに荷物を置いていくなんてこともできないしね(笑)

―私も稽古場に入った瞬間に美術の雰囲気や劇場で立ち上がる風景がイメージされ、とても高揚しました。今日は衣裳合わせも進行し、ここからラストスパートの後、いよいよ開幕です。最後にそれぞれが思う見どころをお聞かせ下さい。

糸井 学生と一緒に作る上ではもちろん気を付けることはありますが、基本的にはこれまでと変わらず舞台を作っています。「学生が出ている大学の演劇学科の公演」っていうものからイメージされるような、分かりやすくキラキラとした感じの公演にはなっていなくて、いい意味で、妙な感じのキラキラに仕上がったと思います。学生たちも変な人たちばっかりですし、「大学の企画だから」と安心して見にくると戸惑うと思うので、妙なキラキラを楽しむ気持ちでお越し下さい。

近藤 うんうん。やっぱこの妙な感じがいいよね。人って妙なことが好きだし、僕も好きだし、学生と教員の共作ということも含めて「妙なことが起きている」っていうことを是非目撃してほしいです。個人的には、彩の国さいたま芸術劇場という劇場でやることも面白がってもらえたら。来月にはピナ・バウシュの作品も上演される、その同じ場所でこの公演が並んでやっていること自体がすごく面白い! そういう意味でも是非、騙されて観に来ていただけたら…。

野上 一見すると、劇中劇が多かったり、脈絡がないシーンが出てきたり、そしてまた元に戻ったりするのですが、総じて観ると、命や生物、宇宙や地球といった、誰しもに腑に落ちるようなところがぎゅっと詰まっている作品です。だからこそ、物事の順序で観るのではなく、全てを1回受け止めていただいて、みなさんそれぞれが思うところを大切にしてもらえたら…。衣裳・美術・照明などのプランナーも学生陣。これだけすごいプランを立てて実行している、ということも含めてどうか全てを見届けてもらえたらと思います。

インタビュー・文/丘田ミイ子