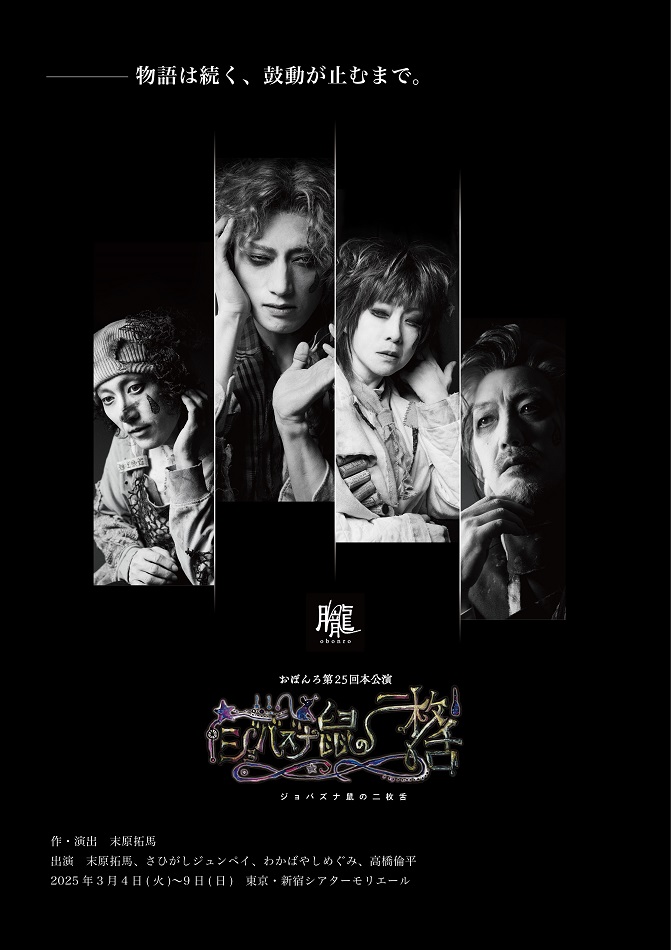

3月4日(火)より新宿シアターモリエールにて、おぼんろ第25回公演『ジョバズナ鼠の二枚舌』が開幕する。旗揚げから18年、路上での一人芝居に始まり、廃工場やギャラリーでの上演、そして、講談社とホリプロインターナショナル、ローソンエンタテインメントとのタッグ作とこれまでも絶えず進化を続けてきたおぼんろ。本作は、そんな数々の話題作の作・演出を手がけてきた末原拓馬がさらなる進化と原点回帰の双方を両立させるべく書き下ろした新作である。キャストは末原のほか、さひがしジュンペイ、わかばやしめぐみ、高橋倫平。劇団員のみでの創作もまた本作の欠かせぬ特徴ではないだろうか。

物語の舞台は、とある研究所。実験体として消費される鼠たちの日々に焦点を当て、その存在と生命の行方を追う。死生観をテーマに紡ぐ新たな物語、その着想と展望、劇団員とだからこそできること…。おぼんろのこれまでとこれから、そして今まさに始まろうとしている物語の片鱗が点在するアトリエで末原拓馬に話を聞いた。

物語の中と外、その双方の生と死を見つめて

――劇団員四人のみでの新作の上演です。その着想と経緯からお聞かせください。

7年程前かな、新宿の街で路地裏を走る鼠を見て、ふとこの物語の始まりが思い浮かびました。主人公は研究所で生体実験を受けている鼠たち。死ななかった者だけが実験成功サンプルとなる世界で彼らは自らの命の役割や意義に思いを馳せます。そんなある日、研究所が閉鎖され…。行き場を失い、戦乱への街へと逃げ出した鼠たちがどんな運命を辿るのか。その魂の行方を追う物語です。過去の他の企画でも何度かこの物語を提案したことはあったのですが、様々な理由で上演には至らなかったんです。そういった意味でも思い入れのある作品ですし、時を経てようやく物語が動き出す喜びも感じています。

――いざ物語を書き進めてみて感じたことや新たな気づきはありましたか?

「鼓動」というものがこの物語に通底する一つのキーワードになっていると思います。聞くところによると、全ての哺乳類において生涯の鼓動数、つまり心拍の回数は同じと決まっていて、大きなものほど寿命が長く、1回の鼓動も長いという学説があるそうなんです。あっという間にその回数を使い切ってしまう鼠たちは、数限りある鼓動を何のために打ち鳴らすのか。ともすれば、使い切る前に死んでしまうかもしれない中で自分たちの命の意味をどう捉えるのか。その音をどう表現するのかも含めて、生き様でありながら、同時に死に様とも呼べるようなこの物語を描けたらと思っています。

――死生観が一つのテーマとなっているのですね。

ここ数年で父や仲間の死を通じて、生と死についてより考えを巡らせるようになりました。バタバタと父とつくったサントラが結局父と一緒につくることのできた数曲のうちの一曲になり、後々こんなに大事なものになるんだなとか…。おぼんろの写真を撮ってくれていた大切な仲間の訃報が届いて、一緒にこんなに素敵なものを作ったんだなって、こだわり抜いたパンフレットを眺めたりもして…。僕は「父は死んで音になったのだ」と思っているし、一緒につくったものは骨なんかよりもずっと大事なものなんじゃないかなって、一本一本のかけがえのなさをすごく痛感しているんですよね。とくに演劇は流れていくものだから、今回もそういう作品にしたい。ポジティブな意味で、それこそ遺作になるかもしれない、なってもいいという思いで、全員が納得できる形でこの物語を立ち上げたいと思います。

“子ども時代のコスプレ”にはしたくない

――大切なお話をありがとうございます。末原さんにとっても、劇団にとってもまた一つ重要な作品になりそうですが、劇団員のみでのクリエーションというところも大きな特徴ですよね。

そうですね。路上芝居時代が第一章、廃工場やギャラリーでの上演が第二章、そして、大きな会社と組んで世界に進出した第三章。そう定義するとしたら、本作は原点回帰であり、同時におぼんろの第四章でもあるのかもしれません。だからこそ、単なる原点回帰にはしたくない、という思いもあるんですよね。これまで、かたときも進化を止めないつもりで歩んできたから「昔の方が良かったね」という風にはなりたくないというか。「お前は子どもの頃可愛かったんだよ」っていつまでも言われる感覚に近いんですけど、そういう回帰にはしたくないと思っています。

――なるほど。あくまで進化でありながらの原点回帰なのですね。

元々はシアターコクーンを目指していたけど、小さいところしかできないから「じゃあお客さんの視界を360度を回れるような会場を借りよう」とか「美術が立て込めないからこんな前説にしてみよう」とか、その都度工夫を重ねてきたんですよね。このアトリエにある布とかもそうで、テントの幕がないから「いらないものを送って下さい」と募って、届いたものを縫い合わせたんです。そんな風に、“何もないからやむをえずやってきたこと”がいつのまにか自分たちのトレードマークになっていた。今回は劇団員のみということもあって、そういうところにあえて戻るような側面もあるんです。だからこそ、ただの子ども時代のコスプレやセルフコピーの劣化版にはならないようにしたい。大手と組んだ第三章で得たものはすごく大きかったし、これまでの歩みと今がしっかりと繋がった感触もありました。演出として一枚絵を作る力も劇団員の芝居の技巧も信じられないほど上がったので、それらの時間と経験をしっかり反映させたいと思います。

四人だからこそ辿り着ける、超越した風景を

――ともに歩んできた劇団員四人だからこそできること、描ける新たな景色もあるのではないでしょうか?

機能的な話になってしまうのですが、僕たちは旅公演が大好きで、「いつでもできる形にして世界中を飛び回りたい」という気持ちがあるんです。そういう作品は劇団員とだからこそ作れるものだと思いますね。あと、仕事として呼んでいただく劇団外の作品では限られた稽古時間と制約の中で効率的に進めることが腕の見せ所である部分も多く、カンパニー内での感情のやりとりを割愛したり、試行錯誤をなるべく少なく、最短距離で完成に向かうことを求められることが多いのです。でも、今回は久しぶりにそうではない時間も過ごしたいですね。僕自身も指揮者ではなく、フォアードに戻るようなイメージがあります。稽古場に集まってしばらく雑談があるだとか、思い入れの強さから時には意見がぶつかったりすることもあるかもしれないけれど、そういう四人だからこそ出し合える互いの人間臭さや、一見非効率に見えることもあえて信じて取り組んでいきたいと思っています。

――さひがしさん、わかばやしさん、高橋さんのコメントからも本作にかける思いの深さが伝わってきました。ともに過ごした歴史が強みとなりそうな公演です。

そうですね。10年以上一緒にやっていると、もう誰が上手いとかそういう次元の話じゃなくなってくるんですよ。例えば、目が合っただけで互いの気持ちが感じ取れたり、劇団員のみが共通して持っている身体性みたいなものがあったりする。逆も然りで、互いを知りすぎて、今更フレッシュな恋人役とかはちょっと難しいという側面もあったりはするんですけど…(笑)。でも、こと友情や絆にまつわる空気感に関しては、どこにも負けない、超越したものを出せる自信がある。そういう稽古期間だけではのせられないもの、おぼんろという場で10年以上をともに歩んできたからこそ出せる深みと厚みを感じてもらえる公演になると思います。

――最後に、本作を通じて目指したいおぼんろの展望をお聞かせください。

これはいつも言っていることですが、花火大会の主役は花火じゃなく、人なんですよね。自分と恋人、親と子、友達同士…誰と見るかはそれぞれだけど、そんな風にともに眺める人々こそが主役であるのと同じように、おぼんろの公演も参加するみなさんが主役です。そういう場でありたい。たまに現れる移動サーカスのように、あそこに行くと同じ人たちがいて、「久しぶり」、「はじめまして」と声を交わせるような場所。10年以上も経つと、みんなの生活も変わっていくだろうし、お子さんが生まれたり、病気をなさったりいろんなことがあるかもしれない。その一方で10代の子が初めて観に来てくれるということもある。そういう全部が混ざり合える、やさしい場所でありたいですね。語り部の僕たちは、進化しながらも魂は変わらずにそこにいるので、是非気軽に会いにきていただけたらと思います。

インタビュー&文/丘田ミイ子

Photo/篠塚よう子