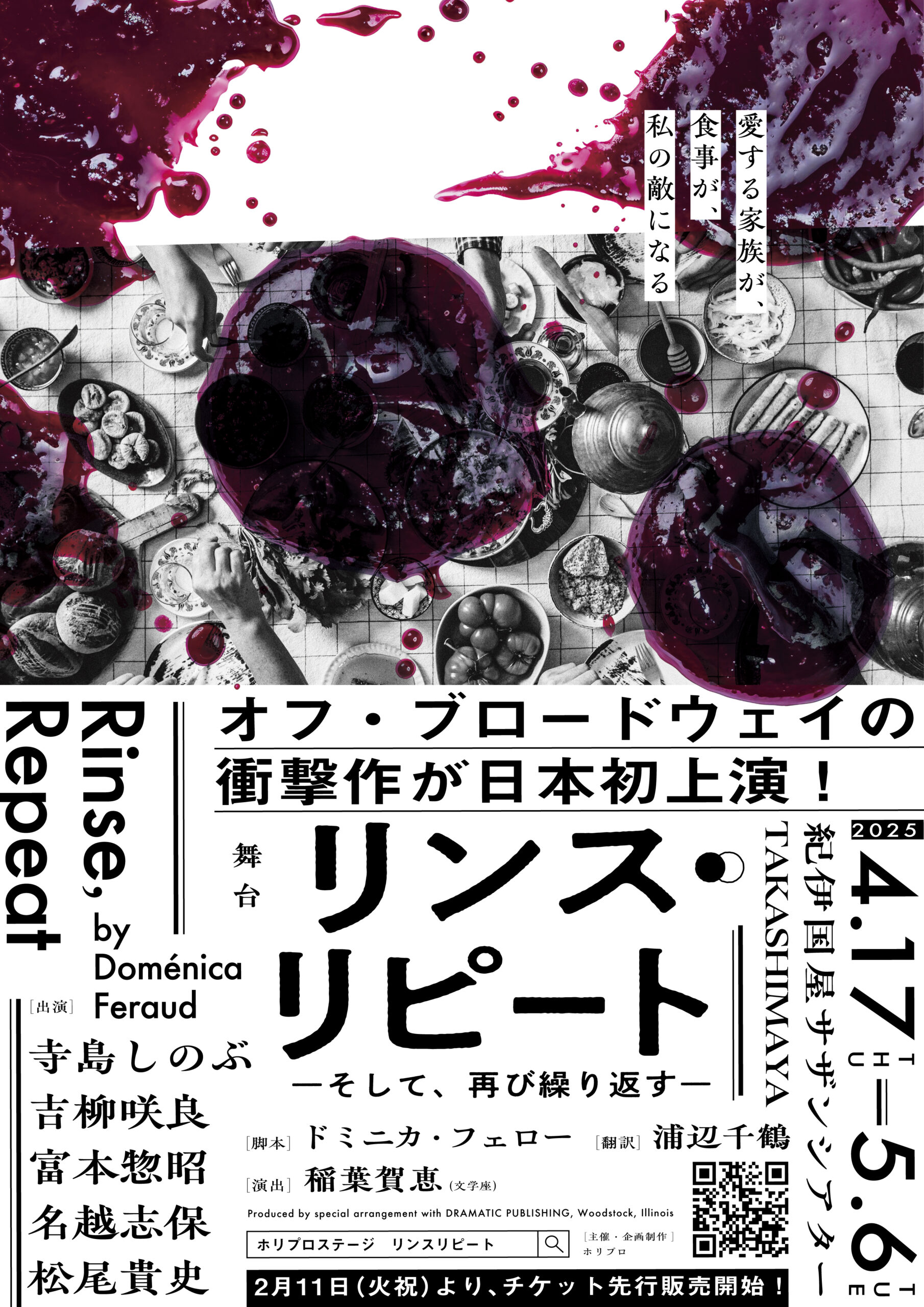

2019年にオフ・ブロードウェイで上演され話題を呼んだ舞台『リンス・リピート ―そして、再び繰り返す―』。娘が摂食障害になったことで顕になる家族の問題が描かれる。現代社会を映し出すようなこの作品の日本初上演を演出するのは、文学座の演出家・稲葉賀恵。劇団外でも活躍し、第30回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞した気鋭が、この作品の面白さを紐解く。

──最初に戯曲を読まれたときに感じられたことから教えてください。

最初はこれを書かれたドミニカ・フェローさんのことを知らずに一読したんですけど、まず感じたのは、いい意味で生々しい筆跡だなということでした。その後、ご本人のことを調べてみると、これが初めて書いた戯曲であり、自分の実人生をほぼ投影していて、オフ・ブロードウェイで上演されたときは彼女自身がレイチェルを演じたということがわかって、なるほどなと合点がいきました。このレイチェルの家族の関係性を描くことは、母親が移民であることも含め、日本ではある種の難しさがあるだろうなとは感じましたが、日本的に感じるところもありました。

──日本的とは、どういうところで感じられたのでしょう。

ここで描かれているのは、摂食障害の治療施設に入院していたレイチェルが家に戻った3日間のお話なんですが、噴出している問題はこれまでの長い時間で蓄積されてきたことだと思うんです。これまでも言えたはずなのに言わずにきて、隠されてきたことなんです。その塗り固められたものの下にドロドロしたものがあるという感覚が、日本的に感じるところでもありました。ただ、日本のお芝居は最後まで本音を言わなかったりするので、そのドロドロした本音をこの3日間でどんどん出していくところはやはり海外っぽいんですけど(笑)。

──この物語の場合は、その塗り固めて隠していたものが、レイチェルの摂食障害をきっかけに現れたということなんですね。この病気を描くことについてはどう思われていますか。

摂食障害についてはまだまだ調べることがあるのですが、摂食障害に限らず、食べ物にまつわることというのは直接的に生命・身体に関わることですよね。食べなければ死ぬ。だから食べなければいけない。でも、食べてはいけないと思ってしまう。食べるという行為についてそれだけを執拗に考えてしまうというのは、すごく怖いことだなと思うんです。しかも、体重を測るシーンもありますが、すべて数値化していくわけです。この食べ物は何グラムであるとか、体重が何グラム増えたから食べるのをやめようとか。それって、これがおいしい、これが食べたい、これが好き、これが嫌いっていう、生命の根源的な欲求みたいなところから、最も遠い行為で。でも、そこに陥る感覚は私は僅かながら共感できる。「分かる」と簡単に言ってはいけないと思いますが、若いときは特に誰しもがそこに陥ってしまうことはあって、決してレイチェルが特殊ではないんですよね。だから、レイチェルが弱い人間に見えないほうがいいなと思っています。とても生命力のある、エネルギーのある女性だからこそこうなる。世界に対して前向きだからこそ後ろ向きになる。最初から死にたいと思っているわけではなくて、生きたいと思っているからこそ死んでしまいたいと思うことだってあるということと、すごく似ている感じがしているんです。

──そのレイチェルを演じられるのが、吉柳咲良さん。ミュージカル『ピーター・パン』『ロミオ&ジュリエット』、ドラマ「ブギウギ」「光る君へ」「御上先生」などに出演されている注目の俳優のおひとりです。

吉柳さんとは今回初めてお会いしました。『ロミオ&ジュリエット』は知り合いが出演していたので映像で観ていて、すごく目の力の強い人がいるなと思っていました。実際にお目にかかったら本当に目が印象的で。持っているものの激しさとか意志の強さを感じました。でも、それと同時に、ガラスみたいなセンシティブな面や柔らかい部分も、心の中に同居していることがなんとなく感じられて。この作品の感覚に合っている方だなと、とてもうれしくなりました。

──レイチェルを取り囲む人々についてもお聞きできたらと思います。まずは母親のジョーン。寺島しのぶさんが演じられます。

この家族の物語は、母親のジョーンから始まっているのではないかなと私は思っているんです。その母親を寺島しのぶさんに演じていただけることで、非常に強度が増すなと感じています。ジョーンは、移民であること、移民の女性が社会に進出することが今はブランディングになっていて、ちょっとマスコット的に取り扱われる中で仕事に邁進していること、そういったある種の負の遺産を背負っている女性なんです。だからこそ強くありたいと思う反面、家族であっても自分がどう見られているかということに過敏になるし、家族のことを厳しく精査してしまう。特に自分の産んだ子にはこの負の遺産を背負わせたくないと。その意味では、この家がジョーンの胎内のような感じがして。そこから演出のプランを考えていっているんです。

──その演出プランはぜひ後ほどお聞きしたいと思いますが、先に登場人物のことをお話いただくと、続いて、父親のピーターを松尾貴史さんが演じられます。

ピーターって、見方によってはとてもマッチョイズムの高い嫌味な一面が際立って見えてしまいがちな存在なんです。でも、初めてお目にかかった松尾さんがとてもチャーミングで優しくて素敵な方だったので。いろんなことを慮ったがゆえにこじれてしまったという感じが、松尾さんの柔らかさにマッチして、愛せる人になるんじゃないかなという発見がありました。

──それから、弟のブロディを演じられるのが富本惣昭さん。

ブロディはブロディで背負っているものがあって、自分の中に抱えているものはすごくあるんだけれども、その上でどこか家族を達観して見ているようなところがあって。そこが面白くて、ホッとできる存在でもあるんです。富本さんは前にお会いしたときに素直な人だなという印象があったので、ブロディのそんな部分を直感的に捉えて動物的な感じで演じてくださる気がします。ユニークな役になるのではないかなと、楽しみにしています。

──そして、治療施設のセラピストのブレンダを文学座の名越志保さんが演じられます。

ブレンダが登場するのは、序盤は家に戻っているレイチェルの夢の中がほとんどなんです。なので、ブレンダの登場シーンはちょっと遊べるなと(笑)、自分でも作るのが楽しみなんですけど。神出鬼没な感じで出てきて引っかき回して、それでいて、レイチェルにとっては実は唯一本音が吐ける信頼すべき存在でもあるから、とてつもないパワフルさのある劇団の先輩・名越さんに頼りたいという気持ちになりました。名越さんのお芝居への執念と目の付けどころが私はとても好きなんです。

──それぞれの持ち味を活かした、いいバランスの家族になりそうですね。

それぞれ出自も違いますし、自立していらっしゃる方々な気がして、楽しみです。

──演出プランについては、上演へのコメントで、「この世界にあなたはいていいのだ。そんな物語になると思っています」ともおっしゃっていました。どういうところを目指したいか、もう少しお話いただけるでしょうか。

先ほど“母の胎内”というお話をしましたが、誰もが母から生まれ母や父の影響を受けています。特に私自身は、自分と向き合うときに、両親やさらにその前から受け継いでしまったものを考えることが多くて、だからなおさら、この戯曲も、摂食障害はもとより、母・娘の関係性に注目します。母のジョーンは、自分が望んだように娘が生きられないのは、そして彼女が摂食障害になってしまったのは、自分が母親だからじゃないかと思っています。娘は母の希望に応えるべくと同じ弁護士の道を目指すことが自分の宿命だと思っている。でも、一番のハイライトはレイチェルが本当は「詩を書きたいと思っていること」。この戯曲を一読した時にこの描写が私は一番好きでした。その詩を初めて母が読んだ時、自分の知り得ぬ娘の姿を初めて見た母こそが、少し救われるような気がしたんです。自分はこの世界にいてもいいと思えるのではないのかなと。この家族で一番救われるべきなのはお母さんで、「私は私のままでいい」と彼女が気付ける。そこにたどり着きたいなと思っています。

──稲葉さんは海外の戯曲を演出されることが多いですが、そのとき、どういうことを心がけておられますか。

日本のお芝居でもそうなんですけど、特に海外の戯曲をなぜ今日本人で演じるのかということを考え尽くすときに思うことがあって。それは、キャラクターや気持ちを再現するのではなく、そのときどういう行動を起こすか、どう振る舞うかをその場で生成することがすべてだということなんです。そうすることで、遠い別の国の話ではなく、本当にその場で起こっていることのように感じられる。もっと言えば、語弊があるかもしれませんが、喋っていることにはさほど意味がなくて、相手とどう関わっているかに意味があると思うんです。だから、セリフを血肉化して、頭で考えなくても身体が喋っているように持っていくことが必要ですし、そのためには絶対に稽古の時間が必要で。特に今回は、家族同士の距離感が繊細なので、作っていくのは大変だと思うんですけど、だからこそ面白いと思っています。

──このキャストだから、この作品だから、ここまで挑戦してみたいと思われていることはありますか。

まず、劇団のように同じ釜の飯を食ってきたというところではない人たちが集まっていて、色合いが広がることが強みになると思うので。それぞれの俳優さんが培ってきた人生のいろいろを私自身がどう楽しんでどうドライブさせられるか。この人たちだとこうなるよねという安全域にとどまらず、「まさか!」と思うような色合いを出せればいいなというのがひとつです。それと、ビジュアル的にも意表を突くものにしたいと思っていて。あらすじから想像されるものとはちょっと別の切り口考えていて、自分の中ではかなり挑戦的だと思っているので(笑)、ご期待いただければと思います。

取材・文:大内弓子