東アジア北西に位置する、モンゴル国。7月に天皇皇后両陛下が国賓として訪れ、スポーツの祭典「ナーダム」を観戦されたことも記憶に新しいこの国からこの秋、世界的に話題のエンタテインメントが、初来日を果たします。

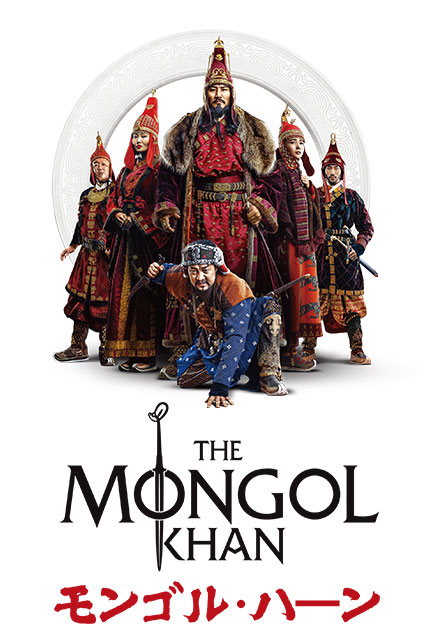

演目は『モンゴル・ハーン』。バブー・ルハグヴァスレンの戯曲『印章のない国家』(1998年)をスペクタクルに昇華させたもので、2022年にモンゴルの首都ウランバートルで開幕するなり、大ヒット。何度も公演が延長され、最終的には10万5千人が鑑賞しました。翌年のロンドン公演も4万2千人、さらに昨年のシンガポール公演も3万人を動員し、今秋の日本公演の後には、NY公演も計画されているといいます。

いったい本作の何が、モンゴルにとどまらず、多くの人々を魅了するのでしょうか。ウランバートルで行われた凱旋公演の観劇レポートを通して、本作の人気の理由に迫ります!

最新テクノロジーと身体表現を駆使して描く、圧巻の歴史ロマン

モンゴルは、日本の四倍もの面積に対して、人口は約350万人(2023年)の世界で最も人口密度の低い国ですが、その半数近くが首都ウランバートルに住み、中心部では常に渋滞が発生しています。そんなウランバートルの一角にあるのが、1931年創設の老舗劇場、国立アカデミックドラマシアター(National Academic Drama Theatre)。TVドラマ『VIVANT』で“バルカ銀行”として登場したことでも知られる、赤い外壁が目印の劇場です。

一歩中に足を踏み入れると、そこはまさに『モンゴル・ハーン』の世界。劇画家でもある本作の演出家、ヒーロー・バートルによる迫力のイラストが展示され、スタイリッシュなフォト・スポットでは若者から高齢層まで、幅広い層の男女が記念撮影を楽しんでいます。

中でも目につくのが、お洒落な装いの20~30代カップル。昼夜の寒暖差の激しいウランバートルですが、背中が大胆にあいたドレス姿の女性も見受けられます。筆者の観た1階センターブロック席は日本円換算で8000円程度でしたが、平均月収が10万6千円程度(2024年)の現地では、決して気軽に出せる金額ではないでしょう。かつて韓国では『オペラ座の怪人』の上陸によって、ミュージカル鑑賞が一種の“ステイタス・シンボル”化したと言われますが、本作はそれと同じような現象をモンゴルで起こしているのかもしれません。

さて、この日は定刻の19時から10分遅れで開演。(前述の通りウランバートルでは交通渋滞が半端ないため、開演時間までにたどり着けない人が多い場合は、彼らを待って開演するのだそう。)まずはTVドラマ『VIVANT』の冒頭でも印象的に使われた、こぶしをきかせた女性の歌声が場内に響き渡り、そこに男性のナレーションが、重々しく重なります。

物語の舞台は、いにしえの帝国。(本作はフィクションですが、紀元前3世紀から紀元1世紀後半まで、モンゴル高原で勢力を持っていた遊牧民族“匈奴=フンヌ”がモデルとなっています。ちなみに日本でもよく知られるチンギス・ハーンがモンゴルを統一し、ユーラシア大陸を横断する大帝国の礎を築いたのは13世紀。)

宰相、シャーマン(祈祷師)、ハーン(王)…。重要人物が姿を見せる度、オドバヤル・バトグトフによる音楽はがらりと趣を変え、民衆のフォーメーションも刻々と変化します。振付の99%はモンゴルの民俗舞踊から抽出し、アレンジしたものだそう。鳥の羽ばたきや旋回などを思わせる、プリミティブな動きが特徴的です。

とりわけ、ステージの端から端までを埋め尽くした彼らが、疾走感あふれる曲に乗り、いっせいに“乗馬”を模した動きを見せるくだりは壮観。かつてアイリッシュ・ダンスとケルト文化を一躍世界に知らしめた『リバーダンス』に匹敵する、伝統文化の底知れぬパワーに圧倒されます。

もっとも、本作は『リバーダンス』とは異なり、基本はストレート・プレイ。宴もたけなわというところで音楽はボリュームを下げ、モンゴル相撲に興じる民衆を背に、ハーンが苦悩を語る芝居をじっくりと見せていきます。

1921年の清からの独立以来、ロシア演劇の影響を受けてきた現代モンゴル演劇。その主流であるリアリズムを基本としながらも、本作ではギリシャ悲劇や、歌舞伎の時代物のようなたっぷりとしたせりふ回しも多用され、スケール感豊かな劇世界が構築されています。

全身ボディスーツの女性ダンサーたちが艶めかしい音楽に乗って披露するモンゴルのお家芸“コントーション(身体の柔軟性を見せる曲芸)”や、罪悪感と喪失感を表すシーンを彩るラップ風のユニークな音楽、天の怒りが表現される2幕序盤にはニック・バーンズ(『ライフ・オブ・パイ』)が手掛けた匈奴のシンボル、ドラゴンのパペットが登場。

登場人物の心情を大勢のダンサーを使って拡大表現する手法について、演出のバートルは“モンゴル人は〈言葉〉より〈行動〉で自分を表現する傾向があるので、キャラクターの感情を目に見える形で表現したかった”と語っていますが、結果的に、動きの美しさや興味深さにとどまらず、(国を問わず)誰が見てもその人物の心情が分かりやすく伝わるという効果が生まれ、本作の普遍的な人気の理由の一つとなっています。

物語は衝撃の連続。『マクベス』『タイタス・アンドロニカス』『ハムレット』さながらの、血で血を洗う展開を見せますが、これらのシェイクスピア劇と大きく異なるのが、主人公(ハーン)の原動力となっているのが“治世者としての責任感”である点。国を治める者は、どう生きるべきなのか。原作の劇作家ルハグヴァスレンは、当時のモンゴルの在り様を思いながらこの作品を書いたそうですが、2022年の新演出にあたり、演出家はコロナ禍を経た世界に対して、“人間は利己的ではなく、利他的に生きるべきではないのか”というメッセージをこめたと言います。

終盤にはダイナミックな合戦シーンもあり、最後までスペクタクルとしての見応えは持続。この日の客席は集中して舞台に見入っていましたが、カーテンコールでハーン役のエルデネビレグ・ガンボルドが現れるなり、場内には割れるような拍手が。そして舞台袖から馬頭琴とトプショール(二弦の楽器)の奏者が現れ、生演奏を始めると、熱狂は最高潮に達しました。

スペクタクルとしても、演劇としても見ごたえのある――そして何より、悠久の時を超えて鮮やかに現れる王国のドラマを通して、モンゴルの魅力に開眼できる作品です。

文/松島まり乃

撮影/阿久津知宏