東アジア北西に位置する、モンゴル国。7月に天皇皇后両陛下が国賓として訪れ、スポーツの祭典「ナーダム」を観戦されたことも記憶に新しいこの国からこの秋、世界的に話題のエンタテインメントが、初来日を果たします。

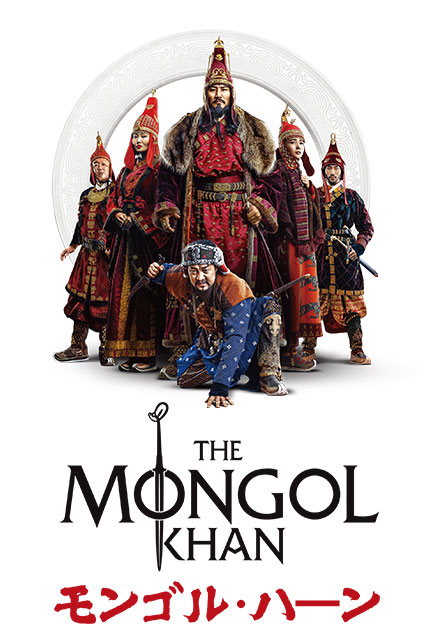

演目は『モンゴル・ハーン』。バブー・ルハグヴァスレンの戯曲『印章のない国家』(1998年)をスペクタクルに昇華させたもので、2022年にモンゴルの首都ウランバートルで開幕するなり、大ヒット。何度も公演が延長され、最終的には10万5千人が鑑賞しました。翌年のロンドン公演も4万2千人、さらに昨年のシンガポール公演も3万人を動員し、今秋の日本公演の後には、NY公演も計画されているといいます。

いったい本作の何が、モンゴルにとどまらず、多くの人々を魅了するのでしょうか。ウランバートルで行われたヒーロー・バートル(製作・演出)へのインタビューを通して、本作の人気の理由に迫ります!

きっかけは、渋谷のスクランブル交差点で受けた衝撃

「本作はモンゴルの著名な作家、ルハグヴァスレンが書いた戯曲(原題『印章の無い国家』)です。フィクションでありながら、モンゴルの起源であるフンヌ(匈奴)の歴史、伝説、文化をたっぷり内包した物語で、1998年に初演。その後も一度再演され、上演の度に高い評価を受けてきました。

13年前、私はこの作家と、TV番組のクリエイターとしてご一緒しました。『モンゴルの100人』という、各分野で功績をなした人々の生涯を紹介するシリーズです。その中の一回は、白鵬さんが主人公。取材のために日本を訪れた際、渋谷に行った僕らは、ハチ公のことを知り、(一頭の犬の行動を語り継ぐ)日本人の精神性に感銘を受けましたが、それに加えてスクランブル交差点を目の当たりにし、その人波に非常に衝撃を受けました。

この世界にはなんとたくさんの人々が、同じ時間を生きているのだろう。そう痛感した私たちは、人生とは何だろうと語り合いました。そして僕らはどう生きるべきか、ということも。その中で、『印章のない国家』を新たな形で上演してみるのはどうだろう、という話が持ち上がったのです。ですので、この『モンゴル・ハーン』はある意味、日本生まれと言っても過言ではありません(笑)」

『モンゴル・ハーン』が世界に発信するメッセージとは

「なぜ今、この物語なのか。一つ参考になると思うのが、この世界が数年前に経験したコロナ禍です。この災いは私たち人間が、“自分さえよければいい”ではなく、互いを尊重し、協調しながら生きるべきだと考え直す機会になったと思います。社会の発展とは何でしょうか。愛とは何でしょうか。そういったことを深く考えなければならない時期が来たのではないでしょうか。

人間はこれまでさまざまな愚行を行って来ましたが、これからはどう生きるべきなのか。私の理解では、日本人は他者を気遣う気質を持つ民族です。本作のメッセージは、日本の方々にもきっと届くのではないかと思っています」

『モンゴル・ハーン』をスペクタクルたらしめる、数十名がかりの“心情表現”

「『モンゴル・ハーン』では芝居に加えて、ダンス、殺陣、パペットや映像、フライング演出など、様々な表現を駆使しています。特に、数十名のダンサーの身体表現を通して、メインキャラクターの心情を可視化する手法が新鮮だと好評をいただいています。

モンゴルでは〈言葉〉よりも〈行動〉で自分を表現する傾向が、他の国より強いと思います。今回の舞台ではそれを、スケール感豊かに描くことはできないかと考えました。当初から世界進出を目指していたこともあり、世界のお客様にモンゴル流の感情表現を見ていただこうと、数十名による身体表現を活用しました」

時間をかけて選び抜いた、モンゴルが誇る名優たち

「キャスティングは、僕らが最も時間をかけ、こだわった作業の一つです。ルハグヴァスレンさんは2019年までご健在でしたので、彼とも話しながら、最も優れた俳優を選んでいきました。もちろん技術面だけでなく、パーソナリティも非常に重要ですが、幸い僕は本作に出演する俳優たちと若いころから知り合いだったこともあり…モンゴルは人口が少ないので、“世間が狭い”のです(笑)…彼らの人柄もよく知っていたので、どの役にもぴったりの俳優をキャスティングできたと思っています。

特に難しかったのは、正妃ツェツェル役の配役です。(感情のふり幅が大きく)非常に難しい役だと思います。日本でこの役を演じるのは、本作でプロデューサーも兼ねているバイラ・ベラさん。既に何百回も演じていて、日々役が馴染んでいるように見えます。いや、演じるというより、本当にそこに生きているようです。

役を演じるのではなく、生きる。その域に達するには、本当に努力を重ねなければなりません。バイラさんのみならず、本作では台詞の少ない人も等しく一生懸命に稽古を重ね、互いに支えあってきました。本作はダイナミックな物語ですが、細部こそが大事だという考え方を皆で共有しています。僕らは、日本のモノづくりが細部を大切にしていることを知っていますので、日本の方々にも、僕らの作品に対する姿勢に共感していただけたら嬉しいです」

本作が変えた、モンゴルの若者たちの行動様式

「世界あちこちの状況と同じく、近年、モンゴルではスマホの普及によって、人々が直接コミュニケーションをとらないという傾向があります。そんな中で2022年、本作が上演されたことで、ウランバートルではスマホの電源をオフにし、劇場に集まり、太古の物語に集中する人々が続出しました。特に若い世代にとっては、(ネット上で繋がるのではなく)劇場という場所で物語を共有するという体験が新鮮に感じられたようです。

また、本作では“愛”が主要なテーマのひとつであることも、若い人たちの関心を引く要素となっています。ふだん直接聞けないこと、話せないことを抱えたカップルが、ここに来て一緒に物語を観ながら、互いの恋愛感情を確かめる。そんな場にもなっているようです」

日本のお客様へ

「13世紀にモンゴルが(ユーラシア大陸を横断する)大帝国を築いたとき、日本は唯一、モンゴルが戦で勝てなかった国です。そのため、私たちモンゴル人のなかには常に、日本人とはどういう民族なのだろうという興味があります。

その(日本では元寇と言われる)出来事の際には、神風が吹いてモンゴル軍を撃退したと言われますが、それは日本人の信仰心のおかげなのか。もしかしたら、日頃の地道な努力によるものではないのか。今回、日本で本作を上演できることになり、皆さんのリアクションから私たちの日本理解もいっそう深まるのではないかと期待しています。

また、皆さんご存じの通り、日本の皆さんには私たちと同じ、“蒙古斑”がありますよね。ということは私たちの起源はもとをたどれば、同じなのかもしれません。モンゴルの起源と言われるフンヌの物語を観ながら、アジアの悠久の歴史、その文化の広がりについて思いを馳せていただければ幸いです」

文/松島まり乃

撮影/阿久津知宏