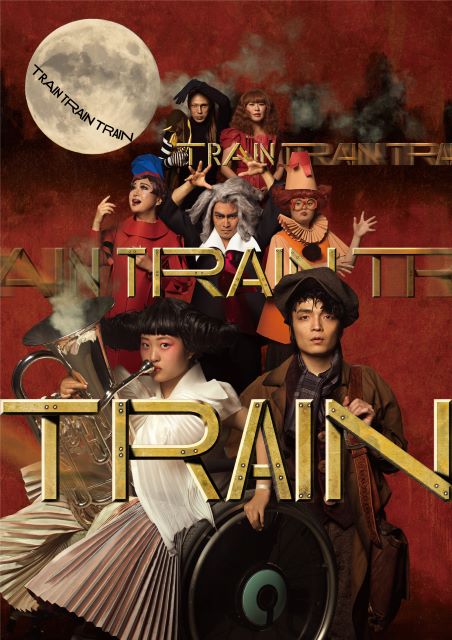

振付家・ダンサーとして活躍する森山開次が、東京2020パラリンピック開会式後に描いた一枚の絵から始まった『TRAIN TRAIN TRAIN』。

開会式で生まれた絆を次に繋げようという思いで動いてきたチームとキャストに新たな仲間が加わり、新作を発表する。出演は、開会式で主役を務めた和合由依をはじめ、岡山天音、坂本美雨、KAZUKI、はるな愛ほか、総勢23名の表現者が集結。演出・振付を森山開次、音楽を蓮沼執太、脚本・言葉を三浦直之が担当し、アクセシビリティディレクターとして栗栖良依が参加する。

ろう者の俳優・ダンサー、義足のダンサー、一輪車パフォーマー、車椅子での即興表現を得意とするパフォーマーなど、多様な背景や感性を持つキャストによる舞台公演について、演出・振付の森山開次にインタビューを行った。

――演出・チーフ振付を担当されたパラリンピック開会式では、終了後もキャスト・スタッフと絆を深め、そこから新たに生まれた作品ということですが、制作に向けての流れ、形になり出した現在の思いから教えていただけますか。

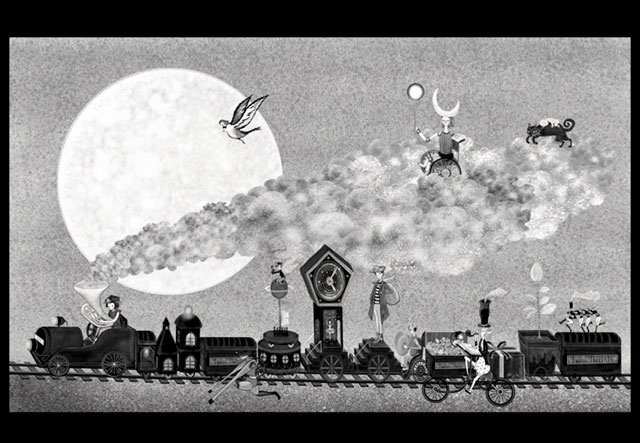

4年前のパラリンピックに参加し、貴重な経験をさせていただきました。たくさんの人と出会い、いろいろな試練を乗り越えて多くのことを学び、スタッフ、アーティスト、出演者みんなが「この感覚を次に繋げなきゃ」と思ったんです。それぞれの繋ぎ方があると思いますが、僕なりに考え、開会式後すぐに列車の絵(キービジュアル)を描いていました。

パラリンピック開会式は飛行機の物語だったから、次は列車かなという思いもありましたが(笑)、そこに至る理由もあって。まず、オーディションでたくさんの人に会った中でも、和合由依さんとの出会いは本当に大きかったんです。

当時はコロナ禍でオーディションもオンラインだったし、いろいろなことに神経を使いながら、大きなプロジェクトを成功させなきゃいけないというプレッシャーがありました。チャンスを掴もうと応募してくれた方々が特技を披露する中で、由依さんがユーフォニアムという楽器を演奏してくれたんです。その演奏が強く印象に残っていて、開会式では演奏はなかったんですが、何か次の機会にできたらと思っていました。

開会式の終了後「次に繋げたい」、という思いが関係者に生まれ、列車の絵を描いてみんなで話をしたものの、なかなか実現には至らなかった。そんな中で東京芸術劇場で挑戦のチャンスをいただいて、仲間たちが集い、オーディションによる出会いもあって、これから新たな冒険譚をみんなで紡いでいこうというところです。稽古はまだ始まっていませんが、美術などの打ち合わせは進んでいます。

――お稽古前とのことですが、音楽や言葉についての打ち合わせはどの程度進んでいらっしゃいますか?

打ち合わせはかなりやっています。進んでいるかはともかく(笑)、形作るための準備は進めていますね。「僕が構想を作ったのでこれをやってください」ではなく、みんなと共に作り上げる場をまず作るのが大事だと思っています。

タイトルの『TRAIN TRAIN TRAIN』も、みんな何かしらの繋がりがある中で「旅」をテーマに何を作れるか、どんな旅ができるかというチャレンジでもあるんです。

僕一人で作った絵や物語の世界をみんなに代弁してもらうプロジェクトではなく、みんなでどんな列車を作れるか、どんな風景に出会って、どんな終着点にたどり着くのか。まだ明確にしない中で列車を走らせ、みんなに乗ってもらって舞台を作っていこうとしています。

音楽についても、「こんなテーマでこういうことができたらいいね」とみんなで議論しあっているところです。

僕はダンスをするので、音楽家と打ち合わせをしてものを作る機会も多くあります。曲を作ってからカウント化して振りを当てていくこともできるけど、今回はスピーディーにすすめるよりも、いろいろな人の感性・感受性を掛け合わせる作り方ができたら。ゼロから立ち上げていく感覚です。

今回、関わる方の中には障害を抱えている人もいます。キャストの中には聴覚障害の方もいるので、音一つとっても、どう作ってどう共有し、一緒に届けていくのか。それをお客様にどうキャッチしてもらうのがいいのかという議論をたくさんしています。

その中で出てきた「ムジカ」という言葉も一つのテーマにしています。「ムジカ」は“Music”の語源であるラテン語なんですが、この言葉には詩や言葉、学問まで含まれていたそうなんです。今、僕らは音楽と聞くと五線譜などを思い浮かべますが、元々は身体から生まれるものを全て含めて捉えていた。

そう考えていくと、聴覚障害の方には音楽の歌詞に手話を重ねて表現する「手話歌」というものもあるし、ヒップホップなどをやっている方はカウントを視覚化したりシンクロしたりして音を感じている。

そういうふうに、聴者が聴いている音楽を感じようとするアプローチもある一方で、ろう者の身体の中から沸き起こってくる音楽もある。聞こえなくても鼓動があって、息をしていて。そこから出てくるサイン・ミュージックみたいなジャンルがあるんですよね。今回、手話で音楽や詩を表現するSasa-Marieさんにもクリエイティブスタッフで入ってもらって、僕らも勉強しながら進めています。

僕は各国の取り組みに詳しいわけではないけれど、日本では障害のあるアーティストが舞台作品に出演する機会が少なく、劇場の設備などいろいろな課題があると思います。

このプロジェクトの中でも課題はたくさんあって、多分「みんなで舞台に立ってよかったね」という記念的なことだけじゃなく、観客側にもいろんな人がいる中で、どういう提示ができるかという大きな課題があります。

パラリンピックのときも当然その課題はありましたが、僕はそれが苦じゃなかったんです。何かを作る時には大概壁にぶち当たるし、制限がある。その中で楽しく舞台を作っていくのが得意なほうですし、喜びを感じます。パラリンピックを一緒に作ったメンバーもそういうチームだったので、すごくいい方向に向かったと思う。

そして、僕らはまだまだできることがあるし、今回も楽しみながら挑戦したいということで、まずは『TRAIN TRAIN TRAIN』というタイトルで打ち出しました。

――字幕や手話のサポートがある上演回がある作品は増えてきた印象がありますが、全公演を誰もが一緒に楽しめる作品は少ない気がします。どのように作っていくのだろうと思っていましたが、関わる皆さんとの対話で良い相乗効果が生まれていきそうですね。

会話をしながらそれぞれの思いを聞くことが自然とできたらいいなと思っています。当然のことだけど、なかなかできないことも多いので。そういう意味では、舞台創作における常識をちょっと崩したり、改めて考えられたらいいなと思っています。

「ムジカ」というのも抽象的な言葉です。僕はダンサーなのでダンス表現として打ち出したけれど、総合的には色々な視点を入れていきたいです。ダンスという言葉に音楽や言葉が含まれていると考えるとしっくりくる。僕はダンサーだから踊っているけど、みんな踊り手のように見えてくるんですよ。ダンスって音楽だなと。動けば音が鳴るし、頭の中で考えていることは言葉だし、悩んでいるときは言葉で考えるし、ダンスをしていても悩むので、言葉からインスピレーションを受けている。

僕がパフォーマンスをするときも、書道をしているのか音楽を指揮しているのか踊っているのか区別がないんです。言葉であり音楽であり踊りだと思うと、ジャンルの垣根が緩やかに崩れて、間口が寛容になる。いろいろな感じ方をしてもらえたらいいなと思っています。

聞こえない方には目で音楽を楽しんでもらったり、見えない方には音でダンスを楽しんでもらったり、想像することで、聞こえたり見えたりするものもあるでしょうから、視覚や聴覚など複数の要素で提示するアプローチはしたいです。

受け取る側も「これがあるからわかる・わからない」ではなく、「僕・私はこれをキャッチした。そこから想像して、こんなことを感じられた」というふうになったらより魅力的な「ムジカ」になるのかなと思っています。

――改めてオーディションも行ったということですが、今回のキャストの皆さんを選んだ理由や期待していることも教えていただけますか。

僕が描いた絵がベースになっているので、由依さんは決まっていましたが、他の皆さんは製作サイドといろいろと相談をしながら集まってもらいました。パラリンピックではもっと莫大な数の方と出会いましたし、みんなと繋がっていたいけど、新しく出会って繋げていくことが“レガシー”だと思ったので今回もオーディションを行なって。舞台なので限られた人数しか選べないジレンマもありつつ、多彩なジャンルの方に集っていただき、それぞれの役割をこなしていく座組になりました。

僕がカンパニーを作っているわけではないし、今回の公演でダンスのメソッドを極めたいわけでもない。ただ、僕はダンスと出会って“森山開次の世界”を作ってきたつもりでいるし、人との出会いで作られてきた自分があると思うから、今の活動をしています。だから、みんなに自分らしさを全面に出してもらい、その中で創作を行うことには期待がありますね。

「自分らしさ」が何かは自分でもわからないけど、障害のある方の中にはそれを個性と捉える人もいる。周りから見た自分の個性が自分が考えているものと違うこともある。きっとみんな「自分ってなんなんだろう」と自問自答して生きてきたと思います。僕もその一人として、今回同じ列車に乗ってみようと。

僕にとって「列車」って不思議で刺激的なんです。例えば山手線に乗っているときによく考えるんですが、一緒に乗っているけど目的地は違う。個性を持った一人ひとりとの出会いだけど、すごく距離もあるけど近くもある。そこからさまざまな問題が炙り出されることもあるし、「この人はどう生きているんだろう、どんな仕事をしているんだろう」と想像したり、されていたり。

テーマがたくさん含まれているからこそ、自分らしくいていいと思うし、みんな自分らしく、目指すところに向かって一緒に乗ってくれたらいいなと思っています。

――お客様の中には、パラリンピックの感動を思い出して初めて劇場に足を運んでくださる方もいるのかなと思います。舞台は難しそう、ちょっとハードルが高いなという方に向けて、メッセージをお願いします。

パラリンピックの開会式は色々な思いを形にした達成感がありました。でも、達成できなかったことも当然あり、その中で一番大きいのが無観客だったということです。画面を通して多くの方に届けられたのは良かったと思いますし、選手の皆さんとは空間を共有できましたが、やっぱり生で、同じ場所で体感したかったという思いがあります。そういう意味では、東京芸術劇場に足を運んでいただき、この空間を一緒に体感していただけたら嬉しいですね。

パラリンピック開会式で、由依さんの姿を見て感動したり、頑張ろうと思った方も多くいらっしゃると思います。

ダンスやイベントには一瞬・一回限りの良さもあるけど、僕らはその連続の中で生きているわけです。4年前の由依さんの姿と今の由依さんの姿に、自分自身の時の流れを照らし合わせて楽しめるのも舞台の魅力だと思います。

普段あまり舞台を見ない方、障害を抱えていてアクセスが難しい方も一歩を踏み出してくださったなら、僕らは全力で、何かを感じられる尊い時間を届けようと思います。ぜひ、東京芸術劇場に来ていただけたら嬉しいです。

インタビュー・文/吉田沙奈