撮影/田中亜紀

自分らしく生きようとしたときに、否応なく迫られる選択。その懊悩は当事者だけではなく、近しい人にも訪れる――。

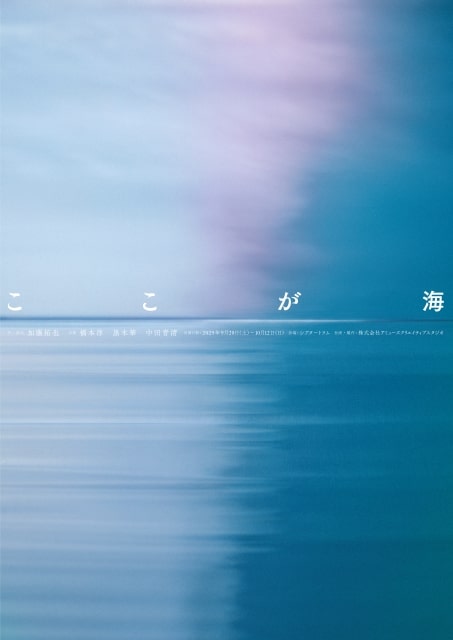

第30回読売演劇賞・演出家部門優秀賞など、高い評価を受ける劇作家・演出家の加藤拓也が作・演出を手がけた舞台『ここが海』が9月20日(土)より東京・シアタートラムにて開幕した。本記事では、9月19日(金)に行われたゲネプロの模様をお届けする。

本作は、「性別を変更したい」と告げられた家族の“変わりゆく存在を受け入れること”をめぐる物語。LGBTQをテーマにしたドキュメンタリーなどを目にする機会も増えてきた昨今だが、”告白される側”がフォーカスされることは決して多くない。認定NPO法人ReBitの薬師実芳がジェンダー・セクシュアリティ制作協力として参加しており、初稿から2年以上の時間をかけてシスジェンダーとトランスジェンダーのメンバーが対話を重ねてデベロップメントしており、制度面も含めて浸透しつつある「性の多様性」の課題を静かに捉えて上演される。

岳人(橋本淳)と友理(黒木華)の夫婦はともにライターを生業としており、娘の真琴(中田青渚)とともに各地のホテルやロッジを転々としながら暮らしている。一家は海に近いホテルにしばらく滞在していたが、ある日、友理が岳人に「性別を変更しようと思っている」と告げて……。

舞台上には、3人が暮らすホテルの部屋がセットとして組まれている。ベッド上には衣類が無造作に脱ぎ散らかされ、サイドテーブルにはノートPCが置かれているなど、彼らの暮らしが見えてくるようだ。

冒頭は何気ない夫婦の会話が繰り広げられる。互いの仕事の話をしたり、岳人が友理の足を枕に甘えたりと、娘がいない間だからこその何気なく甘い時間が流れていく。その空気を換えたのは、友理からのカミングアウトだ。衝撃の告白に岳人は戸惑い、それでも優しさを失わずに、友理との対話を続ける。

友理はきっと、性自認が男性だと告白するまでに、岳人がどういう反応をするのか、どんな考えになるのか、幾度も想像を重ねていたのだろう。そして岳人も、同じ境遇の人の話を求めたり一般論で返したりと、想定外の言葉に直面して混乱を露わにしていく。2人は自分たちの話をしているようで、「普通ならこう考えるはず」をぶつけ合っていて、どこか当事者ではない話をしているようにも思えた。

そんな2人の会話は妙な生々しさがあって、真に迫るものがある。そのリアルさに、観る側も当事者のような感覚で2人の言葉を反芻し、何を答えるべきか、どう向き合うべきかをつらつらと考えてしまった。その家族の変化を、若い感性で見つめるのは娘の真琴だ。母親である友理の変化に気付き、夫婦の変化を感じつつも、絶妙なバランス感覚で捉え、フラットに向き合っていた。

橋本は、混乱しながらも妻の想いを尊重できる優しさを持ち合わせる岳人を、現実味のあるキャラクターとして立ち上げる。優しさゆえの弱さもあり、その戸惑いや言動にも共感しやすい人物像にしていた。黒木は、友理がマイノリティの当事者として深い苦悩を重ねているからこその、努めて冷静な人物として仕上げる。また友理は、自らの選択によって変わってしまう家族の関係性に心苦しさを覚えながらも、決意を揺るがすことの無い力強さも持ち合わせていた。そして中田は、多感な時期ならではの大人びた姿と若さゆえの奔放さが同居する真琴を、軽やかに表現。思春期の不安定さと危うさを瑞々しく演じていた。

今回のような子どものいる夫婦の妻が性別を変更するということは、LGBTQに寛容になってきている現代でも容易ではない。友理の性別が「男性」と公にも認められるためには、法の面も含めて、2人が夫婦のままで実現することではないのが実情だ。そんな”世の中の変化”に関して、今なおさまざまな意見がある。確たる答えのない問いを、物語は投げかける。

だが物語が進むにつれ、ふと”普通ではない”彼らの姿が見えてくる。ホテルや旅館を転々とする、いわゆるアドレスホッパーのような暮らしをしている一家は、そう多くはないだろう。真琴のようにオンラインスクールで学ぶ子どもも、世間の大多数かと言われれば、そうではない。そのポイントを観れば、彼らは言わば少数派=マイノリティだ。しかしながら、一家にとって、そこは”何ら問題にもなっていない”。社会の多数派から見れば一般的ではない暮らしも彼らは当たり前として、気に留めることなく暮らしている。終幕直前、悩みながら決断する選択。それもきっと、世間では少数派だ。彼らは、それを気に留めることなく暮らしていけるようになるのだろうか。

価値観は千差万別で、それぞれに正解がある。3人が描き切る物語に、何を思い、どんな考えを巡らすのか。ぜひ劇場で、あなたの心に去来する価値観を感じ取ってほしい。

『ここが海』は10月12日(金)まで上演される。

取材・文/宮崎 新之

ゲネプロ舞台写真