11月22日(土)より東京・シアタートラムにて、ヌトミックの音楽劇『彼方の島たちの話』が開幕する。本作は全編生バンドの演奏とともに描かれる、ヌトミックの新作公演。独立した新作であると同時に、前作『何時までも果てしなく続く冒険』とも連なるテーマ性を有した作品でもあり、遥か彼方の生死への眼差しが描かれる。キャストにはヌトミックメンバーの長沼航、原田つむぎをはじめ、稲継美保、片桐はいり、金沢青児、東野良平とそれぞれのフィールドで個性豊かな存在感を発揮する面々が名を連ねた。バンドには、前作からの続投となるギタリストの細井徳太郎、ドラマーの渡健人に加え、ベーシストの石垣陽菜(TAMTAM)が新たに参加する。ヌトミック主宰で、作・演出・音楽を手がける額田大志が展望するのは言葉と音楽、歌と台詞の境界の往来と、その声による日本語音楽劇の新たな地平。まだ見ぬ音楽劇の全貌が立ち上がりつつある濃密な稽古場から、その創作の様子をレポートする。

「弔い」のために訪れたある海岸で、記憶や思い出を辿るように一人また一人と現れる人々。彼や彼女は時々に、ぽつりぽつりと話し出す。「生きている時間」を確かめるようにも、「生きていた実感」を振り返るようにも見えるその横顔や声色、そしてそれらに共振にするギター、ドラム、ベースの響きに早くも本作のテーマである「生死」、その境界を垣間見る。いつもはうんと無機質なはずの稽古場に、そんな空気がみるみる立ち込めていることにまず驚く。そう、ここはまだ海ではなくて岸、大きく言うと“島”である。

そこに、声にならない呼吸、言葉にならない声が響き渡る。それらはやがて歌になり、その歌の終わりと同時にシーンが変わっていた。妊娠時に「心拍とれました」と、出産時に「吸って吐いて」と言われた時に実感したすぐそばの、それでいて遥か彼方にも感じる命の足音。前作『何時までも果てしなく続く冒険』もそうした「呼吸」の刻みから音楽が、演劇が始まったことを思い出す。

コードが書き込まれた楽譜とセリフが書き込まれた台本。双方を交互に照合しながら稽古が進められる。これもまたヌトミックと東京塩麹と、演劇と音楽を横断した活躍を見せる額田ならではの稽古の在り方である。額田は、第33回読売演劇大賞中間選考会にて、滋企画『ガラスの動物園』で作品賞・演出家賞としてベスト5にも選出されたばかり。本作を通じて、日本語音楽劇の新たな地平を展望する。

ヌトミックの音楽劇における音楽は、決して演劇のBGMではなく、演劇は音楽のアフレコではない。互いにその場で呼吸や視線を合わせ、あるいはズラし、毎秒新たな瞬間と触感が生まれていくのだ。身体の動きと心の流れに沿うように音が音楽に、言葉が台詞になっていくのを感じながら、続くシーンを見つめる。

「イギリスの話をします」

そう切り出し、たちまち流れ出る水のように自身と、その母・エイコ(片桐はいり)を巡るひりついた記憶を語り出すカオル(原田つむぎ)。それを聞いているのはムー(東野良平)である。

1ページを越える長台詞、そのモノローグを時に淡々と、時に切々と語る原田に耳目を奪われる。まるで次に来る言葉が準備されていないかのような。つまり、台本の言葉を読んでいる様にはまるで見えないのである。その様子は、在りし日の母を語りながら、同時に傍らにいる自身の輪郭を確かめるようでもある。カオルは一言、二言と発する度に、何かに迫られるかのように、とりとめのない記憶の海へと潜水していく。息継ぎも忘れ、思い出した時に初めてその息苦しさに気づくような。海面と海底、どちらに向かっているとも言えるような手触りが印象的な独白であった。

その追憶に自身の記憶を接続・連動させるのが、ムーである。「まだ途中なんですけど、」というカオルの話を遮り、ムーはカオルの背格好に自身の弟たちの姿を重ね、語り出す。無遠慮に、しかし自分でもまだその記憶を扱いきれていないような振る舞いである。例えるならば、仮免許で公道を走り出してしまったかのような後ろめたさと戸惑い。そんな動揺を滲ませながら、それでもなお「思い出すこと」をやめずにはいられないムー。記憶とそれによって起きる感情のスピードの差異を生々しく体現する東野の表現力が見事な一幕であった。コントやコメディでの好演が相次ぐ東野であるが、本作ではこれまでとは違う役どころ、そしてそれをものにする新たな魅力も是非目撃してほしい。

二人の関係はこの段階ではまだぼんやりとしているが、双方がそれぞれの人生において「覚えていること」や「思い出したこと」、あるいは「それまで忘れていたこと」を語らずにはいられない様子である。そんな言葉を、この空間でどう響かせるのが最適か。随所に額田による「演出」、というよりは、まだ見ぬいくつもの可能性を探ろうとする「試み」が入る。

「自分の話を聞いてくれなさそうな人に話す感じ。話しても仕方ないけど話さずにはいられない。そんな状態でやってみて下さい」

「いったん早口で話すバージョンも見させてもらっていいですか?」

「その部分は会話のダイナミズムが出るような声でいってみましょうか」

いくつものパターンやバージョンの試演によって見えてくる、テキストの細部に宿る可能性。それには当然、行間や余韻の滞空時間も含まれる。目には見えない小さなものや出来事の集まりが場や人を動かし、その場の空気をつくっていること。「演出」とは「試み」の堆積なのかもしれない。そんなことを痛感せずにはいられないアクション/リアクションであった。それはもちろん、バンドとのセッションにも同じことが言える。

挿入というより合流という感覚が近い。音こそ鳴っていないけれど、聞こえていないだけで本当はずっと流れていたような感触で言葉と音楽が遭遇していく。ここで言う音楽は、旋律に限らない。ギターやベースのピッキングにふと何かの予感や予兆を彷彿させられることもあれば、気づけば、ドラムスティックが刻む反復音に自分の心拍の高鳴りを再確認していることもある。

ギターとベースとドラム。この3つ音色は交響することもあれば、相互に反応をしないこともある。その様はまるで、音を介して会話をしているよう。「せーの!」と合わせた予定調和ではないからこそ、その瞬間にしか生まれないフレーズがある。そして、その小さなフレーズに、心情や情景のうねりを気づかされる瞬間がある。それは、本作の出演者が6名の俳優のみならず、バンドの細井徳太郎、渡健人、石垣陽菜の3名を含む9名であることをつくづく思い知る瞬間でもあった。

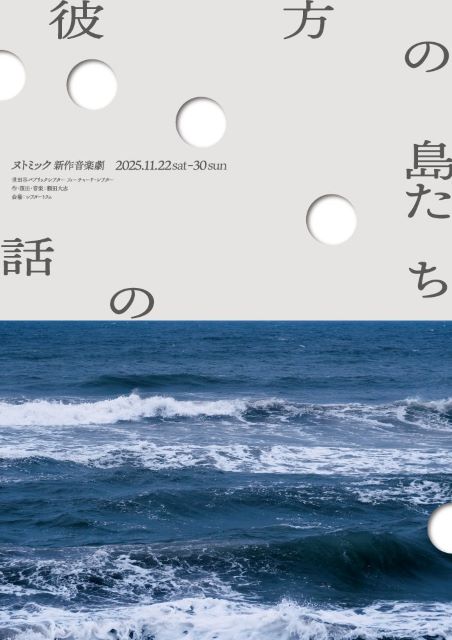

稽古場で感じたもう一つの印象。それは「点在」である。予め決められた場所というよりも、流れ着いた場所にいるような。まるで浜辺に転がった貝殻やシーグラスのように、別のところで発し、違う波の中にいたものたちが今同じ海岸にある、といった手触りで、俳優や音楽家がそこに在った。その風景に、ふと本作のキービジュアルが重なる。白波の立つ海、その周りを漂うように空いたいくつかの穴。穴の向こうに見える景色、ひとつずつ異なる貝殻の模様、傷ついてかえって丸くなったシーグラスの形…それらに刻まれているのはそれぞれが辿った記憶そのものではないだろうか。そんな「点在」の彼方に、私たちは何を見るのか。聞くのか。

「おーい」

そんな心中を見透かされたかのようなタイミングで、誰かに呼ばれた気がする。

カオルとムーの二人のやりとりからシーンは変わって、船に乗った男・ショウイチ(金沢青児)が威勢よく登場していたのだ。テノール歌手としてクラシックシーンでも活躍する金沢の重厚にして爽快な声は、このシーンにおいて、いや、作品全体において非常に印象深いものとなっている。ジャンルを越境した複数のアーティストが一つの音楽劇を作り上げることもまた本作の大きな見どころだろう。

ショウイチのその突き抜けた声色が物語っているように、どうやら出航の知らせであるらしい。ショウイチは再会を果たした娘のアイラ(稲継美保)に船に乗るよう促すが、アイラは事態を掴めず、戸惑い、動揺する。そうこうしている内にカオルの母であるエイコ(片桐はいり)も船に乗り込む。独自の在り方で俳優のキャリアを歩み、多くの観客を魅了し続けてきた片桐と、実験的かつ気鋭の現代演劇シーンから海外作品に至るまで活躍の幅を広げる稲継。一つのシーンが持ち得る可能性を丁寧に確認し、役の状態と俳優の生理を細やかに捉えること。二人の経験に裏打ちされた技量は、稽古場での創作を確かなものにしていた。本作で7年ぶりの共演を果たす二人が、ヌトミックの新作をどう彩るのか。その瞬間にぜひ多くの人に立ち会ってもらいたいと思う。

エイコとカオル、ショウイチとアイラ、そしてムー。ある母娘と、父娘と、一人の男性。だけではなかった。この海岸にはもう一人、トキサカ(長沼航)という男が海辺の様子を見回るように、あるいはその彼方を見渡すように現れては消え、消えては現れ、を繰り返していたのだ。トキサカは叫ぶようにこう繰り返す。

「待て」

「待て待て」

「待て待て待て」

ただでさえ、それぞれ複雑であるが、ともすれば最も複雑な役を担っているかもしれない。そんな一筋縄ではいかない役を高く鋭い感度と豊かで真摯な伝達、そして独特の声色と身体性を以て叶えるのが、長沼航である。稽古場では額田と積極的に対話を重ね、自身が語る言葉の意図や、思念を体現する身体を熟考する姿も見られた。トキサカが幾度も「待て」と叫ぶ先には一体何があるのか。これもまた本作においてとても重要なシーンとなっている。

ちなみに稽古冒頭、長沼はそっと舞台の図面を見せながら、こう教えてくれた。

「上演では30cm程、舞台の高さが全体的に高くなるんですよ」

それによると、バンドの立ち位置は俳優のそれよりさらにもう少し高くなるらしい。そう聞いて、時折椅子から降り、地べたに座って稽古を見てみた。「見る」ではなく、「見上げる」。それだけで目の前の風景の印象はガラリと変わる。ここでの名言は避けたいが、この音楽劇において、その構図はとても大きな意味を持っている。

そうして、額田と俳優と楽隊によるいくつもの「試み」が繰り返されていく内に、ふと、私は目が開かれるような心地になった。この数日間の稽古を通して感じていたある実感に、やっと言葉が追いついたような気がしたのだ。

それは、「思い出すこと」と「覚えていること」は違って、それらはきっと「忘れないこと」ともまた違う、ということ。そして、この作品にはその全てがところどころに存在、“点在”している、という実感だった。

「〜なことを覚えている」

『彼方の島たちの話』には、特にそんなセリフが数多く出てくるが、私がそこから立ち上がる風景に見たものは、聞いたものは、そのセリフに綴られた文字ぴったりでは当然なかった。そこから溢れるものがあった。はみ出すものがあった。「記憶」というものが、「追憶」という行為がどうしてもそうであるように。そして、それらは決して言葉の中だけではない。音楽の、風景の、空気の中にもあったのだ。

弔いのために訪れたある海岸で、人々は時々と邂逅を重ねていく。海と島、こちら側と向こう側、此岸と彼岸。交わるはずのない出来事、重なるはずのない記憶。それらの全てを相乗りさせて、間も無く、世にも不思議な船出が始まると言う。船を漕ぎ出した先にあるのは音と声、今と昔、生と死…そのあわいをたゆたうように台詞が、ふちどるように音楽が空間に満ちていく。どこか知らない場所へと旅立つようにも、とある懐かしい場所へと還るようにも見える横顔や、眼差しや、声色を反芻しながら稽古場を後にする。日が落ちていく頃合いである。劇中のあるセリフが私の心を揺さぶり、体を追い越していく。

「こんな夕焼けを眺めたことを、覚えている」

来たる“開幕”の日、ある海岸で9人の登場人物が紡ぎ出す「記憶」の連動を、ある劇場で6人の俳優と3人の音楽家が織りなす「追憶」の連鎖を、私は本当の意味で受け取ることになるだろう。それが10人目として同じ船に乗る、ということなのだとしたら、やはり“船出”と呼んだ方がいいのかもしれない。行き先は彼方の島、いや、『彼方の島たちの話』である。「記憶」と「追憶」、その先のまだ見ぬ何か、がそこにはあるのだと思う。

稽古場写真

取材・文:丘田ミイ子