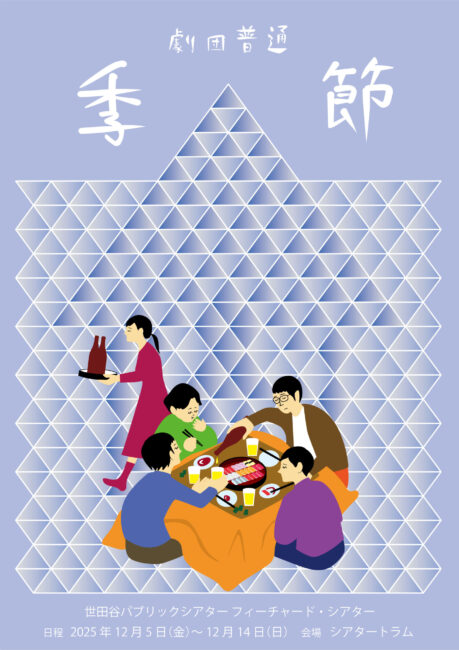

12月5日(金)よりシアタートラムにて上演される、劇団普通の最新作『季節』。劇場が新たな才能と出会うため、芸術監督の推薦するアーティストやカンパニーを招聘し、公演をサポートする“世田谷パブリックシアター フィーチャード・シアター”の一作として上演される作品だ。

作・演出を務める石黒麻衣は、地方で暮らす親戚同士の交流をとおして、現代社会における価値観の変容について描こうとしているのだという。2019年から続いてきた茨城弁での上演の、その集大成となる作品はいかなるものか。じっくりと話を聞いた。

──“世田谷パブリックシアター フィーチャード”に選ばれたときの心境からお聞かせください。

シアタートラムというと、数多くの劇団が作品を発表してきた劇場ですよね。こうして演劇に関わる前からその存在は知っていましたし、演劇作品をつくるようになってからは、ずっと憧れていました。そんな演劇文化の発信地ともいえる場所で上演できるので、とても嬉しかったです。

──今回の『季節』という作品は、どういったところからスタートしたのでしょうか?

2019年に上演した『病室』という作品の存在がとても大きいんです。同作以降、劇団普通は茨城弁の作品を上演し続けてきました。登場人物たちの関係を群像劇的に描いてきたのですが、つくるたびにどんどんドメスティックな作品性になってきていた自覚があります。たとえば、ひとつの家族の物語に集約されるような作品だったり。この流れの中で、もっと広がりのある群像劇を描きたいと思うようになりました。それが今回の『季節』です。これまではどうしても自分の立場に近い存在を描くことに傾いてしまいがちだったのですが、今作は男性たちの存在が主軸になっています。地方で暮らす親戚同士の彼らの姿をとおして、その関係のあり方を丁寧に描きたいなと。

──介護問題をはじめ、さまざまな問題が彼らの物語に絡んでくるそうですね。

扱う問題はどれも、いまの社会で多くの人々が抱えているようなものです。私がこの作品で描きたいと考えているのは、問題そのものではありません。この社会における価値観の変容についてです。時代の移り変わりとともに価値観はつねに変化していくものですが、いまはその大きな過渡期にあるのではないでしょうか。そしてそこでは社会全体の価値観がある程度、一斉にアップデートしているものだと思われがちですが、そうではないと気がついたんです。価値観というものは、じつは点在しているのだと。

──価値観は点在している。

はい。社会全体を見渡せば、たしかに全体的にアップデートしているように思えます。でも実際のところ、その変化はこの社会で生活を営む各人ごとに違いますよね。たとえば、社会に対してどれくらい開かれた生活を送っているのかどうかで、それは大きく変わってくるはず。私自身、ひとりで日々を過ごすことが続いていると、なかなか新しい考えには触れられません。積極的に外に出て、他者の考えに触れていく必要があります。劇作家という職業柄、できるだけ多様な価値観に触れようと心がけていますが、どのような環境で暮らしているかでどうしても差異が出てくる。地域性も大きく影響してくるでしょうしね。

──やはり東京だと変化を肌で感じやすいですしね。

そうですね。東京は変化が激しいですが、日本全体を俯瞰して見ると、必ずしも同じようなものではないなと。東京を中心に考えると、地方の変化はぼんやりとしたものだったりする。つまり、変化に差がある。もちろんこれは、どちらが良いのか悪いのかといった話ではありません。ただ、さまざまな価値観が点在していて、それらが共存している状態にある。だからみんな同じような考え方で暮らしているのだと錯覚してしまいがちですが、内包しているものは個々人によって違う。そしてこの違いこそが、人々を孤独にさせてしまうのではないか。私はそう考えているんです。『季節』ではこの社会の様相を描きたいなと。

──価値観が点在している現状を描くにあたって、何か問題意識のようなものがあるのでしょうか?

人の数だけ、ある種の固有の価値観がある。じつはそれくらい多様。まずはこのことが認識されるようになればいいなと思っています。いまの自分が“新しい”と思っているものも、少し時間が経てば古くなったりするものですよね。自分の価値観を他者と確認し合える機会はかぎられているので、誰だって簡単に孤立してしまう可能性がある。このあたりのことが問題意識だといえるかもしれません。

──演劇作品だからこそできること、演劇作品にしかできないことがありそうですね。多くの人々が集まる劇場は、他者の価値観との差異を確認する場になるのではないでしょうか。今作に限らず、石黒さんの作劇のスタイルについてもお聞きしたいです。

私はいつも、できるだけ物語を展開させないように心がけています。劇団普通の作品はリアルな会話劇が特徴で、これを実現するための重要な三つの要素があります。それは、説明的なセリフがないこと。会話の中にある問いと答えが必ずしも噛み合っているとはかぎらないこと。そして、物語にとって意味をなさないセリフがあることです。これらによって劇団普通の作品は成立しているので、観客のみなさんにとって、どれも少しずつ似た印象があるのではないでしょうか。

──まさに他人の日常会話を目の当たりにしているような感じですよね。とはいえそこには物語があるわけですが、どのように展開させていくのでしょうか?

何かの出来事をきっかけとして物語が展開するわけではありません。私が心がけているのは、登場人物たちの感情の動きによってシーンをつくり、変化させていくことです。まず頭に浮かぶのはひとつのシーンの絵で、私自身が見てみたい状況をつくり出すところからスタートします。そして今度は、そこに集まった者たち一人ひとりの背景を考えるんです。たとえば、家族構成や、現在の生活状況、それから体調も含めた現在の状態などについて。そのうえで、この場に居合わせた人々とどういう言葉を交わすのが自然なのかを考えていきます。一人ひとりの感情の赴くままに、嘘がないように会話を構成していくので、とても大変なんです。

──一人ひとりのキャラクターがどういう人物なのかを突き詰めていった結果として、物語が立ち上がっていくと。体調まで考えるとは、相当なレベルまで突き詰めるんですね。

そうですね。そのときに抱えている疲労感などもそうですし、肉体で感じているはずの暑さや寒さに関してもそうです。演劇というのは、すべてを一から立ち上げるもので、言ってしまえばその全部が嘘なわけです。だからこそ、その一つひとつをどうやって本物に近づけていくか。たとえばここは稽古場ですが、もしもこれが自宅だったらイスの座り方は変わってきますよね。もしも目の前のテーブルがベタベタしていたら、触りたくはないはず。するとこの場にいる心持ちが変わってくる。そういった人間の状態や心の変化のようなものを、見逃さないようにしているんです。

──どのレベルまで台本に書くのでしょうか?

それが、細かなことはまったく書かないんです。だから役者のみなさんとシェアすることに、もっとも時間をかけるんです。一度に全部をお渡しすることはできないので、じっくりと時間をかけて、少しずつキャラクターの要素を加えていきます。とはいえ私がお渡しするのはキャラクターにとって“点”となるものに過ぎないので、点と点の間は役者さん自身に埋めていただかなければならない。理想としているのは、台本にないシーンさえも自然と立ち上がっていくように、各登場人物の状態を突き詰めていくことです。このスタイルは創作をはじめた初期の頃から変わっていません。

──劇団普通の作品の特徴のひとつとして、独特な緊張感が挙げられますよね。作品づくりをするうえで、どんなことを意識されているのでしょうか?

音とリズムを大切にしています。どんな音の言葉で、どのようなリズムの会話をつくっていくか。会話の内容以上に意識しているといったら語弊がありますが、でもそれくらい大切にしています。オーケストラの楽譜をつくる感覚で、どこに休符を入れるか、どこにスタッカートを置くのかで、まるで音楽のような会話劇になっていく。この音楽的な要素が緊張感を生み出すことにつながっているのではないかと思います。そしてこのリズムをつくるのには、やはり茨城弁であることが大きく関わっている。稽古の序盤からうまくいくものではもちろんないので、ここもまた役者のみなさんと積み重ねていきます。

──音楽的な会話劇だからこそ、見落としてしまいかねないし、聞き逃してしまうかもしれない。観客は目の前のやり取りに対して能動的にならざるを得ないので、そこに緊張感が生まれると。石黒さんは役者の身体が発する情報も重要視されているんですよね?

私の書くセリフは、三点リーダーをかなり多用します。会話のやり取りの中で生じる微妙なニュアンスを込めようとすると、どうしてもこれが多くなってしまうんです。私たちがコミュニケーションを取るときって、言葉以外のものをたくさん利用しますよね。そのうちのひとつが身体です。目の前の相手に何かを伝えたいとき、言葉には身体の動きがともないます。イスに座り直したり、首を傾げたりするのもそう。小さな仕草が大きな情報になる。そのことに普段から着目しています。セリフを扱う役者さんから自然と出てくる動きがあるいっぽう、私としては見てみたい、つくってみたい絵がある。そうしたときに、そのシーンにおけるキャラクターの状態を丁寧にお伝えし、役者さんにも納得していただいたうえで表現してもらいます。これもまた繊細さを要する、大変な作業ですね。

──シアタートラム初進出となる今回、最新作である『季節』はどのような位置付けの作品になりそうでしょうか?

2019年から茨城弁の作品の上演を重ねてきて、これがその集大成になるだろうと考えています。観客のみなさんの反応を含めて、この積み重ねの中で得てきたものがたくさんあるので、いまここで新たな挑戦もできるのではないかと思います。劇団普通の作品は、構成からしてとても繊細なので、ちょっとした演技の違いで、その見え方に大きな差異が生まれます。上演の際の緊張感は役者さんが生み出しているものなので、コンディションによってはアットホームな人間ドラマにもなるし、ある種の不条理劇にもなり得る。ただ私としては目指している方向性が明確にあるので、そこにどう到達し、観客のみなさんに提示できるのか。挑戦です。これは実際に上演をしてみてはじめて分かることでもあるので、いまはその瞬間が待ち遠しいです。

インタビュー・文/折田侑駿