撮影:交泰

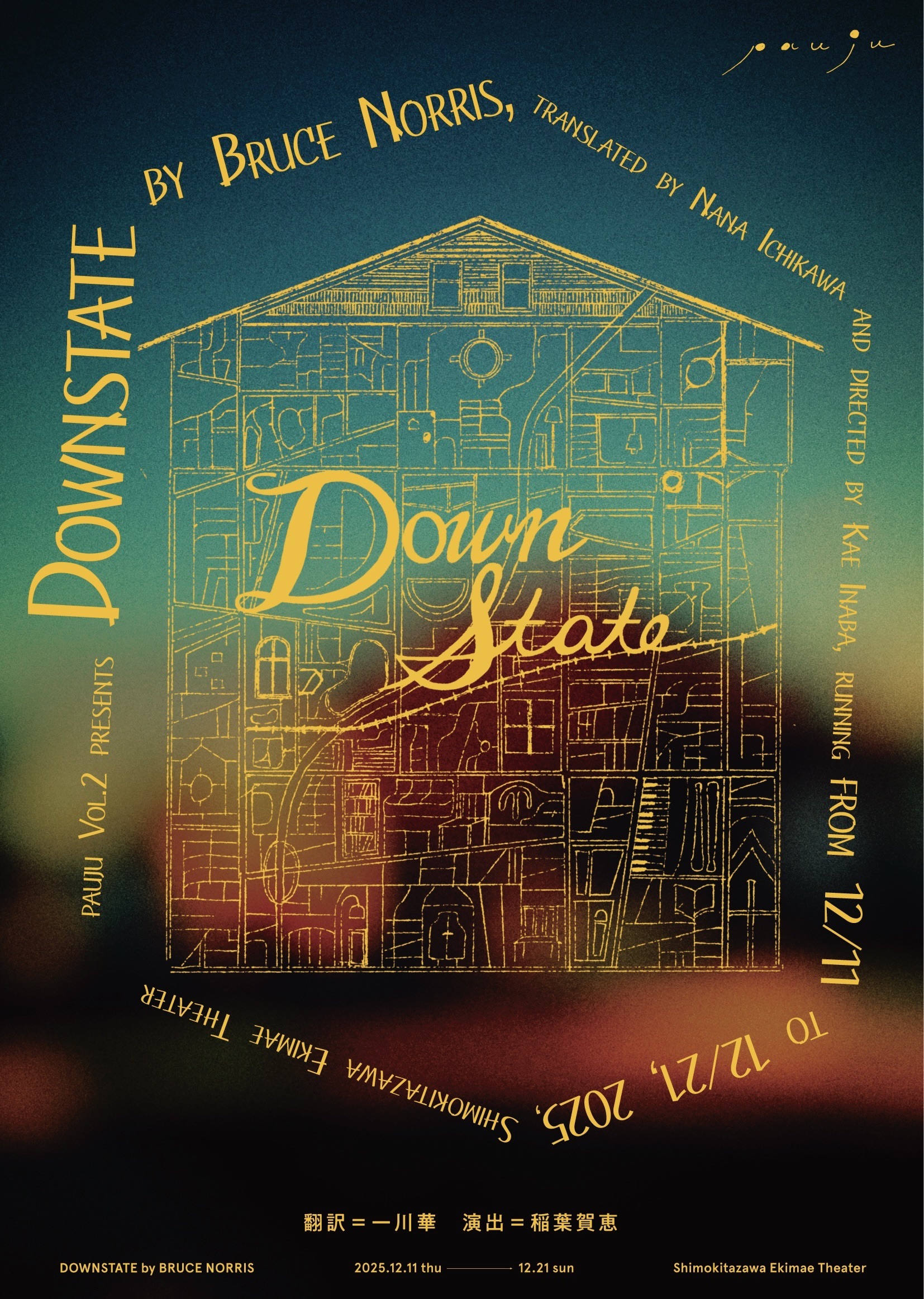

演出家の稲葉賀恵と翻訳家の一川華がタッグを組み、2024年に設立した“翻訳という営みを探求する遊び場”、ポウジュ。この不思議なユニット名は、英語の戯曲で頻繁に登場する“Pause”を赤ちゃん言葉のようにアレンジした造語だという。その第2弾となる舞台『Downstate』が12/11(木)から12/21(日)まで、東京は下北沢の駅前劇場で上演される。アメリカの劇作家であるブルース・ノリスにより書かれたこの戯曲は2018年にシカゴで初演されたのち、2019年にイギリスのナショナル・シアターでの上演を果たし、2022年にはニューヨーク・オフブロードウェイでも上演された話題作で、これが日本初演となる。

舞台はイリノイ州、南部。未成年者に対する性犯罪で有罪となった4人の男が共同生活を営むグループホーム。彼らはそれぞれ罪の重さに差があり、自らの罪を悔やむ気持ちにも違いがある様子。ある日、そんな彼らのもとに、幼少期に性的暴行を受けた経験を持つアンディが妻のエムと連れ立ってやってくる。その目的は自らを加害したフレッドに、改めて加害行為をすべて認めさせ罪と対峙させることだという。フレッドと同居するディー、ジオ、フェリックスや、彼らの保護観察官らの思惑が加わることもあって、話し合いはアンディが考えていた通りにはなかなか進んで行かないのだが……。

まだ本読み真っ最中だという稽古場を訪ね、アンディ役の尾上寛之、エム役の豊田エリー、ジオ役の串田十二夜に作品のこと、それぞれの役のことなどについて訊いた。

――まずは、この『Downstate』という作品に参加することになっての率直なお気持ちから聞かせてください。

尾上 最初に本を読んだ時、その内容は別として、セリフのやり取りや人間関係の描き方が「すごく面白い!」と思ってしまったんです。同時に、演出の稲葉さんがこれをどう立ち上げるのかということもすごく気になりました。テーマ的にも、視点が加害者と被害者、どちらかに偏って作ってはいけないような気がして。

――そうですね、確かにあくまでもフラットに描かれているように感じました。

尾上 観てくださるお客様が、どう思うかに委ねるような作品になるんじゃないでしょうか。もちろん性加害はどんなことがあっても肯定はできませんし、ダメなことです。だけどこれは、それでも続いていく日常を描いている作品でもあるので。これを芝居として立ち上げるのはとても困難な道のりになるんだろうなと思いつつも、逆に楽しみにも思えてしまうというか。

――やりがいがあると感じた?

尾上 まさに、そうですね。そんな気持ちでした。

豊田 私はオーディションを受けて、参加できることになったんですが。ここ数年、性犯罪のニュースって以前よりも表に出るようになったじゃないですか。この芸能界でもそうですよね。だけど、どうして性犯罪だけこんなにみんなの想像力がなくなるんだろうというか。だって被害者側がバッシングを受けたりすることもあるから、なぜそんなことが起きてしまうんだろうと不思議に思っていたんです。それに海外作品だとこうした性犯罪がテーマの作品はよくありますけど、日本では比較的少ないように思いますし、私自身もナマの舞台で観たことがなかったんです。そんな時に、稲葉さんと一川さんのユニットであるポウジュで、このような題材に真正面から取り組むと聞いて、これはぜひとも関わりたい!と思いました。被害者側だけではなく、その家族とか加害者側までを多面的にいろいろな視点で描くことがまずは大事だと思っていたので。この作品に自分も参加できることが、大変嬉しいです。

串田 僕もオーディションで参加が決まったんですが、最初に台本を読んだ時にはすごくカラフルな印象があったんです。もちろん内容はダークな面が大きいですが、出てくるものや服装の指定とかを見ると、なんだかとてもカラフルだったりして。それは違和感でもありますが、そのおかげで物語に入りやすく思えたり、魅力的に感じることができたんですよね。実は、オーディションの時に台本に指定されていた色の服を一応、用意して持参していたんですが、そんな感じの流れではなかったので使わずじまいで。もう捨てちゃおうかなと思っていたんですが、せっかくだから稽古の時にでも使おうかなと思っています(笑)。

尾上 今度、着て来てくださいよ、楽しみにしてます(笑)。

――今、稽古場全体の雰囲気はいかがですか?

尾上 雰囲気は、すごくいいと思います。わからないことがあれば、すぐにぶつけられるし。稲葉さんがすごく本を読みこんで理解を深めていて、それを僕たちにわかりやすく噛み砕いて伝えてくださるんですよ。わからないことをどんどん聞いていいんだなという雰囲気があるので、怖れずにもう何でも積極的に聞いちゃってます。やはり翻訳ものなのでわからない言葉も多いですし、英語から訳せば確かにこうなんだろうけど、実際にセリフとしてしゃべってみると果たしてお客さんにこれってちゃんと伝わるだろうか?みたいな部分が出て来たりもするので。

――翻訳の一川さんも稽古場にいらっしゃるとなると、疑問が出たらその場でやりとりして手が入れられるわけで。

豊田 ちょっと珍しいことですよね。一度、読んでみた時点で一川さんのほうから「ここ、直していいですか」と言ってくださることも頻繁にありますし。そうやって細かく修正することで、より自然な言葉で、意味合いもさらにクリアに伝わるようになっている気がします。

――そうすると、お客さんにもわかりやすさが格段に違ってきそうですね。豊田さんから見た、稽古場の雰囲気はいかがですか。

豊田 すごくいいですよ。毎朝、稽古場に来るのが楽しみで仕方なくて、それって本当に幸せなことです。私も、わからないところを聞きやすい稽古場というのはありがたいなと思っていますし。これを聞いたら恥ずかしいかなということも一切なく、むしろ稲葉さんも一川さんも「意見ウェルカム!」という姿勢でいてくださるので。

串田 稲葉さんも一川さんも「私たちもわからないから、なんでも言って」とおっしゃってくださるので、とてもありがたいです。先生と生徒みたいでもなく、一緒に新しいものを作っていくという空気が出来ているのでやりやすいですし、本当に居心地がいい稽古場です。

――今回の脚本については、どういうところに魅力を感じていますか。

尾上 みんながみんな正論を吐くから、誰が言っていることが正しいのかがわからなくなってくるんですよね。それぞれに正義があって、加害者、被害者、両方に言い分はもちろんあるんですけど。逆に被害者側が悪者に見えてしまう瞬間があれば、加害者側が正しいことを言っているように思えたり。その矛盾、変な違和感みたいなところが深く書かれているので、これを演じるのは本当に大変だな……とは思うんですが。でも、まさにそこに作品としての魅力があるように思います。

豊田 本当に難しくて、何度読んでも複雑な気持ちになる本ですよね。会話が生きているというか、血が通っているところもいいですし。翻訳劇を日本語にする時、会話は特に難しいと思うんです、ちょっとしたニュアンスとかウィットに富んだセリフとか。だけど今回の物語の中で、とても重い話をしている最中なのにふと笑っちゃうところもあって。それが、この本のすごいところだなと思います。あと、稽古の序盤で勉強会があり、公認心理師の方から様々な過去の事例や心情について聞かせていただく時間があったんですけれど。その時に教わったことなんですが、加害者にとっては刑期が終わればその出来事は終わったような気分になれるんだけど、被害者にとってはずっと終わりがないんですよね。つまりこの作品も、被害者であるアンディがなんとか終わらせようとしに来ているということが書かれていて、つまりこれってものすごい1日の話なんです。そこを芝居として観ることもキツイことではあるのですが、でもそこが魅力の一つでもあると思います。

串田 面白いと思うのは、この作品がただただダークでじめじめとしているわけではなく、意外とカラッとしていたりもするところ。会話のテンポもおしゃれに思えるというか、行くところまで行きそうな場面でフッと邪魔が入ったり、集中しそうになったところでスッと脇を抜かれる感覚があって、まったく予想がつかない。同じ誰かの視点でずっと語るのと違って、視点がどんどん変わるのも気持ちが揺さぶられるのも不思議な感じがします。加害者目線の時はその人のことを怖いなと思っていたはずなのに、尾上さん演じるアンディは被害者だというのにヘタしたらある瞬間ではお客さんから一番嫌われそうに思えてくる。

――一番ひどい目にあっているのはアンディなのに。

串田 それなのにこんな気持ちになってしまって、大丈夫なんだろうかと思ったり、そんなことは考えなくてもいいのかなと思ったり、頭の中がぐちゃぐちゃになるのがとても面白いです。

――それぞれの役柄に関しては、現時点ではどう演じたいと思われていますか。

尾上 僕と豊田さんは夫婦の役なんですが、どういう夫婦に見えたら面白いのかというところは今はまだ深いところまで探れていない段階です。どう見えたらいいんだろうなあ。とりあえず、かなり尻に敷かれてる感じはありますね(笑)。何か言われるたび、エムの顔がアンディの頭に浮かんでいそうな気がする。

豊田 その場に、エムがいない時もね。

尾上 いなくても思い浮かべていそう。それは表現としてだけじゃなくて、その関係性がちゃんと目に見えるようにできたらすごい楽しいだろうなと思うんですよね。何か聞かれていても、こいつ絶対エムのこと考えてるよな、質問にちゃんと反応できていないよな、みたいな。そういう、舞台上の空気みたいなものがしっかり作れたらいいし、そこに至るためにはアンディはどう動いたらいいのか。そこは、これからさらに探っていきたいところです。エムから見るアンディは?

豊田 エムからしたら、本当はアンディにすごく寄り添いたくなるんですよ。だけど、これは稲葉さんからも言われていることなんですが「この話し合いは、誰かがテキパキと進めなきゃいけない」ので、そういう意識をエムは持っているんです。早く、終わらせてしまいたいんです、だって二人には生活があって、子供がいて。なのに家でもアンディは思い悩んでいたりするんだろうから、その姿を見ていたら、やはり難しいけれどその出来事をアンディの中で過去のものにしてしまいたい。それで、ある程度は実務的に話し合いを進めましょう、みたいな姿勢は最初のうちは特に持っていないといけないんだろう、とは思っています。だけど一緒に怒りたくもなるし、悲しみたくもなる。そこはなんとか、もう少し精神的な距離を置いておかないといけないのかも、と今は考えているところです。

串田 そして、僕の場合は犯罪者側の人なので。

――お二人とは、ちょっと立場が違いますね。

串田 台本に書かれていることでいうと、ジオは黒人で筋肉質でみだしなみを綺麗にしている人物で。もちろん人種の違いを演じることは難しいですが、その人物の立場というものを常に意識していたいなと思っています。筋肉質だというのも、トレーニングを常にしているみたいで。家にも、どうやらトレーニング器具が置いてあるみたいですしね。なんでかを考えると、やっぱりきっとその場から少しでも抜け出したいという気持ちがあるのかもしれないな、と。少しでもいい人間になろうと本当は努力しているのかもしれません。どんな人だって、今いる環境から少しでも良くなりたいと思いながらもなかなかそうはならないことをわかっている中で、どうにか自分を騙しながら生きていこうとしている人なのかもしれないな、と思っています。

――稲葉さんの演出を受けてみての感想はいかがでしたか。

串田 とにかく集中力がすごくて、テンションも高くて。説明する時とかも、半分演じているかのようにバーって勢いよく語るのも、すごく面白い。とても演劇的に創作しているというか、すごくハイレベルな状態を保ったままで最後まで走り続ける感じなので、体力もすごいなあと思っています。

豊田 そうそう、体力がすごいですよね。ずーっと集中し続けられるというか。

尾上 その上で、潔さもあるんです。「やっぱり私はこれ、ちょっとわからないから調べておきます」って、わからないところはわからないと潔く言ってくれるのも、こちらとしてはなんだかとてもありがたいというか。「よかった、稲葉さんもわかんないのかー」って、ホッとしたりもするし(笑)。もちろん、わからなくても最後はこのカンパニーのみんなで答えを見つけましょうと言ってくださる。つまり、世間的な答えではなく、このカンパニーの中だけでの答えを持っていれば絶対に戦えるんだと信じられれば、安心してその船に乗れますからね。

――最後に、それぞれからぜひお客様へメッセージをいただけますか。

尾上 いやあ、ちょっと難しいですよね。この作品の場合、どう誘えば一番いいんだろう。

串田 そこにいる人たちを観察する面白さもあるとは思うんですが、もちろん国も違うし、その当事者に近い立場でもないですしね。だけど、たとえば旅行の話とかを聞いている時に、実際にその土地に自分が行った時よりも、他人が行ってきたという話を聞いたほうが面白く感じる時ってあるじゃないですか。そういう感覚を、僕らはこのチームで既に経験し始めていて、稽古場でいろいろな出来事を共有できている。それがバーン!と強いエネルギーとして発揮出来たら、ものすごく面白い芝居になると感じているんです。そんなマジックが起こせたらいいですよね。

豊田 そして今回のお芝居はトリガーアラートがある作品でもあるので、もし内容に関して不安に思う方がいらしたら、まずは事前にチェックしていただければ。だけど上演するのが下北沢の駅前劇場ですからね。距離感としては、まるで登場人物たちと同じ部屋にいるくらいに近く感じるんじゃないかなと思うんですよ。これだけ濃密な会話劇を、そんな近い空気感で味わえるのはかなり貴重な機会になるはずです。しかも今回は10日間くらいで終わっちゃいますからね! 私も舞台に出演する時は周りの方々にお知らせをするんですが、今回は「本当に観たほうがいいよ!」と強く言っています(笑)。ですので、出来るだけ大勢の方に観に来ていただけたら嬉しいです。

尾上 稲葉さんによると実はこの『Downstate』という作品、今回ポウジュの第2弾の企画として上演されるわけなんですが、本当は第1弾としてやりたかったというくらいに思い入れの深い作品だったそうで。その作品に自分が参加できるなんて、とても幸せです。翻訳劇をもっとカジュアルにというのがポウジュのコンセプトでもあるので、そういう意味でもとっつきやすく見やすい作品になっています。肩肘張らずに観に来ていただきたいです。そして観劇後に会話ができることって、僕はとても素敵なことだと思っていて。この人物は今後どうなっていくんだろうとか、あの場面の後どうしただろうねと想像したくなる作品が、いい作品だと思うんですよ。もちろん小児性愛や性加害などの問題について話すきっかけになればいいとも思いますし、登場人物たちがこの先どう人生を送っていくんだろうというところは重い気持ちになるだけではなく、決して楽しい気持ちではないかもしれないですけど、まずはそこを目撃していただき、そこから会話が弾んでいってくれたら嬉しいです。みなさん、ぜひとも劇場に足を運んでください!

取材・文 田中里津子