『夫婦善哉』などで広く知られる“オダサク”こと織田作之助の小説『わが町』を原作に、1959年に初演された人情味あふれる舞台『佐渡島他吉の生涯』が、令和の時代に復活する。名優・森繁久彌の当たり役とも言われた人力車夫“他ぁやん”役に挑むのは佐々木蔵之介、演出は森新太郎が手がけることになった。新生パルコ劇場のオープニング・シリーズ第二弾でもある今作、果たしてどんな舞台になりそうか、佐々木と森に語ってもらった。

――森さんが織田作之助作品をこの時代にどう演出するのか、興味津々です。現時点で話せる範囲内でいいので、構想をお伺いしたいのですが。

森「現代に上演するといっても、物語の時代を変えるわけにはいきませんからね。明治、大正、昭和の、僕らや多くのお客さんたちがまだ生まれていない時代も含めて、僕たちのルーツというか、原風景みたいなものが出せたらいいなと思っているところです。1905年から始まる話だから、今から100年も前になってしまうのですが、そのわりに今とそれほど変わっていないんですよ。そんな前の時代からこうやって同じように笑って泣いて、一生懸命生きている人々の話なので。オダサクは、本当に市井の人を描くのがうまいんです。僕がオダサクの作品を好きなのも、その無名性にあるような気がしますね。というか、そもそも僕、実は昔からオダサクのファンなんですよ。」

佐々木「へえ、そうだったんですか。」

森「オダサクに魅かれるのはいつも、そこなんです。物語の裏側には社会性、つまり戦争の影があったり、世の中の動きが見え隠れするんだけれども、それよりは明日のこともわからない、今、目の前にあるものだけで精一杯の人たちの日々がしっかりと描かれている。しかも、それを苦しい面だけではなく、この作品のように笑いながら精一杯生きていますよという、オダサクが市井の人々を見つめる目を感じられる。そういった魅力を、今回は舞台上でどういう風にお客さんに届けることができるのかなというのが今から楽しみです。」

――オダサク作品の、たとえばどういうところに魅かれたんでしょうか。ちなみに、最初に読んだ作品は。

森「読んだのは『夫婦善哉』からです。僕は演出が生業ですけど、生涯で一本だけ戯曲を書いたことがあって。それがまさに、オダサクを主役にした物語でしたね。オダサク自身が好きなんです、あの人、無頼派として知られるだけあって無茶苦茶な人だから。そういう面も含めて憧れていて、それでいつかオダサクの小説を舞台化したいと思っていたんですよね。その後、いろいろ紆余曲折があって今回実現することになったわけですが。そもそもは僕が昔、東宝さんとお芝居をやりましょうかと企画を練っていた時、見つけたのがこの作品だったんですよ。その時点では実現せずじまいだったんですが、そのまましばらく温めていて。それで今回、蔵之介さんとお芝居ができる二度目の機会をいただいたので、これができるかどうか提案してみたんですね。パルコのオープニング・シリーズなので、このタイトルで大丈夫かな?とも思いましたけど(笑)。あと東宝さんは許してくれるんだろうかと思いつつ、でもとりあえず一番やりたいものを言おうと思ったので。そうしたら、まず東宝さんが快くOKしてくださり、森繁さんの遺族の方にもいいですよと言っていただき、パルコも大丈夫だというので、じゃ、あとは蔵之介さんだけだとなって、口説きに行きました。でもさすがに初めて蔵之介さんにこの話をした時は、かなり神妙な顔をしていましたね、「これを俺、やるのか?」って(笑)。いや、前から言ってはいたんです、蔵之介さんと喜劇性のある芝居をやりたいということは。でもまさかこの作品を持ってくるとは予想外だったみたいで。きっと、ニール・サイモンみたいなものだと思っていたんでしょう。いやあ、それにしても、なかなかに神妙な顔でしたね。」

――確かに、意外性のある組み合わせだと思いました。

森「そうでしょう。だけど、ひとりの男の40年間の人生を演じなければいけないわけじゃないですか。それが、30代くらいから70代くらいの幅になるので、その中間くらいの年齢の俳優がいいなとは思っていたんです。その点、蔵之介さんは今、ちょうどいい年齢ですから。若いほうもできるし、年老いてからもちょうどいい。どちらかに偏った年齢だと、たとえば若い頃のほうはちょっと無理があると感じたりしてしまいますからね。だから、これをやるのなら、まさに今、蔵之介さんに頼まなければ、と思ったんです。加えてこれは関西のノリが満載の芝居なので、そういう意味では関東の俳優さんとやるより、やっぱり蔵之介さんと出会えたんだから、ぜひ一緒にやってほしいと思ったんですよね。」

――喜劇を蔵之介さんとやりたいと思われたのは、どうしてですか。

森「僕が演劇を始めた頃、蔵之介さんは惑星ピスタチオという劇団に所属されていたんです。だから僕にとって、蔵之介さんはやっぱり今も惑星ピスタチオの人なんですよ。蔵之介さんがこの話をされて、うれしいかどうかはわからないですけど。」

佐々木「ふふふ。」

森「いまや、シブい俳優さんとしてみなさん認知されていると思いますが、僕にとっては、ふざけまくって、お客さんを笑わすことしか考えていない集団で身体を使って笑わせていた、そのイメージがいまだに残っているんです。でも前回蔵之介さんとお芝居をご一緒したのは『BENT』(2016年)という、シリアスで深い作品だったので。あれは正直、台本を読んだだけでは救いようのない話ですけど、ユダヤ人の収容所で北村有起哉さんと蔵之介さんが二人で交わしている会話というのは、基本的にユーモアが貫かれている内容になっているんですね。実際に、何もないからこそユーモアだけが武器なんだと囚人たちは一生懸命、少しでも毎日を明るくしようとしていたそうなので、そのユーモア性は生かしたいと思ってそうしたのですが。僕の想像以上に、二人が交わす言葉にお客さんはたくさん笑ってくれていた。またそれだからこそ、訪れる悲劇性が浮き彫りになってね。でもその様子を見ながら、次はぜひ、ド直球の喜劇をやりたいなと思っていたんです。」

――佐々木さんは、その『BENT』以来の森さんとのタッグになるわけですが、率直なご感想はいかがですか。最初に話を聞いて、神妙な顔になった時はどんな思いがあったのでしょうか。

佐々木「とにかく、まずはなんでこの作品をやるの?と思ったというのが、正直なところでしたね。」

森「アハハハ、やっぱり。」

佐々木「タイトルからして、これを本当にパルコ劇場でやるの?って思いましたから。たぶんみなさんも、そう思われているでしょうけど。しかも、オープニング・シリーズで。」

――正直、ちょっと驚きました。

佐々木「ですよね。でも、なぜこの作品を選んで、新しくなったパルコ劇場で、僕とやりたいのかを神妙な顔をしながら聞いていた時、なんだったか、途中で聞いた森さんの一言で「あ、そうか。わかった、これ、やろう!」と思えたんです。」

――森さんからの一言で?

森「なんだろう。“たくましさ”、かな。」

佐々木「そうそう、そんな言葉でした。」

森「オダサクと言えば、どの作品でも貫かれているのはたくましさなので。今回はちょっとバカバカしいほど、みっともなくなりながらも、たくましい人をやりましょう、と。」

佐々木「そういうところを描きたい、そこを表したいんです、って森さんはおっしゃっていたので、なるほど、そこか!と思って。」

――それで納得した。

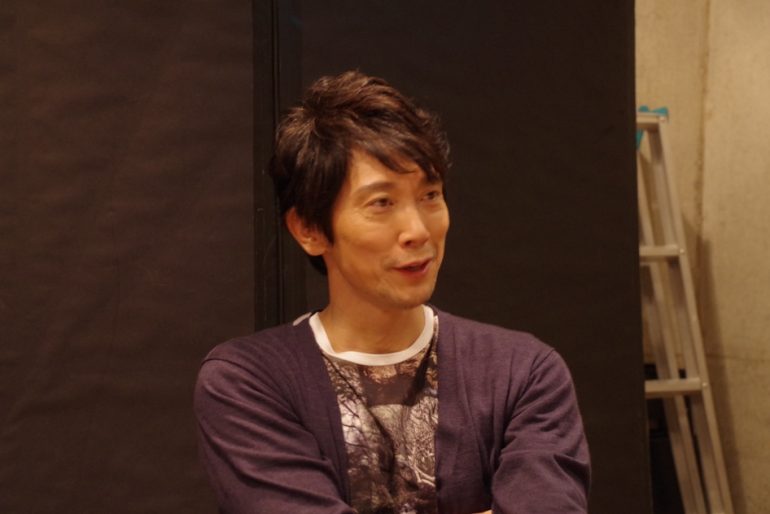

佐々木「はい、そうですね。だけど、森さんがここまでオダサクのことを愛していて、戯曲まで書いていたなんてことは今、初めて聞きましたよ。森さんってギリシャ悲劇もやれば、シェイクスピアも、ニール・サイモンも、とにかくどんな作品もやる人だけど。これか、これを持ってきたか!と思いましたね。僕は『BENT』でご一緒させていただいていますが、あの時の稽古場が結構、緊張感があったんです。それがまた、心地いい緊張感でね。その中で森さんは、それぞれの役者に平等に接してくれるし、それぞれの持ち味を生かす演出をつけてくれる。そして出来る出来ないって、どうしてもあるじゃないですか。資質とか能力によるものですから。でも作品ときちんと向き合ってさえいればそこを引っ張りつつ評価してくれる、その点はとても信頼しています。いや、中途半端ながんばりで出来ひんのはアカンけど、がんばってるけどどうしても出来ひんというのは許してもらえるんです。それは、稽古の最中にも思っていたことなので、そこが一番信用できるかな。また緊張感がある稽古だというのに、たまに見せるこの笑顔がめちゃくちゃ素敵なので、どんなことも全部許せちゃう(笑)。その顔が見たくて、ちょっと笑かしにいこか!と思うこともありますしね。だから口説かれた時も、ちょっと冗談を言いながらのこの笑顔を向けられたので、やることになったという感じなんですよ。」

――大阪の地名がいろいろ出てきたり、長屋で暮らしている描写があったり、生活感がものすごくありますよね。

森「オダサクが、自分が育ったところをモデルにしているみたいです。当然、デフォルメはされているし、架空の人物を描いているとは思うんだけど。おそらく、知っている風景を思い出して書いていたんじゃないかな。だけど、もとは小説だけど、脚本の椎名龍治さんと潤色の森繁さんとで見事なほどに舞台化していて。あの本から、よくここまでふくらませたなと感謝しているくらいです。僕は菊田一夫さんも好きなんですけど、人間の描き方が『放浪記』みたいに本当にうまく書かれているんですよね。何回笑って泣くんだと思いながら(笑)。あと僕、関西弁に憧れがあって。あのグルーヴ感が、いいんです。だからこそキャスティングにはこだわっていて、もちろん100%というわけではありませんが、なるべく関西圏出身の役者を揃えてもらっています。」

――ネイティブならでは、出せるものがある。

森「関西の芝居って、あのグルーヴ感がやっぱり違うなって思うので。イントネーションだけではなく、身体全体で刻む、あのリズムがいいんですよ。」

――勢いのある関西弁だと、独特のエネルギーが湧き上がってくるように感じます。

森「そうそう!そこをなんとか関西圏出身の俳優さんに出ていただくことで、助けてもらいたいなと思っているんです。」

――佐々木さんが関西弁でお芝居をやられるのって、久しぶりなのでは?

佐々木「映像の仕事ではありますけど、舞台で関西弁のセリフをしゃべるのは、そういえばここ何年もなかったですね。それこそさっきの、惑星ピスタチオの時代には、要所要所でやるネタには関西弁を入れていましたけど。」

――この佐渡島他吉という役柄の、どういうところに魅力を感じていますか。

佐々木「明治、大正、昭和と時代が変わっていく中、でも他吉は変わらずに、自分の身体を責めて責めて責めて働き続けている。時代背景がどうだろうと、何が起きようが笑って、泣いて、怒り狂ったりもしながら、とにかく生き続けていく。そこがたくましいんですけど、だけどそんなヤツが本当におったら、きっと周りは迷惑やろなあ(笑)。」

森「くくく、本当だよね。」

佐々木「きっと身内にいても、ただ近所におるだけでも面倒なヤツだと思うんですけど、だけど妙に魅力があるんですよ。そんな男の物語を、もう令和の時代になった渋谷でできるというのは、なんか面白いですよね。」

森「すごく渋谷っぽくない話だとは思います。パルコ劇場のオープニングのラインナップが出た時、自分でもやっぱり浮いているなと笑っちゃいましたから(笑)。ムチャクチャなヤツではあるけど、そんな男が蔵之介さんとかぶったのは、やっぱりどこかチャーミングでモテ男だからなんですよ。色気があるから、女の人が寄ってくる。みんなダメだダメだと言いながら、本当は近づきたくないのにどんどん魅かれていっちゃう。そういう人、いますよね。」

――つい、世話を焼きたくなってしまうような。

森「そうそう、ダメで、完璧じゃないところがこの人の色気なんですよ。」

佐々木「人力車俥夫としてのたくましさもありますしね。僕、さっきちょっと思ったのが、人力車にお客さんをガーっと乗せて、この時代の街並みや、人々の姿を見せてあげたいな、と。」

森「カッコいいことを言うなあ!(笑)」

佐々木「他吉という人が、人力で見せてあげる。演劇も人力、ですしね。そんなエネルギーが出せたらなと思いました。」

森「でも実際、お客さんは新鮮かもしれないですよね、蔵之介さんは比較的クールな役柄のほうが多いですから。作品としても、アカデミックなものが多いですし。その点、今回はめちゃくちゃわかりやすいお芝居ですから。」

――みなさん、身近に感じやすいかもしれないですね。

森「わからないところなんて、きっとひとつもないですし。そんな物語の中で、出て来る人間を丸ごと味わっていただきたいです。いや、こんな風に今は楽しくしゃべっていますが、たぶん蔵之介さんはこれ、大変だと思いますよ。心も身体も、擦り減らしていくんじゃないですか。他吉は本当に喜怒哀楽が激しくて、ものすごくテンションの高いオヤジの40年間を演じることになるわけなので。だけどそこまで、徹底してやらないと面白くならないからね。」

佐々木「舞台をやる時は僕、毎回不安なんですが、今回は特に不安です。でもとりあえず、このタイトルの芝居を僕がやるということで興味が湧いて観に来ていただければ、きっと楽しめるはずです。ヒューマン、人情ものですが、いろいろなものが目撃できますから、ぜひお越しください。僕自身もまだ、どうなるかわからないですが(笑)。」

――相当笑えそうだし、泣けそうですよね。

森「いやあ、これは泣けますよ。哀しいんだけど、笑っちゃうし。人間ってバカだなあって思いながら、救われるところもある。どんなに辛くても生きていくしかないんだけれども、そこにも輝く瞬間はあるんです。そんなことが描かれている作品になればいいな、と思いますね。」

取材・文/田中里津子