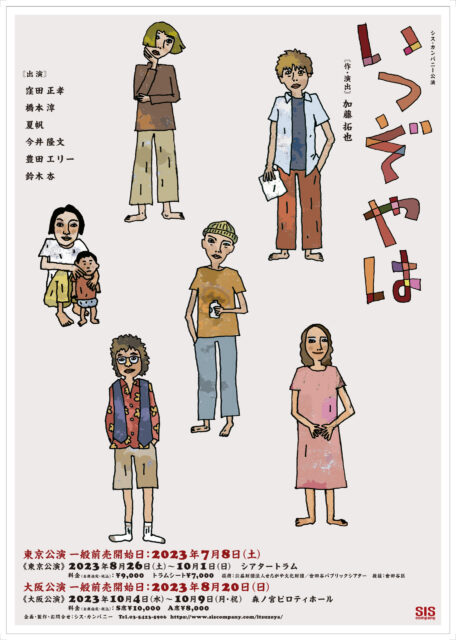

第67回岸田國士戯曲賞を受賞し、映画やドラマでも活躍中の劇作家・加藤拓也による最新作「いつぞやは」が東京・大阪にて上演される。かつての演劇仲間が癌に侵されたことをきっかけに、その周囲の人々のリアルな現実が浮かび上がってくる物語で、窪田正孝、橋本淳、夏帆、今井隆文、豊田エリー、鈴木杏といった魅力的なキャストが集結。緻密な会話の積み重ねから見えてくる、若者の心象風景を静かに描き出していく。加藤作品の常連となりつつある橋本淳は、本作にどのように臨むのか。話を聞いた。

――まずはご出演にあたっての率直なお気持ちをお聞かせください。

加藤拓也さんと一緒に演劇をやるのは今回で4本目。でも、新鮮な気持ちでオファーを受けました。脚本も同時に頂いていて、第一印象は…また大変な作品を書いたな、という印象でした。加藤さんは描く人間性やテーマが、本当に毎回違う角度でくるんです。毎回、違うアプローチが必要で、覚悟も必要だと思ったので、嬉しさ半分、怖さ半分という状態でした。もちろん、楽しみにしているんですけどね。稽古をして、この物語がどのように立ち上がってくるのか、今は楽しみで仕方ないです。

――どんなところが新鮮に感じられたんでしょうか。

リアリティのある会話劇、というところは共通しているんですけど、今回はストーリーの起伏がわかりやすいと思いました。何か大きな事象が起きるとかでもない。でも、水面下にあるいろんな感情の渦のようなものが、今までの作品の中で一番感じるところがありました。読み物としてもとても面白いですし、自分に置き換えることもできて、感動もしたんです。多分、普通にやってしまうと、普通に終わってしまう作品だと思うので、心の機微などの細かいところをどう掬い取って、どう表現に乗せていくのかが難しいところ。そこが今回の勝負になるんじゃないかと思っています。

――物語については、どのような印象を持たれましたか?

加藤さんの本って、オフビートだと思っているんですよ。今回のお話だと、病気のことや余命宣告を受けてしまっている人にフォーカスを置きがち。もちろん、その当事者のストーリーではあるんですけど、周りを含めた群像劇になっているので、報告を受ける側の視点もちゃんと描かれているんです。そこがやっぱり加藤拓也作品ならではなのかな、と思っていて。当事者目線で描きがちのものを、当事者のちょっと昔の友達の目線で描いていくのはなかなかないことなんじゃないかな。そこにリアリティのある会話がある。観た人それぞれに”これは自分の見た情景だな”と思わせられるような作品になっていると思います。

――役どころについては、どのように捉えていらっしゃいますか?

松坂は、とても優しい青年だと思います。登場人物の中には、過去に演劇をやっていたけど今は離れてそれぞれ生きている人もいるんですが、松坂は演劇を続けてきた人。テレビの脚本を書いたり、映画の脚本を書いたりして、きっとメディアからも注目され始めていて、彼の手に収まる範疇を超えてきているところだと思うんです。生活と仕事に忙殺され始めているっていう状態だと思うんですね。だから、癌を告白されて、本当はそっちのこともきっちりと受け答えしたいんだけど、今やるべきことがある中で見逃しがちになってしまう。そのことに後々で気付いていくっていう部分がある。そこは優しいと思いますし、人間関係において興味と怖さを両方持っていますね。距離感をきっちりと守るタイプです。そのあたりは、作家ならではの立ち位置かもしれないですね。

――変に近寄りすぎたりはしないし、離れて行ったりもしないタイプでしょうか。

そうですね。みんなでガヤガヤしている場面でも、1人だけちょっと黙っている時間が長かったり、よく見ていたりするんです。そこで松坂が発するタイミングっていうのは、きっと場の流れを感じた上でのタイミングで、人との距離感においてすごく気を遣っているように思えました。自分の生活に影響してしまう距離感ってあるじゃないですか。近づいていった友人がマイナスの方向に引っ張られてしまったら、自分の生活にも干渉してしまうというか。親友と呼ばれることへのプレッシャーって、きっとありますよね。

――友達なら、親友なら、と、”やらなきゃいけないこと”が増えてしまうような感覚ってありますよね。

友達とか親友って、ちょっと難しい距離感じゃないですか。こっちは友達と思っていても、あっちはそう思っていないとか。関係性をかっちり決めてしまうと、そこに対しての責任感が生まれてしまうんですよね。何かあった時に助けてあげないことは、人として残酷なんじゃないかとか、ネガティブな感情が出てきやすくなる。だから、ある程度の距離感がある方が、セーフティなんですよね。特に今、SNSが発達してきている社会で、人との距離感がちょっと空いている感覚もありますよね。ネット上では繋がっているという、ちょっと特殊な距離感もある。その距離感に慣れてしまっているから、めんどくさい時間に巻き込まれてしまうくらいなら、1人の時間を大切にしたいという感じ。そういう現代の人の大多数に近い人間像なのかな、と思っていますね。

――優しくない自分を認識したくないから、最初から距離を取っておきたい。

そう。それに気付いてしまうと、自分ってダメ人間なんだなって思ってしまう。そういう怖さもありますよね。すごく感覚的な部分なので難しいところですけど。自己肯定のために友達のリレーションシップを使うのも、なんか違う感じがするじゃないですか。”親なんだから会いに行かなきゃ”みたいな、関係性があることで自分がが疲弊していく感じもある。そういう細かいところもしっかり描いているな、という印象はありますね。

――現時点では、共感のほうが多い感覚でしょうか。

人との距離感の部分で言うと、僕自身もそんなに友達が多い方ではないので、そうかもしれません。特にコロナ禍になって、自分1人の時間っていうのが割と多く取れるようになって、松坂という役にも近い部分は感じています。感情だけで動かないというか、先を予想してから動くとかもそうですし、忙しさにかまけて連絡が遅くなってしまうところもそう。まさに3日前に来たメールを、まさに今日返信したりしましたから。そういうタイムラグがある感じは似ているのかも、って思いますね。

――感覚的に、自分と近い役って演じやすい?

いや、近いとちょっと難しくなるんですよ。役と自分が近すぎると、気を抜くと簡単に”橋本”になっちゃう。それって失敗の方向だと思うんですよね。脳で理解していても、体が感覚的に反応してしまう。橋本淳の肉体と精神を使いながら役として生きるか、ということなので、芝居の中で橋本としての反応で動いてしまうのは違う。そこをどうコントロールするかを、稽古の中でやるべきだと思っています。そういう意味では、トーンがくっきり違う役のほうが染めやすいですね。ちょっと体を動かすのも、はっきりと明確性を持たせないと、芝居がブレますから。

――同じ動きに見えても、役として動いたかどうかが大事ということなんですね。

自分自身の反応だとしても、自然には動けているし矛盾は無いかもしれない。でも、その瞬間に演じ手の我が出てしまうと、加藤さんにはバレるんですよね。そこは本当に良く見ていると思います。役の感情の流れじゃなく、我で動くと、すぐに気付かれます。

――加藤さんの魅力はどのようなところに感じていらっしゃいますか?

たぶん5年くらいの付き合いになるんですけど、私生活が全然見えてこないんですよ。何を考えているか分からないし、ミステリアス。冗談で言ったのか、本気なのか、今でも毎回分からないんです。メールでも、実際の会話でも。でも、なんか掴みたくないんですよね。僕も、掴ませたくないし(笑)。2人でご飯に行くこともあるんですけど、あんまりプライベートな話は避けています。今どんな仕事をしていて、次はどういう話をやろうか、みたいな話はするんですけど、どんな恋愛しているかとかは全然知らないんですね。遊びの誘いも来るんですけど、断ることも多いんですよ。加藤さんって、割とアクティブで、朝方だし、お酒も飲まないし、健康志向なんですよね。

――そのあたりはいわゆる脚本家や演出家のイメージとは違うかもしれませんね。

そうなんですよ。作家さんって、夜中にずっと書いているイメージあるじゃないですか。でも、彼は朝早く起きて書いているんです。そこは僕が作家さんに抱いているイメージとは違うんですよね。健康にすごく重点を置いていて、あんな重たいテーマを扱っているのに、すごくさわやかな汗をかいている人だと思うと不思議な感じがします。筆もすごく早いし、キャスティングの時にはもう脚本がある。そこは信頼が厚いですね。役者としても、脚本を読んでみて、この役だったらやりたい、って言えるので。すごくしっかりしているな、と思っているんですけど、どこが本心かは分からないし、そこはずっとわかりたくないとも思っています。

――信頼はあるけど、いわゆる友達とも違う関係ですね。

なんでしょうね。作品が求めているものというか、目指すべきゴールや見ている角度はきっと同じだと思うんです。だからこそ、プライベートで変にこれ以上近づくよりも、仕事という場で、この1年間にインプットしたものをお互いに提示していく関係性が、今はすごく好きなんですよね。この一定の緊張感がある中で彼と創作している場が本当に楽しい。今でも、いろいろな企画が上がってくる中で、彼とたまに会うと緊張するし、ちゃんと意見を固めてから言わないと見透かされる。そういう意味で、友達になりたいというよりは、いいものを2人で作る関係でいたいって思います。

――今回は共演の方々も同世代が多くて、楽しみな面々だと思いましたが、いかがですか?

こんなに同世代が集まることって無かった気がします。みんな35歳前後で、共通の話題も多いと思うし楽しみですね。初共演なのは夏帆ちゃんと(鈴木)杏ちゃんなんですけど、昔から面識はあって、やっと共演できるっていう想いです。今井(隆文)くんとは10年来の付き合いなんですけど、舞台では一緒になったことはなくて。そういう意味で、持ち球は知っているけど、引き出しは知らない、みたいなメンバーなんですよね。投げる球は知っているけど、どういうふうに投げるのか、隠し持っている引き出しは何なのか、それを稽古の中で深く知っていけるのは楽しみです。公演も8月末から10月まであるので、きっと稽古が終わっても変わり続けると思うので、みんなでああだこうだと言いながらお芝居できるのが本当にありがたいです。

――稽古に臨むとき、ご自分の中での決め事とかはありますか?

自分の状態を絶対に否定しないことですね。自分の肉体を使って表現しているので、例えば、今日はちょっと腰が痛いな…って思ってしまったことも否定はしない。否定してしまうと、そこからどんどん矛盾が生まれてしまうので、例えば今回なら、松坂という役は腰が痛い時にどうするだろう?と結び付けたりしますね。もちろん、役がブレない程度にですけど。緊張も、松坂として緊張している状態で臨めば、絶対に役に乗っかってくる。そこを、橋本が緊張しているのに松坂は緊張していない、としてしまうと、どこかに違和感が出来てしまうんですよね。そこをフレキシブルに対応するためにも、その日の状態を楽しんで役に乗せられるか、というのを意識しています。だから、絶対に自分に嘘をつかないですね。

――そのスタイルはいつごろ確立できたんでしょうか。

20代の頃は、感情やパッションで走っていました。でも25くらいのときに感情だけでは伝わり切らない演劇もやるようになって、そこからフィジカルを意識するようになりました。体の角度や手の使い方、女形も勉強しました。感情を使わずに、そこまで自分の感情を伝えられるのかを、現場現場で勉強しながら、我流ではありますがやってきましたね。心理学や演劇の本も読んで、その中から自分に合うものをちょっとずつ貰って、そこからロジカルに役を作るようになったと思います。それがここ最近なので、それこそ加藤くんと知り合った頃に今のようなスタイルになったかもしれないですね。

――最後に、今回の舞台を楽しみにされている方にメッセージをお願いします!

きっと演劇なお好きな方や、出演している誰かのお名前からこのインタビューを読まれているかと思いますが、演劇がお好きな方には、この作品が必見だということはきっとお分かりなんじゃないでしょうか。見逃せない作品だと思います! 演劇初心者の方にも観やすい作品になっていると思うんですよね。演劇って、敷居が高いとか、大声で大仰な芝居をしているんじゃないかと思われるかもしれないですが、映画よりもリアルな芝居を感じられるんですよ。その時の空気の流れ、お客さんの呼吸なども使いながら、僕らは芝居をしているのでぜひ体験していただきたいです。言葉では言い表せない感情がこの「いつぞやは」には詰まっているので、きっと何かを持ち帰っていただいて、ずっと覚えていていただける作品になると思っています。構えずに、ぜひいらしてください!

取材・文/宮崎新之