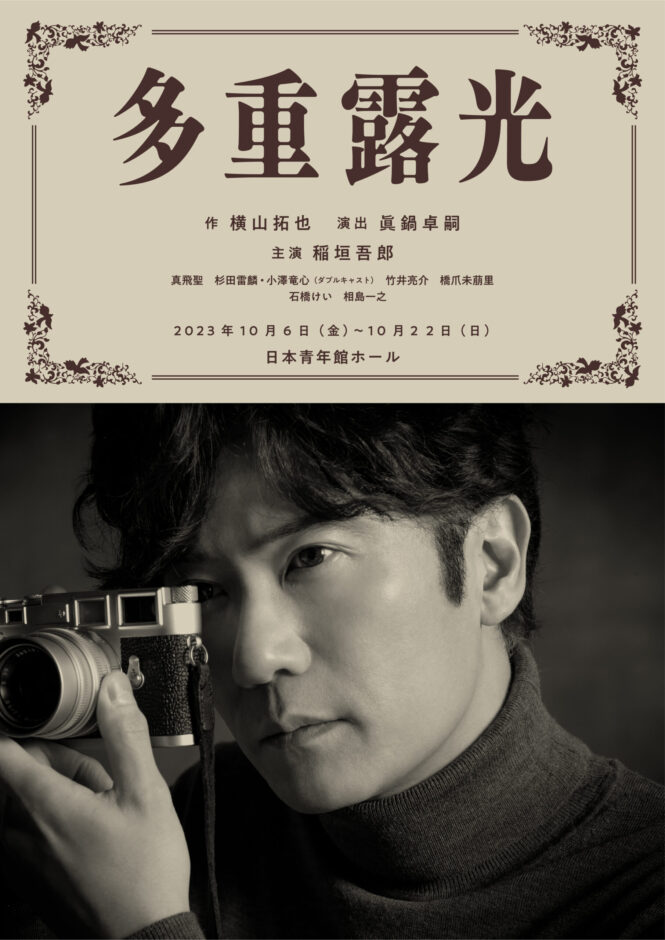

稲垣吾郎が主演を務める舞台『多重露光』が東京・千駄ヶ谷の日本青年館にて開幕した。

本作は注目の劇作家・横山拓也が書き下ろし、幅広い作品で活躍中の眞鍋卓嗣が演出を手掛けるオリジナル作品。街の写真館を舞台に、登場人物たちの心情や時空が“多重露光”のごとく重なり合い、表出していく物語が描かれる。初日の公演を前に、舞台挨拶と公開舞台稽古が行われた。

舞台挨拶には、出演の稲垣吾郎、真飛聖、相島一之、そして演出の眞鍋卓嗣が登壇。

初めて眞鍋の演出を受けた感想を問われると、主演の稲垣は「俳優に寄り添ってくれる優しい方で、穏やかな現場だった」と語り、「今回初めて演劇のワークショップというものを受けたが、お客さまがいない中で、誰に向けてやっているのか?とちょっと恥ずかしくなった」と稽古場でのエピソードを披露。

真飛は「私たちが演じたことに対して、否定せずに必ず肯定してくれて、そこへ新たな提案をしてくださるので、自分は間違っていない方向へ進んでいるんだなと自信が持てました。あたたかく受け止めていただき、みんなを“大きな船”に乗せてくださった」と語った。

続いて相島も、「気が付いたらグッと作品の世界が立ち上がっているんだよね。これが“真鍋マジック”!」と表し、シームレスにパズルのピースが嵌っていくような眞鍋の演出手腕を、驚きと共に称賛した。

キャスト陣の言葉を受けて真鍋は、「皆さんのお力のおかげで、非常にやりやすかったです。一緒になって考えてくださって、皆さんお人柄も好くてチームワークもバッチリ」と賛辞を送る。「普段自分がやっている小さな団体と同じように、作品について話し合える時間があり、とてもいい創作現場でした」と語り、充実した稽古期間であったことが窺えた。

また、稽古場で話す中で稲垣と真鍋は「地元が一緒」であったことが判明。同世代ということもあり、「子供時代にすれ違っていたかも!?」という話題で盛り上がる一幕も。

本作では、名機と謳われた昔のフィルムカメラがいくつも登場する。プライベートでもカメラ好きな一面を持つ稲垣は、カメラの豊富な知識を披露し、稽古場では「稲垣吾郎カメラ講座」が開かれることもあったのだとか。会見中も舞台セットの暗室の引き伸ばし機でプリント作業について解説するサービスぶりを発揮し、会場を沸かせる場面も。また、フィルムカメラ好きが高じて、自宅にも暗室があることを明かし、「赤色灯に包まれて現像を楽しんでいる」と筋金入りの写真好きエピソードも披露された。

また、それぞれの役名についても触れられ、稲垣演じる純九郎は「ズミクロン」から、真飛演じる麗華は「ライカ」、相島の建武郎は「タムロン」など、全員がカメラに所縁のある名前になっていることが明かされた。脚本の横山のカメラ愛や遊び心が感じられる、心憎い演出だ。

最後に稲垣が、「誰もが抱えている過去への思いに優しく寄り添ってくれる物語。観終わったあとに、改めて家族の大切さ、そして何よりも自分を愛することの大切さを感じてもらえるような作品になっていると思います。また、この作品を観てフィルムカメラに興味を持っていただけたらうれしいです。出演者一同、心を込めてお届けいたしますので、ぜひ劇場でご覧ください」と来場を呼びかけた。

■公開舞台稽古レポート

舞台は、「昔ながらの」という言葉が似合う佇まいのとある街の写真館。

写真館を営む2代目店主の山田純九郎(稲垣吾郎)は、親しみやすさと浮世離れ感が同居した、不思議な温度感を持った人物だ。表面的には現実社会に適応しているように見えるが、その内実には深い欠落感と孤独を抱えている。

そんな純九郎を取り巻く人々は、一風変わったところがありながらも現実を逞しく生きている。純九郎の亡き母・富士子(石橋けい)の代から写真館と所縁のある中学教師・木矢野理子(橋爪未萠里)は、純九郎に学校行事の撮影を依頼しているが、最近仕事に身の入らない彼の様子を気にかけていた。このままでは仕事の依頼もできなくなる、と純九郎と写真館の行く末が心配だと詰め寄る。その裏側に、ほのかに純九郎への想いも垣間見えるところがいじらしい。

幼馴染で近所に住む二胡浩之(竹井亮介)は、何かと純九郎の前に現れては絡み、鬱陶しがられている。不躾で飄々とした男ではあるが、木矢野同様に二胡も純九郎を心配し見守っている一人だ。決して気が合っているわけではないけれど、木矢野と二胡の小気味いい会話の押収は時に笑いを誘い、思わず聞き入りたくなる。

ある日、かつて富士子が家族写真を撮り続けた常連客で、幼少の頃、純九郎が密かに憧れの家族として見ていた「新田家」の令嬢・麗華(真飛聖)とその息子のミノル(杉田雷麟、小澤竜心のWキャスト)が写真館に訪れ、物語は思いもよらない展開を見せる。

離婚して地元に戻ってきたという麗華は、お嬢様育ちゆえの品がありながらも、快活としたと明るさと華やかさがあり、その姿は誰が見ても魅力的に映る。息子を第一に想う母の一面ものぞかせ、親子で人生の再スタートを切ろうと前を向いている姿が印象的だ。

次第に純九郎は麗華と実の親子と距離を縮め、疑似家族的なあたたかな交流を始める。しかし、よかれと思って提案したことが、意図せずに真実を露呈させ、逆に親子を傷つけてしまうことに……。

純九郎の人生に多大な影響を及ぼしてきた、会ったことのない戦場カメラマンの父・建武郎(相島一之)と、写真館を切り盛りし一人で純九郎を育ててきた母・富士子の存在が、物語に終始大きな揺さぶりを与える。「父親のような立派なカメラマンになりなさい」「本当に撮りたいものを見つけなさい」という母の言葉は、いつしか呪いのように純九郎の心に重くのしかかっていた。消えては現れる父と亡き母の姿は、まさに多重露光のように現在を生きる純九郎の上に重なり、影を落とす。とりわけ、純九郎には伝えられることのなかった、25年前の建武郎と富士子の再会場面は、その真実の残酷さが胸に迫る。

親からの呪縛、そして過去の自分と向き合い、純九郎は新たな生き方を見つけることができるのか――。何かが解決するといったわかりやすい描写は一切ない。だが、だからこそ余韻が残り、その先の物語を考えさせられる。親や世間から期待される“役割”にプレッシャーや息苦しさを感じて葛藤している、あるいは「何者かにならなければいけない」という強迫観念から抜け出せられない、そんな想いを抱いている人にはより響くものがあるだろう。

公演は10月22日(日)まで。10月10日(火)11:00、12日(木)17:00、19日(木)17:00の公演終了後には、抽選でバックステージツアーも敢行。当選した際には、客席からは見ることができない舞台の“こだわり”をぜひ楽しんでほしい。

取材・文/古内かほ

写真/ローチケ演劇部