フレッシュな若手キャストとの仕事に、錦織も「感無量」

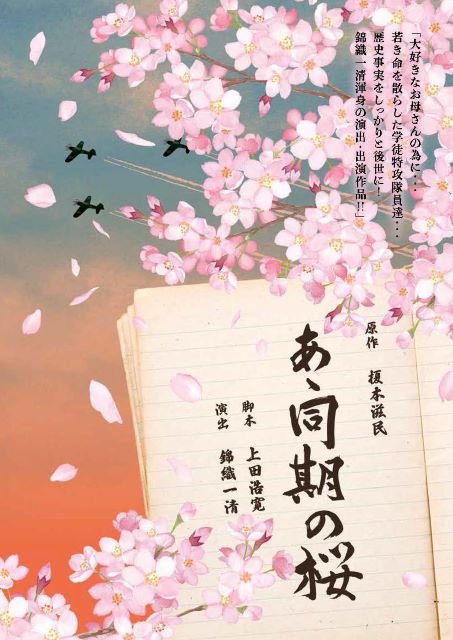

錦織一清脚色・演出・出演の舞台『あゝ同期の桜』、キャスト囲み取材と公開ゲネプロ実施のご報告

榎本滋民原作、錦織⼀清脚色・演出・出演の舞台『あゝ同期の桜』は、日本橋・三越劇場にて、2024年3月9日から17日まで合計13公演が行われる。その前日となる3月8日にはマスコミ向けの公開ゲネプロ(通し稽古)と、出演者全員が登壇しての囲み取材が行われた。錦織一清をはじめ、渋谷天笑、岡本悠紀、小澤真利奈、惣田紗莉渚、高汐 巴、高橋虎之介、渡口和志、吉田和正、室 将也、片岡保海、釜谷海来、新井元輝、岡澤由樹が、それぞれが待望の本公演にかける意気込みを語った。

本作は、海軍飛行予備学生14期会による遺稿集「あゝ同期の桜 帰らざる青春手記」をベースに書かれた榎本滋民の原作をもとに上田浩寛が脚本を手掛けた。錦織一清は2015年、2016年に続いて本作は3回目の演出となるほか、今回初めて出演も果たす。

キャストコメント

*舞台上でのコメント順

錦織一清

「お忙しい中ありがとうございます。演出兼、途中、謎の男として出演もしております。1ヶ月ほど前から稽古を始めまして、昨日あたりから劇場入りで場当たりとかしながらだんだん出来上がっていくさまを見て、いま僕の後ろに整列している若い人たちに僕のわがままを聞いていただき、すごく願いを叶えてもらっています。これは9年ほど前にニッポン放送さんのスタジオに借りてやった演劇ではあるんですけど、今回、三越劇場さんの方で新しい作品として生まれ変わった、新しく若々しい皆さんと⼀緒に仕事ができたことは、本当に感無量でございます。明日からは楽しみに17日まで駆け抜けていけたらいいなと思います。今日はありがとうございました」

渋谷天笑

「豊島中佐役をやらせていただきます渋谷天笑でございます。本日はお忙しい中、ありがとうございます。9年ぶりに、ニッポン放送でやったこの「同期の桜」が、こうやって三越劇場、そして南座でできること、本当に嬉しく思っております。今回、この「同期の桜」、私、舞台上で命を削りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします」

岡本悠紀

「庄司上等整備兵曹役の岡本悠紀です。本日はありがとうございます。僕の話になってしまうんですけれど、最近はアニメ原作の2.5 次元ミュージカルですとか、海外のミュージカルばかりに出ていました。僕は9年前に渋谷天笑さんが出ていらした「同期の桜」も見ていたんですけど、こうして芸歴11年目にして、日本人として、日本のこの時代を生きれるということを本当にありがたく、光栄に思います。そして稽古場から大事に大事に信頼できるスタッフの皆様、キャストの皆様と⼀緒にこの時を紡いできました。 この歴史を、この作品を、どうぞどうぞ劇場で楽しんでいただけたらなと思います。僕も天笑さんに負けないぐらい、魂を削って、命を削って叫び続けたいと思います。どうぞよろしくお願いします」

小澤真利奈

「松岡幸枝役をやらせていただきます、小澤真利奈です。よろしくお願いいたします。錦織さんの愛のある演出の中で、毎日この作品に触れていると、本当に今ここに生きていられることが幸せだなと感じることができます。見に来てくださるお客様の大切な時間が豊かなものであることを願っています。どうぞよろしくお願いいたします。⼀生懸命頑張ります」

惣田紗莉渚

「女学生、片岡令子を演じさせていただきます惣田紗莉渚です。よろしくお願いいたします。私は、女学生ということで、戦争という時代を明るく生きた女性をしっかり生きられたらなと思います。あと個人的には錦織さんと3度目の共演なのですが、この度初めてセリフを交わさせていただくところがあったりなかったりするのに、とても感動と緊張しています。あ、あるので。はい(笑)感動しております。よろしくお願いします。ありがとうございます」

高汐 巴

「特攻会員、西 幸弥の母を演じさせていただきます高汐 巴です。少し遅れてお稽古場に入らせていただいたんですけれども、大変重いテーマなのに、錦織さんの演出の温かさと、すごくフランクな感じでみんな7人がとってものびのびとお稽古してたのが、もうとっても印象的で。錦織さんの斬新な演出で、情熱で、素晴らしい舞台になると思います。私は母の役ですけれども、高齢出産なので本当に可愛くて(笑)今までの自分の経験と、そして最大の想像力を持って演じさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします」

―この後、残るキャストが挨拶をし、つづいて質疑応答(⼀部抜粋)

――2015、16年に続いて今回で本作は3回目の演出、明日が本番だが稽古場での成果は?

錦織一清「稽古場での成果というか、僕は9年ぐらいブランクがあってよかったなと思うのが、その間に自分も何本も芝居をやっていたので、忘れてるところが色々あって、かなり新鮮な思いで作らせていただいた。昔の作品から何かを引っ張り出してくるような演出ではなくて、また新しいことができたというのがすごく僕の中では感無量でしたね。それが面白いところでした」

――カンパニーの雰囲気について

錦織一清「すごく雰囲気がいいカンパニーというか、僕が演出していて、若い子たちに何かを指導したりとか教えているというよりも、若い子たちにこんな親父が⼀緒に遊んでもらってるような、迷惑かけてんじゃないかって思うぐらいなことなんですけども。先ほど西 幸弥の母親役という高汐さんは、劇中に高汐さんが、西 幸弥という自分の息子においなりさんを届けに来るシーンが出てくるんですけども、稽古場ではほんとに毎度差し入れでおいなりさんを買ってきていただいたりとか、西 幸弥の母というか、なんか高汐さんこのカンパニーの母みたいな、そんな感じで、とてもいいカンパニーだと思います」

渋谷天笑「今回今までで1番若くて、僕たちが9年前やった時は平均年齢30歳ぐらいでやってて、今回はもう20代前半の平均年齢なので、みんながもう現場で稽古じゃない時はもうずっとすごい大きい声でずっと雑談をしてまして、もう僕が入れる隙間もないぐらい騒いでて。でもやっぱり稽古になったらピッて変わる。そこが素晴らしいなと思って。9年前だったら僕たちは稽古が始まってもまだガヤガヤやってたので、よく振り付け、今回ステージングをやられてる神在さんに怒られました。そういう経験がございます。すいません(笑)」

――(特攻隊役に)稽古場でこの作品への思いは変化したか?

高橋虎之介(特攻隊役を代表して発言)「僕と釜谷くんは初舞台なんですが、最初はやっぱり緊張していてて、どうやればいいのか分からない部分がたくさんあったんですけど、錦織さんを含め、天笑さん、岡本さんたちが本当に優しく教えてくれて、それを使うかどうかは本人次第だから、よかったら使ってみてというアドバイスを結構くださってたんですよ。それで僕たちは、すごいやりやすい雰囲気でできましたし、1人1人ちゃんと教えてくださるので、そういう思いはみんなちゃんと受け取ってるのかなと、個人的に思っています。明日からみんなで精⼀杯やっていこうと話してるので、それを見せられるように頑張っていきたいと思っています」

――風化させてはいけない日本の歴史の作品だと思うが、改めてどんな思いで皆さんに伝えたいと思うか?

錦織一清「作りながら実は僕も改めて勉強してるというか、まだ第⼀次大戦の頃、第2次大戦の頃くらいまでは、日本における武士道精神みたいなものが残っていて、そういうのがなんかひしひしと伝わってくるというか、すごく勉強になっています。僕が何かを伝えるというよりも、多分この作品ってお客さんに感じ取っていただく方がいいことだと思います。僕はまっすぐやってるだけですので。終戦は夏に迎えたわけですけども、⼀足早い春にこういうことをやりますが、英霊の皆さんだって、僕は今の平和、広い意味で平和という言葉なんですけれども、あったかい食べ物が食べれたりとか、寒い時にあったかいお湯で手を洗えたりとか、こういう世の中になったのも、その人たちがくれた生活っていうんですかね、それをなんか僕も感じるので、これを観た人に、そういうちょっと足元にあるようなものを見つけてほしいなっていう感じです」

[ストーリー]

学徒動員が全学生に適用され、昭和十九年二月一日に特に優秀なる官立私立の大学生が、第十四期海軍飛行予備学生として、霞ヶ浦の海軍航空隊に配属された。その中には、官立大学成績主席の諸木、全日本で柔道空手の大会で優勝した神崎、飛行機乗りに憧れる工学部秀才原、実家の寺を継ぐ塚本、哲学者を目指す中沢、親孝行なクリスチャン西、皆夫々に将来に夢見ていた青年がいた。

軍事教練は、通常は四年かけて卒業するところを四ヵ月での速成士官教習で、体力知力共に、日々お国のためにと歯を食いしばって、精神論が強調され、先輩や上官からは、自省しろと鉄拳制裁の毎日。厳しい訓練を終え、各見習い士官は、方々の基地に配属され、戦局が思わしくない状況で、徐々に前線へと配属されていき、同期の者が次々と命を落としていく。

その中で、昭和二十年春、桜舞い散る季節、鹿児島の最前線基地鹿屋に十四期の士官たちが配属されてきた。つまり、操縦できる人間を最後の決戦に備えてのこと。昨年秋に行われた神風航空隊の活躍は、そこで戦死した人間が軍神とあがめられており、集まった面々は自分たちの出撃命令がいつ下されるか待機していた。そんな折、許嫁や両親が訪ねてきたり、地元の女学校の生徒たちが、お餅を作ってくれたりと、穏やかな青春の時間を過ごすこともあった。

いよいよ、特攻の日。悠久の大義に生きるべく笑って死地に赴いていく若者たち・・。震えながら、指導してきた豊島中佐や参謀たちが敬礼したまま見送るのであった。