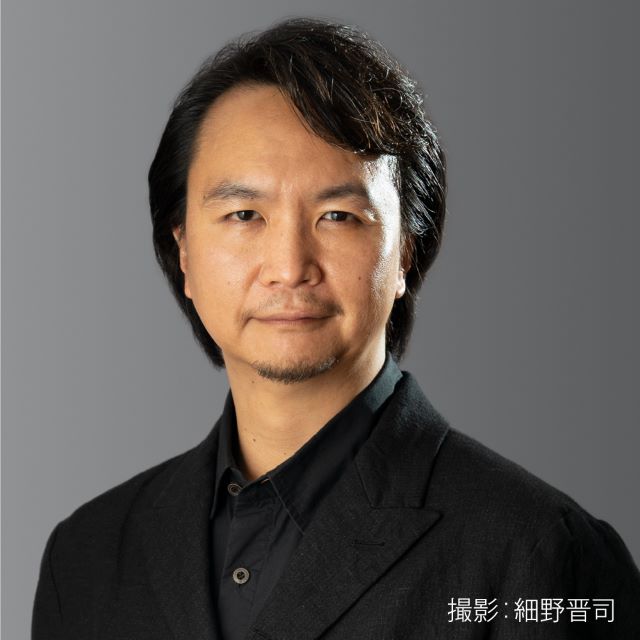

芸術監督の長塚圭史肝入りの、KAATキッズ・プログラム2024

2011年の開館以来続いているKAATのキッズ・プログラム。これまでも、良質な海外からの招聘作品や、いま舞台芸術シーンで才能を発揮するアーティストの新作を上演してきた。今年のプログラムとして用意されたのは、スコットランドから招聘した、アンディ・マンリー作・出演の『ペック』と、劇団「た組」主宰の加藤拓也作・演出の『らんぼうものめ』。芸術監督の長塚圭史が、それぞれの魅力と、子ども向けの演劇の面白さを語る。

──2011年に開館して以来、KAATでは、“こどももおとなも楽しめる”キッズ・プログラムが上演されてきました。2021年にKAAT芸術監督に就任して引き継がれて、キッズ・プログラムにはどんな思いをお持ちですか

キッズ・プログラムで意識していることについては、一つ明確なものがあります。それは、10年くらいの間新国立劇場で子ども向けの作品を作らせていただいてきたという自分自身の経験に基づいてのことなんですが、新国の企画はもともと自分からやらせてほしいと持ち込んだ企画だったんですけど、実際にやってみると、視界がものすごく広がったんです。自分が作るものの可能性が広がった。例えば、大人向けに作っていたときには脇に置いていた表現を持ち込んでみたら、むしろ演劇性が高くなったし、自分の発想が柔らかくなったんです。だから僕としては、すでに経験を積んで前線で活躍しているアーティストに声をかけるようにしたいと思っていて。クオリティの高いものを子どもたちのために創作してもらい、なおかつ、そのアーティストの可能性が広がればいいなというふうに考えて、芸術監督になってからの5年は、そんな思いでやっています。

──今年のプログラムで言えば、『らんぼうものめ』の作・演出をされる加藤拓也さんに、声をかけられたということですね

加藤さんは、昨年、第67回岸田國士戯曲賞も受賞され、今、本当に人気があり、注目されています。

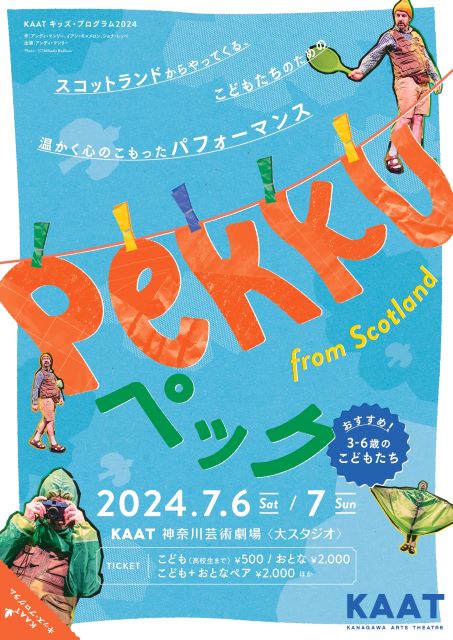

──では、7月20日から上演される『らんぼうものめ』については後ほど伺うとして、まず、7月6日、7日上演の、今年のキッズ・プログラム第1弾となる『ペック』のお話からお聞きしたいと思います。こちらはスコットランドからの招聘作品になりますね

KAATではこれまでも良質な作品を招聘しており、続けていかれればと思っていたんですが、コロナ禍の影響もあって中断していたんです。ですから、久々の招聘作品になります。

──作・出演のアンディ・マンリーさんは、子どものための作品づくりに定評があって、KAATでは、2019年の『スティック・バイ・ミー〜ぼくのたいせつでヘンテコなともだち〜』以来5年ぶりの上演となります。彼の作品にはどんな魅力を感じておられますか?

アンディ・マンリーさんの作品を初めて観たのは2012年。キジムナーフェスタ(現「りっかりっか*フェスタ」正式名称:国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ)で2012年に上演された『ホワイト』でした。これが本当に素晴らしかった。狭い空間を──たぶん会議室だったと思いますが──布で覆って真っ白な世界を作っていて、入った瞬間からワクワクしました。客席も、子どもたちを前に座らせて、親子で来ていても大人は後ろで観るという、子どもが観やすい環境を作っていて。子ども向けの作り方がわかっているんだと感じました。その彼の作品だということで、『ペック』も招聘を決めたんです。

──『ペック』は、昨年、ロームシアター京都、エーシーオー沖縄、スコットランドの制作カンパニー、レッド・ブリッジ・アーツの共同製作で日本に滞在して作られた作品。京都、北九州、那覇、山口で上演され好評を博しましたが、ご覧になっていかがでしたか?

『ホワイト』以上にシンプルで、削ぎ落とされた分、新たな豊かさをまとった印象でした。道具も簡単で、アンディ・マンリーさんが一人で世界を回れるように工夫されていて、パンデミック後に作られたのがわかるというか。何か一つのものからいろいろなところへ発想を広げていく作り方がとてものびやかに感じられましたね。

──タイトルの“ペック”は鳥がくちばしでつつくことを意味する英語で、舞台で繰り広げられるのは、さまざまな鳥たちの声に誘われなから楽しめる、言葉を用いないノンバーバルのパフォーマンスとのことですね

日本で創作したからか、よく聞く鳥の鳴き声がしたり。キャンプのテントや物干しロープを使っていろいろなことを表現するのも好きでした。言葉で説明しなくても子どもたちが反応して楽しんでいることに、大人は驚くんじゃないかと思います。そもそも劇を観ることに対する子どものポテンシャルって高いと思うんです。昨年僕が新国立劇場で上演した『モグラが三千あつまって』も、戦争の話でしたけど、どういう話で何を問題にしているのかということをちゃんと感覚的にわかって観てくれていた。アンディ・マンリーさんの作品に対しても、ほとんど何もない空間なのにちょっとしたところに反応してその面白いところに食いついていく。アンディ・マンリーさんが一人で演じているからアクシデントも起こるんですけど、子どもたちって何かあると声に出して舞台に語りかけるから、それも含めて面白いと思うんです。

──ザ・ドリフターズの「8時だョ!全員集合」で観客の子どもたちが、後ろから危険が迫っている志村けんさんに「後ろ、後ろ」と呼びかけたようなものですね

そうです。同じようなことを僕も新国立劇場の『かがみのかなたはたなかのなかに』(2015年、2017年)で体験したんですけど、やっぱり子どもたちにちゃんと楽しんで叫んでもらうためには緻密に作らないといけないので、稽古が大変でした(笑)。アンディ・マンリーさんは非常に開いている人だから、自ずと子どもたちを受け入れる温かい空間になるでしょうね。40分という観やすいサイズにいろんなことが詰め込まれていて、すばらしい時間になると思います。

──そして、『らんぼうものめ』を手がけられる、劇団「た組」主宰で劇作家・演出家の加藤拓也さんについてです

加藤さんの作品を最初に観たのは2018年にすみだパークスタジオで上演していた『心臓が濡れる』だったんですけど、その頃から才気に溢れていて、翌年、これから先のKAATのキッズ・プログラムについて考え始めたときには、子ども向けの作品を作ってもらったらいいだろうなと思っていたんです。

──出来上がってきた作品は、神様たちの世界に迷い込んだ少年の、ちょっと怖くて不思議な物語だそうですが

やっぱり思いがけないものが出来上がってきたなと思いましたけど(笑)、本はすでにすごく面白いです。日本の神々を彼なりに解釈して、異界に連れて行かれる物語を、ちょっと怖くて、でもユーモラスに、だけどドライに描いていて。さらに、ちょっと子ども向けにアプローチしている場面もあってそこもワクワクするんです。今注目されている加藤くんの作品なので大人が観たがるとは思うんですけど、そういう方もぜひ子どもを連れて来ていただきたい。これまでのキッズ・プログラムでやってきた作品とはまたちょっと毛色が違うものになっているので、これが子どもたちにどう届くのか、どんな反応になってくるのか、とても楽しみです。

※作品詳細はこちら ⇒ https://www.kaat.jp/d/ranbomonome

──改めてお聞きしますが、演劇は子どもにどんなものをもたらすと思われていますか?

まず、自分一人で観るのではなく、劇場で他の人たちと一緒に一つの世界を共有するという体験は大きいと思うんです。同じものを観て泣いたり笑ったりすることで、自分は人と同じところを面白がることもあれば、違うところを面白がることもあるとわかる。同じところも違うところもあるんだと、自分やほかの人を知る機会になると思うんです。また、ぬいぐるみを生きていると思うように、子どもは共感性が高いので、人の気持ちに寄り添う経験ができる。もちろん同時に飽きやすいということもあるけれども、そこは周りの大人たちが、自由な空気を作ることが大事です。今年はダメだったけど1年後2年後には集中して観ることができるかもしれないから、僕たちのほうがいつでも来られる場所を準備しておいて、何回でもトライしてもらえればいいと思うんです。そんなふうに親が子どものポテンシャルを知ることができるという意味でも、ぜひ親子連れで来てほしいと思います。そうすると、『モグラが三千──』でもそうでしたけど親は聞かれるわけです。「なぜ殺されちゃったの?」というようなことを。そういう対話が生まれるのもいいんですよね。終演後に質問攻めに遭っている親を見ると、しめしめと思います(笑)。

──大きく言ってしまえば、自分を含めた、この社会のこと、世界のことを知る機会になるということですね

それで言えば、忘れてはならないのが、アンディ・マンリーさんのカンパニーのレッド・ブリッジ・アーツが、『ペック』の製作・上演にあたって、「シアター・グリーン・ブック」という舞台業界における環境配慮に取り組んでいること。去年の初演時にはプロジェクトの一部として、スコットランドでの植樹などを行って、環境への影響軽減、特に航空機移動にかかるCO2の排出量削減に貢献されていたそうなんです。そうやって作品が社会に貢献をしていることからも、親子の対話が生まれたらいいなと思います。しかも、観劇は頭ではなく体の体験ですから、映像を観たときよりももっと肉体的な記憶が残ると思うんです。それもすごくいいことじゃないかなと思います。

──それこそ『ペック』はノンバーバルだからなおさら体に残りそうですし。異界に行く『らんぼうものめ』も、不思議な体験ができてしっかり記憶されそうです

だから一度きりで終わるのはもったいないんですよね。去年生まれた『ペック』がこうして今年も続いて上演されるように、『らんぼうものめ』も続けていける作品になったらいいなと、そんなこともいつも考えています。

取材・文/大内弓子