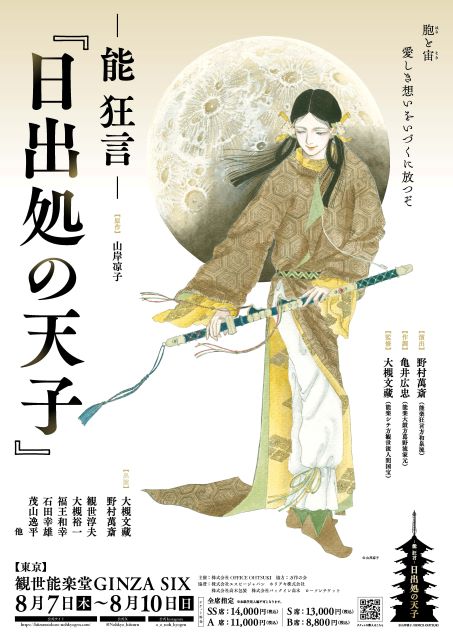

歴史漫画の金字塔を能 狂言で

名作『日出処の天子』が初舞台化

漫画家・山岸凉子による不朽の名作『日出処の天子』が今夏、はじめて舞台化される。後に聖徳太子と呼ばれる厩戸王子と、朝廷の実力者の息子・蘇我毛人との出会いからはじまる物語。能 狂言としておこなわれる今作は、監修を人間国宝の大槻文藏、演出・主演を野村萬斎、蘇我毛人の妹・刀自古郎女を大槻裕一が務める。

萬斎 はじめて読んだのは、私が中学か高校の頃。姉から非常に面白い作品があると勧められ、拝見しました。当時、聖徳太子といえば1万円札の肖像画だったので、両性具有の世界があるということや、善と悪の価値観など、子ども心にショッキングさを覚えつつ、非常に惹き込まれて読んだのを覚えております。

裕一 作品の舞台化が決まったあと、たくさんの方から反響をいただきました。長きにわたり愛されている作品なのだなということを強く感じ、刀自古役として舞台に立たせていただけることに喜びを感じております。

厩戸王子は人を超えた力を持つ一方、繊細な面も持つ人物。また、大槻裕一演じる刀自古郎女も一筋縄ではいかない女性だ。

萬斎 私は陰陽師とかゴジラとか、人でない存在を演じてきたせいか、よく〝人外〟と呼ばれます。今回も皆さんが持つ厩戸王子像を壊さず、ご期待に応えたいと思っております。

裕一 刀自古は天真爛漫のお転婆だった時代と、別人のように変わってしまった姿がありますが、その二面性こそ能 狂言が得意とする部分なので、刀自古の中にある光と影の部分を表現できたらと思っております。

『日出処の天子』の舞台は飛鳥時代前夜。能 狂言が誕生する前の物語というのも興味深い。

萬斎 能 狂言から見ても本作は時代劇なわけです。その時代のことを知っている人はいないので、嘘もつける楽しさがあると思います。

野村萬斎と大槻裕一が競演した能 狂言『鬼滅の刃』では、あっと驚く表現で観客の想像を超える演出が見られたのも記憶に新しい。

萬斎 『鬼滅の刃』は、鬼という〝人外〟の存在が登場する物語でしたが、厩戸王子は人の括りの外にいるけれども人間です。能は幽霊専門劇団とも言えるくらい人の外側にいる存在を表現しますが、狂言は現実に生きている人間を描きます。物語をリアルに進行させていくのは狂言の真骨頂。能と狂言が組むと、現実感と超越感がアドバンテージとして生きるのではないかと思っております。

裕一 『鬼滅の刃』の稽古で父(大槻文藏)が、歩き方やスピードは違うけども、基盤となるものは一緒だと言っておりました。能と狂言の人がひとつの舞台で合わさったことで生まれる部分は今回の舞台の醍醐味だと思います。

ふたりの話を聞いていると、能 狂言の常識を超えることを楽しんでいるのが伝わる。

裕一 萬斎さんが演出でいろいろなチャレンジをされるのが僕は楽しみです。舞台でお見せしていない実験も稽古でやっていますし。

萬斎 『鬼滅の刃』のときは髪型をどうする?色はどうする?技をどう魅せるのかということでは随分、実験しましたね。

改めて『日出処の天子』は今回が初舞台化となる。私たちは歴史的な瞬間を目撃する。

萬斎 『日出処の天子』が持つ宇宙観というか、哲学も含んだ人間の流転を見せたいですね。原作を読んだ時のあの悶々とした、グサッとした感覚を持って帰っていただきたい。

裕一 物語の面白さは当然として、綺麗な絵に圧倒されました。あの余白の部分をいかに能舞台で表現するのか?自分自身も客席で見たいと思うくらい楽しみな舞台です。

インタビュー・文/高畠正人

Photo/篠塚ようこ

※構成/月刊ローチケ編集部 5月15日号より転載

掲載誌面:月刊ローチケは毎月15日発行(無料)

ローソン・ミニストップ・HMVにて配布

【プロフィール】

野村萬斎

■ノムラ マンサイ

狂言師。祖父・故六世野村万蔵及び父・野村万作に師事。3歳で初舞台。重要無形文化財総合指定者。

大槻裕一

■オオツキ ユウイチ

能楽師。2000年に「老松」で初舞台。能以外の舞台やテレビにも出演する。師父は人間国宝の大槻文藏。