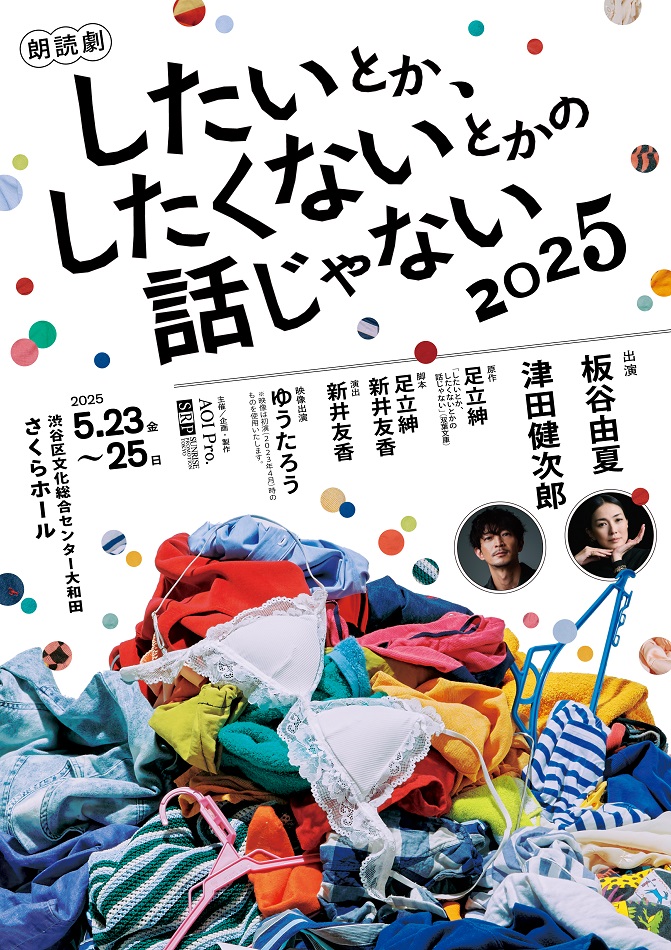

足立紳原作の朗読劇「したいとか、したくないとかの話じゃない」2025が板谷由夏と津田健次郎の共演で上演される。セックスレスをきっかけに、夫婦や子育てのあり方などを模索していく姿を赤裸々に描き、人生を見つめなおしていく物語を描く本作。津田はどのような想いで作品に挑むのか、話を聞いた。

――まずは物語の印象についてお聞かせください。

コメディとシリアスが程よく混じっていて、笑いあり、身につまされる部分もあり、感動もあり、という作品になっていると思いました。どうしても自分が演じる役の目線で読んでしまいますし、なかなか言葉のチョイスが難しいんですけど…その、夫婦の性事情も含めたお話なので、びっくりされるかもしれないんですが、とても真面目な夫婦の話でもありますね。

――物語としての面白さはどのようなところにあると思いますか?

今回は脚本がコメディ部分もしっかりと描かれていて、特に口喧嘩の中から出てくるコメディ部分が面白いんですよ。”それ言っちゃダメじゃん”みたいなことが、けっこうあるんですね。きちんと整理して話せばちゃんと見えてくることがあると思うんですけど、勢いに任せた口喧嘩だからこそ、言っちゃダメなことを言っちゃったり、売り言葉に買い言葉で思ってもいない言葉が出てきたりしてしまう。そういう部分は、きっと観ている皆さんも身につまされるでしょうし、この作品の面白さの大きな要素の1つじゃないかな。

――夫・孝志はどのような人物だと捉えていますか。

とても正直で、不器用な男ですね。彼のダメさ加減も含めて、味になっていけばいいなと思っています。脚本に出ている生々しさを、きちんとキャラクターとして立ち上げられたら。ただダメなだけではないし、彼のいい部分も悪い部分もそのまま出していければ、面白くなるんじゃないかな。不純な中に垣間見える純粋性、そこが彼の素敵なところじゃないかなって思ってます。とはいえ、彼の純粋なところが出てくるのは割と後半。セリフの掛け合いとしてはほとんど口喧嘩なので、とにかくその口喧嘩が魅力的になればいいんじゃないかな。いろいろなところで、パキッと線引きできずに、グズグズしているのは非常に男性が抱えそうな部分だと思いました。謝るところは素直に謝った方がいいな、とか…謝ってから話を始めればいいのに、って思うところはありましたね。

――そんな口喧嘩のお相手となるのは板谷由夏さんです。板谷さんのご印象をお聞かせください。

強さはすごく感じるんですが、とてもやわらかい人でもあるような印象です。どちらも持ち合わせているので、今回の役どころにもフィットされるんじゃないかなと思っています。

――板谷さん演じる妻・恭子はどのような女性だと感じていらっしゃいますか。

なかなかに力強い女性ですよね。もちろんグズグズしてダメなところもある女性でもあって、特に序盤はあまりはっきりと言えないタイプ。でも、立ち位置が決まればはっきりと言えるようになってきて、すごく魅力的な人なんだろうと思います。愛情の深さや優しさがしっかりとあるし、すごく粘り強く努力してくれている部分もあって、情が深い感じがしますね。少なくとも、夫としての目線ではそう見えています。

――今回はキャストが2人と少人数ですが、少人数だからこその魅力や難しさについてどう考えていらっしゃいますか。

2人芝居なので、会話がより密になっていく、濃くなっていくような感じはあるんじゃないかな。逆を言えば、2人芝居だからこそうまく噛み合わなかったら何も立ち上がってこない。そこが2人芝居の会話劇だからこその面白い部分でもあり、難しい部分でもあるんじゃないかと思います。

――朗読劇という形の魅力はいかがでしょうか。

朗読劇については、いつも難しいな、と思ってしまいますね。動いちゃった方が早いな、と思ってしまう瞬間もあるんです。もともとが舞台出身なので、動いちゃった方がニュアンスも出やすいんですよね。やはり朗読劇は、動きに制限をかけて、基本的には会話だけで成立させていくもの。もちろん、観ていただくものでもありますが、聴いていただくことが基本になるので、お客様の頭の中でキャラクターが動き始めることが一番の理想的な形じゃないかな。そこがひとつの完成形じゃないかという気がします。

――今回の公演で、どういう表現がカギになると考えていらっしゃいますか。

会話の“生っぽさ”でしょうか。もちろん、エンターテインメントにしていこうという気持ちはあるんですが、その反面で、あまり見せることを意識するよりも、その場に存在する夫婦が生々しく会話をしている――そのニュアンスが立ち上がってくるといいんじゃないかな。準備段階では、ある種の計算をしたり、いろいろ分析したりをやらないとダメだなって思ってるんですけど、実際にやりはじめると逆にそれを全部捨てていけるかどうかが大事になってくる気がしますね。

――原作・脚本の足立紳さんが描く世界観にはどのような印象をお持ちですか。

映画「喜劇 愛妻物語」は以前に拝見したことがありまして、悲劇であり喜劇ですよね。今回の作品もそうですけど、ダメな夫婦の話で、でもなんだかやっぱり味わい深い。それでラストにちょっとよくわからない感動があるんです。何とも形容しがたい感情が湧き上がってくるんですよね。すごく珍しいタイプの作品という印象でした。口喧嘩だけで見せていく映画っていうのもあんまりないと思うし、それ自体がエンターテインメントになっているというのはすごく面白かったです。

――本作で描かれている夫婦は、コロナ禍で脚本やシナリオを書いています。改めて、津田さんはコロナ禍を振り返って、どのような経験だったと思いますか。

正直なところ、コロナ禍があってもあまり変化が無かった方ではないかなと思っています。再認識することは多かったですが、基本的な部分は変わっていないですね。エンタメとかアートとかっていうモノは現実的な部分では何も役に立たない、何の力もない不要なモノです。そういう不要不急のものであると改めて認識しましたし、人間の生命維持には何の役にも立たないということ自体を、僕自身はどこか大事にしていかなければならないと思っていますね。決して驕るべきじゃない。その前提に立ったうえで、自分に何ができるのか。それは、コロナ禍であっても、コロナ禍じゃなくても、実はあまり変わっていないんですよね。人間はご飯を食べているだけじゃ生きていけなくて、何かほんの少しでもできることがある――そこがくっきりと、コロナ禍で浮かび上がった感覚はあります。ほぼ無力ですけど、無力なりに丁寧に、1つ1つをきっちりと作っていけば、何か生み出せるかもしれませんから。その”何か”のために全力を尽くす。決して立派なことをやっているわけじゃないから、驕り高ぶることなく、謙虚にやっていきたい、という想いをコロナ禍で再認識しました。

――津田さんご自身はコロナ禍をどのように過ごされていたんでしょうか。

割とのんびりと過ごさせていただきました。こういう過ごし方も素敵なんじゃないかと思ったりもして…。ただ、本当に大変な想いをされている方、人の命や精神に関わるようなこともたくさんあったので、その部分に関しては非常にしんどい気持ちでしたが、コロナ禍だからこそ見えてきたものが、僕の個人的な想いじゃなく世の中としてもたくさんあったんじゃないかと思うんです。そして、それが元に戻りつつあることにも、少し複雑な気持ちがありますね。あの環境だったからこそ見えてきたもの、見つけられたものはあって、決してネガティブなことだけじゃなかったはずですから。

――今年は声優としてデビューされてから30周年とお聞きしました。長く活動を続けられるうえで、原動力になっているのはどのようなことでしょうか。

僕ができることって、お芝居くらいしかないので…それを長くやってこられたということは本当にありがたいと思っています。人生ってそんなに長いものでもないし、いつかは死んでしまう。じゃあ今日をどう生きるか、ということなんですよね。エンタメやアートに関わっている身としては、どういう作品でどういう芝居をするのか。どんな作品を今日、作るのか。そういう気持ちがパワーになっています。

――この先、表現者として目指していきたいビジョンはどのようなものでしょうか。

ありますけど…恥ずかしいから教えない(笑)。すごく簡単に言えば、いい芝居ができるようになりたい、という言葉に尽きますね。自分の定義の中でのいい芝居、ですけども。あとは作る側もやってみたいので、そちらでもいい作品を作れたら、とは思っています。

――その想いはいつごろから定まってきたものでしょうか。

その気持ち自体は、芝居をやり始めた頃からずっとあるんです。理想の中の理想っていうものはほぼ変わっていなくて、自分の中でのいい芝居っていうものがより濃厚になっていったような感じでしょうか。芝居をはじめた当初はよくわかっていない部分も多かったですし、ただガムシャラにやっていたところはあるんですけど、続けるほどより具体的な輪郭がくっきりしてきました。

――最後に、公演を楽しみにしているみなさんにメッセージをお願いします。

とても生々しい、不器用なダメダメ夫婦の会話劇です。コメディあり、感動あり、身につまされるものもあり…観ていろいろと考えていただけるような、ちょっと景色が変わるようなものにできれば良いなと考えています。若い方にも、年を重ねた方にも、老若男女、性別問わず楽しんでいただけたら。ただちょっと、夫婦の性事情の表現がありますので、ご理解いただければと思います。いい作品になるように頑張りますので、ぜひ劇場まで足を運んでください。

インタビュー・文/宮崎新之