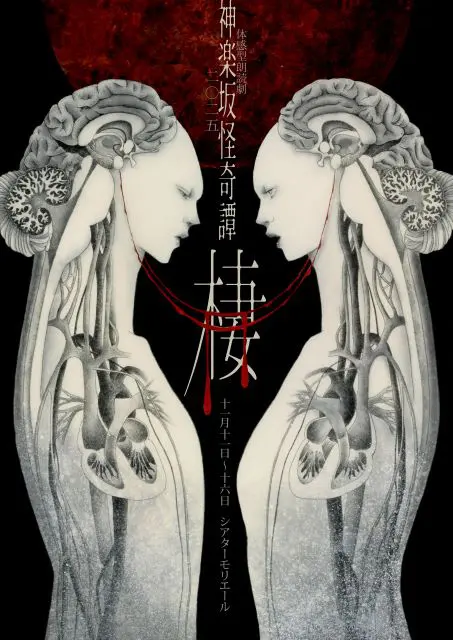

朴 路美が企画・演出を手掛ける『体感型朗読劇 神楽坂怪奇譚二〇二五「棲」』が、東京・新宿シアターモリエールにて11月12日(水)に開幕。

本作は声優界のレジェンド羽佐間道夫と、声優だけでなく女優としても活躍する朴 路美がタッグを組み、藤沢文翁が脚本を手掛け生み出した怪奇物語。文豪・泉鏡花と謎の女との間で繰り広げられる背筋がぞくりと冷える物語を、2人だけの読み手、尺八奏者、パフォーマーによって劇場空間に立ち上げる。2017年の初演以降、再演、再再演を重ねてきた本作が、朴の手によって『体感型朗読劇 神楽坂怪奇譚二〇二五「棲」』として再び劇場に戻ってきた。

11月12日(水)から11月16日(日)までの全11公演。声優・俳優として活躍する13人のキャストが、公演ごとに異なる組み合わせで出演する。キャストの組み合わせによって表情を変える本作から、ここでは櫻井孝宏・早見沙織が出演した11月12日(水)12時公演の様子を見どころと共にレポートする。

劇場は開演前から奇妙な静けさに支配されていた。客席に佇む女童たちは時折、鈴をシャランシャランと鳴らしながら、虚ろな表情でおもむろに歩きまわり、劇場に流れるひぐらしの声とともに不気味な世界へと誘う。

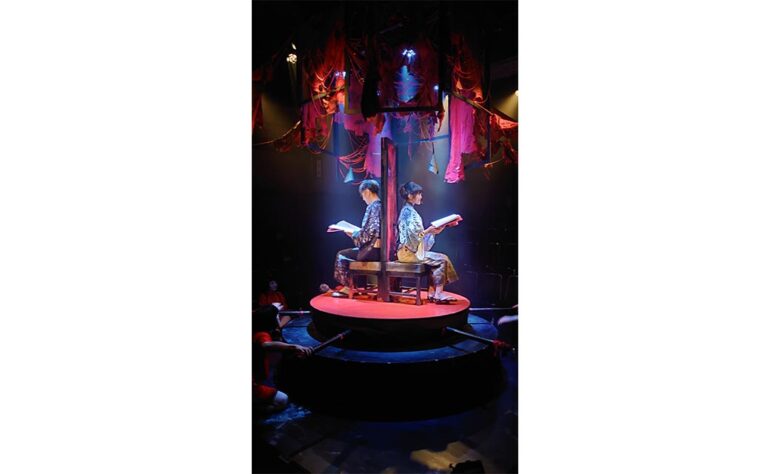

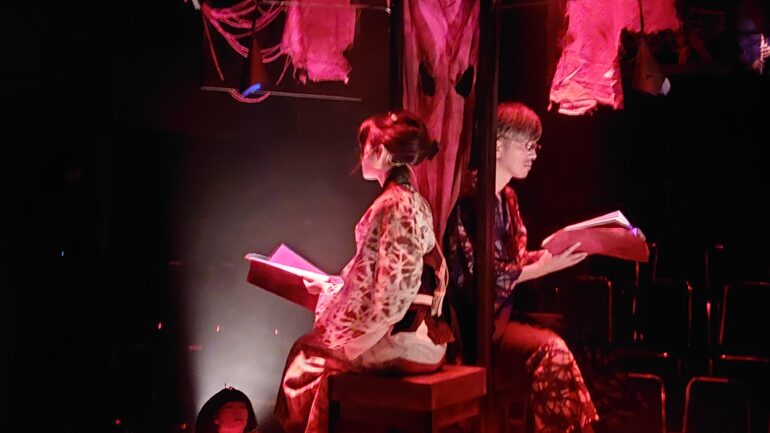

劇場の中央にはおなじみの可動式の盆が据えられている。着物に身を包んだ泉鏡花役の櫻井と謎の女役の早見は、盆の上の椅子で背中合わせとなって物語を紡いでいく。2人の役者は、背中越しに互いの気配や息遣いを感じているのだろうか。お互いの姿が見えないとは思えないテンポ感での掛け合いは、ときに賑やかに、ときにおどろおどろしく、次第に劇場全体を目に視えない“ナニカ”で満たしていった。

作中の泉鏡花は眼病を患い、目を閉ざしている。背中合わせの構図は、その“見えない”状態を観客にも追体験させる仕掛けともいえる。気配は確かに感じられるのに見えないことの恐怖を観客と共有する、そんな構図の妙が強く印象に残った。

そして、聴覚。櫻井の演じる泉は、病のせいか少し気が滅入っている弱気な文豪といった雰囲気で登場する。しかし、女との語らいの中で、女の語る物語にじわりじわりと前のめりになり、いつしかその声には狂気に似た何かが“棲”みつく。一方で、早見の演じる女は、ふとした瞬間、明るい表情から笑みが消え、声と表情に得も言われぬ冷たさが宿る。しかし、その表情に男が気づくことはなく、観客の心にだけザラリとした恐怖が沈殿していくのだ。

タイトルにある“棲”という言葉の意味が腑に落ちるころ、観客は櫻井と早見の生み出す芝居に飲み込まれ、心には名前のつけられぬ感情が巣食うのではないだろうか。“そちら”側に行ってはいけない。心の中では無意識に警鐘が鳴り響くが、ふと聴こえる尺八や鳴り物の音色、女童の息遣いといった些細な音が肌に絡みつき、櫻井と早見の紡ぐ声の世界から抜け出すことを許さない。観客もまた“棲まわれて”しまうような、そんな感覚が余韻として残る、まさに“体感型朗読劇”に仕上がっていた。

上演中、女童が回す盆は物語の緩急にあわせて動き続ける。ゆっくりと回っていた盆が、ギギッと反転する瞬間は、歯車が狂う様にも似ており、盆が回る度に、足を踏み入れてはいけない空間に迷い込んでいくかのように錯覚した。回転によって、キャストが見える瞬間とそうでない瞬間があるというのも、本作の面白いところだろう。一般的な朗読劇であれば、観客が視点をどこに置くのかを選ぶことができる。しかし、本作では目にする光景を選ぶことができない。それは同時に、その裏にいるはずの存在を感じていながらも、見ることができないという作中の泉鏡花の置かれた状況とのシンクロを生み出していた。

生で物語を体感することへのこだわりが小さな劇場にぎゅっと詰め込まれた本作。恐怖と狂気を肌で感じる約60分の物語は、千秋楽まで多彩なキャストの組み合わせによって上演される。当然、誰がどの役を演じるのかによって、また異なる顔をこの物語は見せてくれるだろう。その物語に触れたあなたの心には、一体何が“棲む”のか――。ぜひ劇場で確かめてほしい。

※朴路美の「路」の字は、王偏に「路」が正式表記