俳優・仲 万美×劇団「柿喰う客」中屋敷法仁のタッグによる完全新作オリジナル舞台「女郎蜘蛛」が2026年2月19日(木)、東京・品川プリンスホテル クラブeXにて初日を迎えた。出演は、プロデュースも担う仲のほか、蘭舞ゆう、太田夢莉、安川摩吏紗、西葉瑞希、なかねかな、岩佐美咲、永田紗茅、一篠思瑠、平井沙弥が出演。全10名の女性キャストによって、実在した8人の毒婦たちの物語を描く。

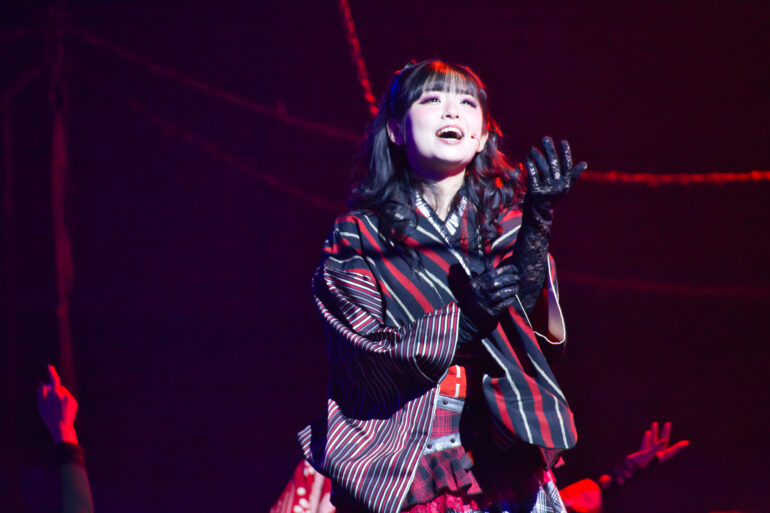

ステージという物語の檻に放り込まれた8人の毒婦たち。時代を超え、形を変え、物語として消費されてきた彼女たちの物語が、血のように赤いライトに照らされて、暗闇の中で力強く立ち上がった。

古くは江戸から、そして大正まで。罪を犯した彼女たちは、死後、ドラマチックにその人生が語られ、令和の時代まで名を残してきた。はたして、今日まで何百年と語られてきた彼女たちは、自らをどんな言葉と視線で語るのか。

女たちは真っ暗な牢獄で目覚める。ここがどこなのか、そしてなぜ自分たちが牢獄に入れられているのか、事情が分からない中で出会っていく。脱獄を目論む者もいれば、ひと目交わした瞬間に意気投合する者、監獄に入れられる覚えなどないと騒ぐ者。彼女たちの名は後世では多くの人が知っているのに、当の本人たちは自分の物語をひとつも覚えていない。そこに現れた花井お梅(太田夢莉)は、記憶のない彼女たちに「自分で自分を語り、取り戻せ」と語る。その言葉をきっかけに、極悪人として死を迎えた女たちの記憶が蘇りはじめ――。

人を殺めた8人の女たちの物語と聞くと、悲壮感漂うものを想像するかもしれない。しかし、赤い紐が蜘蛛の糸のように張り巡らされたセットの中で立ち上がる彼女たちの信念は、観客の心を悲しさよりも熱さで満たす。歌あり、ダンスありのエンターテインメントでありながら、その底には決して軽くないテーマが影のように寄り添う。その光と影の絶妙なバランスが、本作の魅力だ。

8人の登場人物のうち、死罪とならず後年まで生きたのがお梅だ。出所後、自らの半生を「懺悔芝居」として上演していたという史実を巧みに取り込み、物語の道先案内人に据えた脚本の妙。太田の含みをはらんだ余韻ある芝居が、この特殊な立ち位置に説得力を与える。

現代でも演歌でお馴染みの夜桜お七。江戸から現代まで数多くの物語で語られ、名前だけが独り歩きしてきた彼女を、西葉瑞希はまっさらな少女として立ち上げる。その純真さが、恋に生きた乙女の狂気をいっそう際立たせた。同じく、放火をして恋に生きた大坂屋花鳥を演じたのは、なかねかな。持ち前の歌唱力で、花鳥の情熱的な内面を体現する。そのパワフルな歌声は、毒婦たちの芯の通った生き様を表現するうえでも一役買っていた。

他に惚れた男ができて夫を殺した白子屋お熊と夜嵐お絹は、それぞれ安川摩吏紗と岩佐美咲が演じる。安川の作り上げる高飛車なお嬢様といった雰囲気のお熊は、ときにそのコミカルな言動でクスリと笑いを誘う。演歌歌手としてデビューした経歴も持つ岩佐は、芝居だけでなく歌でも存在感を示し、お絹の背負う哀しみと情念を静かに浮かび上がらせた。

彼女たちとはまた違うベクトルの悪を背負う毒婦たちも登場する。蘭舞ゆうは女盗賊の雷お新を、惚れ惚れとするような男気で演じ上げた。べらんめぇ口調かつ親分肌な役柄とあってどこか親しみやすいのだが、ふと見せる悪党の表情と背中の刺青に思わずドキッとするほどの色気が漂う。お新を親分として持ち上げる窃盗犯・蝮のお政を演じるのは永田紗茅。世渡り上手な小悪党といった風情だが、その腹の底を決して読ませない。一筋縄ではいかない役柄を、永田は軽妙かつしたたかに演じきった。

そして毒婦の代表格とされる高橋お伝を、本作のプロデューサーでもある仲万美が演じる。お伝は死んで終わりとはならず、死後もその身体が見世物として消費され続けた。そんな史実すらも物語に織り込んだ本作において、お伝は特別な立ち位置を占める。仲のジャンルレスな表現によって輪郭を形作っていくお伝の姿は、観る者の心を深くざわつかせるだろう。

360度、ぐるりと観客が囲むステージは、まさに衆人環視。彼女たちの人生も、今日に至るまで衆人環視にあった。そして、これからも多くの物語の中で語られていくだろう。演出の中屋敷法仁が「美しい悪夢」と表現する本作は、その言葉通り、歌とダンスに彩られた華やかなステージでありながら、その裏には残酷な現実が潜む。かわいく、かっこよく、強く、そして儚い。8人の女たちが見せる多様な表情が、観る者の心を揺さぶるはずだ。エンターテインメントとして消費されてきた彼女たちが、自らの声で語り始める瞬間を、ぜひ劇場で目撃してほしい。

舞台写真

取材・文・撮影/双海しお