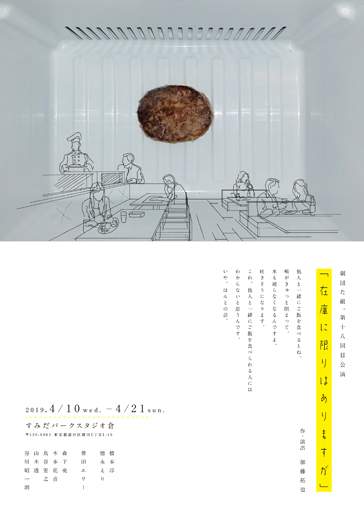

自ら書き下ろしたドラマ『平成物語』(フジテレビ系)が第7回市川森一脚本賞にノミネート。オリジナル脚本&民放初監督を務めるドラマ『不甲斐ないこの感性を愛してる』(フジテレビ系)が3月31日にオンエアされ、4月からは脚本を務めるドラマ『俺のスカート、どこ行った?』(日本テレビ系)がスタートするなど、映像・演劇の枠組みを超えて活躍する25歳のクリエイター・加藤拓也。そんな若き才能が主宰を務める劇団た組。の最新公演『在庫に限りはありますが』が4/10(水)よりすみだパークスタジオ倉にて開幕する。

舞台は、主人公夫婦が営む洋食屋。人前で食事ができなくなった夫と、夫とセックスができなくなった妻による夫婦の倦怠と亀裂が、日常感溢れる会話と、ドライなのにどこかセンチメンタルな手触りで描かれていく。

取材に訪れたのは、顔合わせから10日弱過ぎたある日のこと。その日の稽古場では、粗通し(幕開きから幕切れまでを中断せずざっと通すこと)が行われた。今回は、作品の所感と共に、粗通しの模様をお伝えしたい。

ありふれた風景から浮かび上がる夫婦の問題

食卓を共にすること。あるいは、ベッドを共にすること。

そのどちらも欠けてしまったら、それは夫婦と呼べるのだろうか。

目の前で繰り広げられるやりとりを見ながら、そんなことをぼんやりと考えた。

幕開けは、主人公・水野洸一(橋本淳)が営む洋食屋の風景から始まる。キッチンで片付けをする洸一とバイトのユウちゃん(木本花音)。フロアでは、客の門間(豊田エリー)が食事をしている。門間は、洸一の妻・里奈(徳永えり)の学生時代からの友人で、今では洸一もすっかり勝手知ったる仲のようだ。

そこへ里奈も帰ってきて、会話はますます弾む。話の中身は、とるに足らないものだ。これ見よがしに笑いを取りに行くこともなければ、殊更トリッキーなフレーズが飛び出すわけでもない。平板で、ありふれた日常の風景。

なのに、しゅるしゅると耳元を通り過ぎていく軽やかな話し言葉が心地良くて、面白いものが始まった、という予感が胸の内で小さく踊る。稽古開始から10日弱だというのに、役者たちの呼吸もすっかりこなれており、間もテンポも的確。力みのない台詞のキャッチボールが、作品のリズムをつくっている。

そんな何の変哲もない日常の風景に、かすかにヒビが走るのは、場面変わって洸一と、いつも洸一の店に野菜を卸ろしに来る中島(森下亮)のシーン。それまで寸断なく続いた応酬が、中島の「やってる?」という一言で一瞬止まる。そのエラーのような間に、とりとめのない会話で覆い隠した、彼らの問題が浮き上がる。

洸一夫婦は、セックスレスだった。妻の里奈は人並みの性欲を抱えながらも、長く連れ添った夫をもはや家族としか思えず、ベッドでその手が伸びてくることを拒む。10年以上の交際期間を経て、お互い「初めての人」同士で結婚した理想の夫婦。そう周囲から見られている洸一たちの間に、一筋縄ではいかない問題が横たわっていることに、好奇心が騒ぎはじめる。 日常の陰で、時限爆弾は刻一刻と時を刻む

日常の陰で、時限爆弾は刻一刻と時を刻む

だが、人に言えない悩みを抱えているのは妻だけではなかった。場面変わって食卓のシーン。ひとり食事をとる洸一のもとへ、里奈がやってくる。その瞬間、飄々としていた洸一の空気が一変する。目の覚めるような大声で妻を怒鳴りつけ、部屋に入ってくることを拒んだのだ。妻に目も合わせず、背中を向けたまま。その背中は明らかに硬直しており、全身に異様な緊張感が走っていることが見て取れる。

洸一は、人前で食事ができないのだ。原因は、わからない。妻は夫の症状を改善させようと通院を勧めるが、夫は気が進まない。夫と夜を共にできない妻と、妻と食事を共にできない夫。幸せそうに見えた夫婦は、いびつに歪んでいた。

表面を見ているだけでは決してわからない、人が抱える小さなひずみを「食」と「セックス」という、夫婦にとって(というよりも人間にとって)根源的な要素を用いて、この作品は可視化させていく。その取り合わせの妙はもちろんのこと、興味深いのはその温度感だ。

決して激情的にも近視眼的にもならず、作・演出の加藤拓也は平熱を保ったまま、夫婦の解像度を上げていく。夫は自分の身体を拒む妻に、妻は身の異変を直視しようとしない夫に、それぞれ不満を抱きながらも、核心には踏み込まない。それはいたずらに自らが傷つく(あるいは傷つける)ことを避けているようにも見える。

夫婦の問題は、目の前に人気のライバル店がオープンしたことにより経営が傾いていく生活の問題と重なり、どんどん不穏さを増していく。気づけば、観客は刻一刻と時を刻む時限爆弾を持たされたような気持ちで、彼らの顛末を窃視する。 夫婦の身に降りかかる出来事はとてもグロテスクなような気もするし、哀しい気もするし、なぜかクスッと笑えてしまう気もする。胸の内はヒリヒリと焦げついているのに、口元がニヤニヤと緩んでしまうような、奇妙でアンバランスな感覚だ。きっとそれは加藤拓也のまるでサンプルを見つめるようなシニカルな眼差しによるものだろう。彼はしっかり対象と適切な距離をとりながら、そこで立ち上がるものを冷静に観察できている。だから観客も、どこか息を潜めて小さな穴から覗き見しているような気分になる。

夫婦の身に降りかかる出来事はとてもグロテスクなような気もするし、哀しい気もするし、なぜかクスッと笑えてしまう気もする。胸の内はヒリヒリと焦げついているのに、口元がニヤニヤと緩んでしまうような、奇妙でアンバランスな感覚だ。きっとそれは加藤拓也のまるでサンプルを見つめるようなシニカルな眼差しによるものだろう。彼はしっかり対象と適切な距離をとりながら、そこで立ち上がるものを冷静に観察できている。だから観客も、どこか息を潜めて小さな穴から覗き見しているような気分になる。

橋本淳、徳永えりら実力派キャストが好演

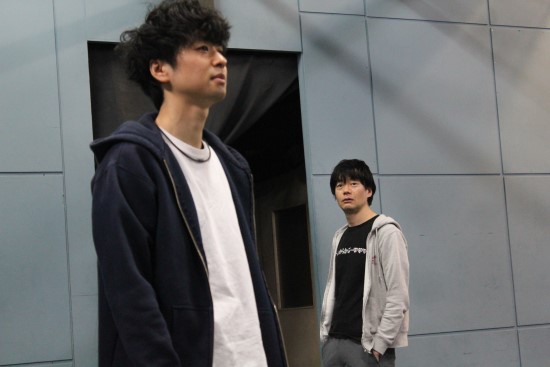

役者も、それぞれ魅力的だ。洸一役の橋本淳は温度の低い夫役をオフビートな芝居でうまく体現している。一見すれば理性的だが、ちょっと問いつめられると、相手の言葉尻をとってまくし立てるように自分の正しさを勝ち取ろうとする性格も、リアリティがあっていい。親指で目尻をかいたり、ゆるいパーマのかかった髪を執拗にさわったり、穏やかに見えて神経質で凶暴な洸一の気質が身振りから垣間見えた。

そこで言えば、里奈の方がよほど良識的だ。だが、そもそもの災いのタネを蒔いたのは、里奈でもある。のらりくらりとした夫に対し、行動力もコミュニケーション能力もある里奈だが、そういうちゃんとした人ほど内実は不安定というのは、頷ける話だ。徳永えりの明快な演技と、ふと覗かせる虚無感が、里奈を観客にとって共感しやすい女性像に仕上げていた。

中島役の森下亮は、愛情と性欲は別腹という庶民的な男性像がよく似合い、豊田エリーの演じるサッパリとした女友達は、夫婦の明暗をより明確に際立てた。 木本花音と山木透が演じるカップルは、一見すると搾取と依存の関係で、洸一ら理想の夫婦と対をなすポジションなのだが、では本当にそうなのかと言うと決して外野から見ただけではわからないものが男と女にはあって、この人物配置が終盤になるにつれよく効いてくる。

木本花音と山木透が演じるカップルは、一見すると搾取と依存の関係で、洸一ら理想の夫婦と対をなすポジションなのだが、では本当にそうなのかと言うと決して外野から見ただけではわからないものが男と女にはあって、この人物配置が終盤になるにつれよく効いてくる。 洸一を診察する医師役の谷川昭一朗は、ちょっととぼけた空気が味となり、キーパーソンとなる鳥谷宏之は短い出番ながら得体の知れない不気味さでクライマックスに向けてギアを上げる絶妙な着火剤となっていた。

洸一を診察する医師役の谷川昭一朗は、ちょっととぼけた空気が味となり、キーパーソンとなる鳥谷宏之は短い出番ながら得体の知れない不気味さでクライマックスに向けてギアを上げる絶妙な着火剤となっていた。

日常は、いとも簡単に壊れる。夫婦は、容易く綻ぶ。そのきっかけは、ほんの小さなひずみなのかもしれない。 劇団た組。第18回公演『在庫に限りはありますが』は4月10日(水)よりすみだパークスタジオ倉にて開幕。

劇団た組。第18回公演『在庫に限りはありますが』は4月10日(水)よりすみだパークスタジオ倉にて開幕。

取材・文/横川良明