“抱き合いたい!”と願う二人の想いが現代にも繋がる『いとしの儚』

その作品の魅力を荒井敦史と藤間爽子、演出の川名幸宏が語る

劇作家・演出家の横内謙介による“大人のお伽話”とも言えそうな舞台『いとしの儚』が2021年春、新たな息吹を吹き込まれて蘇る。この作品は2000年に扉座で初演後、2002年には井川遥と山崎銀之丞らの出演でPARCO劇場にて、2008年には藤本美貴と大口兼悟らの出演で明治座にて上演されているほか、国内にとどまらず韓国でもロングラン上演されるなど、実にさまざまなカンパニー、さまざまな演出スタイルで上演されてきた名作だ(ちなみに2002年、2008年のタイトルは『HAKANA(『いとしの儚』より)』)。

負け知らずの博打うち、鈴次郎が鬼との勝負に勝って手に入れた絶世の美女、儚(はかな)。実は、鬼が墓場の死体を集めて作った身体を持つ彼女は、生まれてから100日を経たないうちに抱いてしまうと水になってしまうというのだが……。

今回、演出を手がけるのは演劇ユニット“東京夜光”での活動で注目を集める川名幸宏。そして鈴次郎には今年1月の舞台『熱海殺人事件 ラストレジェンド』で木村伝兵衛部長刑事役を演じて好評を博したばかりでもある荒井敦史、儚には日本舞踊家で今年2月に藤間紫を襲名したことでも話題となった、阿佐ヶ谷スパイダースのメンバーでもある藤間爽子が扮するほか、柿喰う客の七味まゆ味や猫のホテルの市川しんぺーらが出演する。時代劇でありつつも衣裳は現代的、振付にBaobabの北尾亘が参加していることもあり、過去作品とはかなり印象の違う舞台になりそうだ。

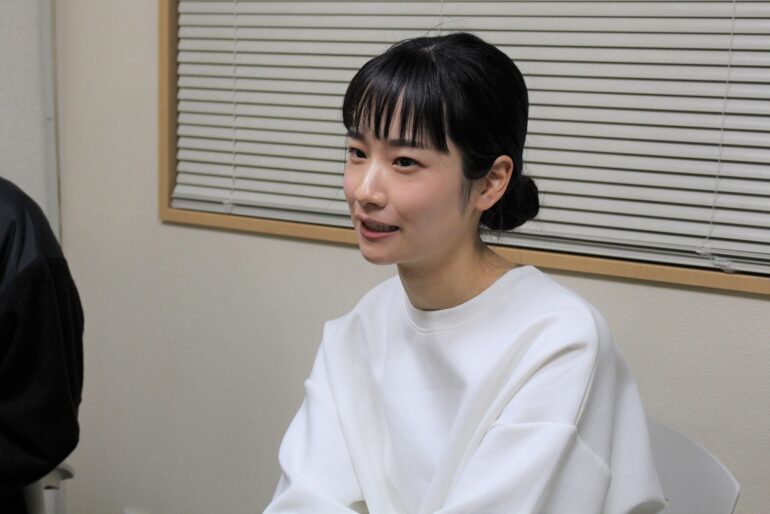

稽古開始から2週間ほどが経った稽古場を訪ね、演出の川名と、荒井と藤間に作品への想いを語ってもらった。

――佳境に入ってきた段階かと思いますが、現在の稽古場の雰囲気、手応えとしてはいかがですか。

川名「とっても、いい感じです。なにしろ、もとの台本がすごく強くて、いろいろな可能性が秘められていますからね。それを凝り固まらずに広げながら稽古してきたので、今は回収できないくらいに広がっている状態でして(笑)。ここからどうやってまとめていこうかな、という段階です。」

――お二人は稽古に参加してみての感想としては。

荒井「川名さんとは今回初めて一緒に作品づくりをやらせてもらっているのですが、いろいろなところをすくってすくって、拾って拾ってくださるので本当にありがたいです。正直なところ、僕自身が苦手というか、つい踏み入れて来なかったようなところにもしっかりと向き合ってやってくれていることがわかったので。この稽古は自分にとって挑戦でもありますし、ものづくり、作品づくりの真髄を日々、感じさせていただいています。」

藤間「稽古はもちろん楽しいんですけれど、私は、稽古前にみんなで丁半博打を実際にやって遊んでいることもとても楽しくて。」

荒井「こども銀行券を使ってね。」

藤間「そうです、そうです!(笑) 私、パチンコとかも含めて賭け事って今までやったことがなかったんですが、やってみると……面白いですね! もちろん、お稽古も楽しいですよ。川名さんがおっしゃったように脚本がしっかりした、大きい作品ですし。今回はちょっと、衣裳も含めて現代っぽい演出になっているんですが、セリフとして使う言葉は時代劇風なので最初はそこに違和感を抱きながら稽古していたんですけど。だけどこの戯曲の持つ普遍性の面白さのおかげか、稽古を重ねるうちにその違和感も消えて、今ではすっかり川名さんの描く世界観の中で稽古ができているように思います。」

――そもそも、この作品を上演するにあたって、最初はどう思われたんでしょうか。

川名 僕にとって、作者の横内謙介さんは師匠でして。まずその人の作品をやるということ自体が、とても自分の中では大きなことでした。横内さんと出会ってきっかり10年になるんですが、その中で今回初めて横内さんの作品を演出することになったわけで。なんだかある種の壁を越える時を迎えた、というか。

――節目のひとつにはなりそうですね。

川名「そうですね。そういう意気込みみたいな気持ちは、確かにこの話を頂いた時からありました。でも、それを自分は……(小声で)超えないといけないと……。」

荒井「急に小声になってますよ(笑)。」

――でも、そこはまず考えますよね。

川名「考えますね。だからそこを目指したいし、超えたいと思うことが師匠に対しての恩返しかなとも思うんです。あくまで小声で、ですけど(笑)。」

――その横内さんが、既に稽古場にいらっしゃったそうですが。

川名「いらっしゃいました! めちゃくちゃ緊張しました!!」

荒井「わりと、早い段階でいらっしゃいましたよね。」

川名「でもありがたいです、稽古場に来てくださるなんて。しかもそこで何か言うわけでもなく、どちらかというと僕とかキャストの方々と雑談しに来てくださった感じだったので。そういう居方をされることも、脚本家としてもすごく尊敬します、ありがたいなあと思っております。これは大声で言えます!(笑)」

――お二人は、この作品についての印象はいかがでしたか。

荒井「僕は、初めて読ませてもらった時にはうわっつらで読んで「すげー、泣ける!」とだけ思っていたんですが、いざ作品の中に入って「なぜここでこういう行動を?」と“なんでなんで病”みたいに考えていくと、表現の仕方の難しさに気づいてきて。言葉が弱気のセリフだったりするとお涙頂戴みたいになってしまって、そうなると観ている方は引くんじゃないかなと思ったりもして。そう思うと、最初に読んだ時とだんだん印象は変わってきました。あと、この『いとしの儚』は歴代、いろいろな方がやられてきた作品なので、僕としてはとても光栄なことではあるんですが「ああ、また誰かが演じていた役だな」とも思いましたね(笑)。」

藤間「確かに、歴代の方が演じられていて、横内さんのファンの方や扉座のみなさんが大切に大切にされてきた作品ですから、私もお話を頂いた時にはすごく光栄でうれしかったです。一方で、既にみなさんにとっての“儚像”があるようにも思うので、それを崩しちゃいけないんじゃないかな、私は本当にみなさんの思っている儚になれるのかな、ということばかりが最初のうちはどうしても気になっていたんです。だけど川名さんが「どんな儚でも作品は成立するから大丈夫、あまりそんなことは気にしないで、自分自身が一番輝ける儚でいてくれればいいよ」とおっしゃってくださったので、ふっとそこで肩の荷が下りたというか(笑)。とはいえ今もまだ儚像がしっかり見えているわけではないので、稽古をしながら模索中です。」

川名「僕、いいこと言ってましたね、良かった(笑)。」

――荒井さんは、鈴次郎という役柄を現時点ではどう演じたいと思われていますか。

荒井「やればやるほど、鈴次郎ってなんなんだと思っちゃうんですけどね。でも逆に、根底には自分のコンプレックスみたいなものがあって、実は一番素直な人間なんじゃないかなとも思ったり。素直なんだけど、たとえば愛に関しては表現する方法を知らない、不器用なところがある。だけど人間なら誰しもが、そういうところはありますよね。そういう点を出せたらいいのかもしれないけど、でも普通はそっちを選ばないよねとか、そこでそんなことはしないよ、というようなことばかりをしちゃうんですよね、鈴次郎という人は。うーん……やっぱり、まだわかんねえっす、僕も模索中です! だけど知れば知るほど、嫌いにもなるし、好きにもなれる人のようにも思えるんですよ。だからみなさんにこの『いとしの儚』を観ていただいたあと、千秋楽の日に「好きだけど、やっぱり嫌いだなあ」とか感じてもらいたいです(笑)。今はそれくらいのことしか、考えていないです!とにかく鈴次郎はエネルギーというかギラつきみたいなものを持っていないといけないし、魅力的じゃなきゃいけない。だって、人としての魅力がないヤツがクソなことをしていたら、ただのクソですからね。そんなことしていても、この人って魅力的なんだよなあって思わせなければ。そのためにも、この舞台上で一番僕が輝くつもりでがんばりますよ!」

――藤間さんは、儚を演じることに関してはどんな想いがありますか。

藤間「儚は生まれたての赤ちゃんからスタートして、成熟した大人の女性までを広く演じなきゃいけない役どころなので、本当に難しいです。でもこの間、稽古していてふと気づいたんですが、これってたった100日間の物語なんですよね。オギャーと生まれた瞬間から、人を好きだと思えるような大人になるまで、と考えるとなんだかすごく長い時間を生きている気がしていたんですけど。途中で、そうか、たったの約3カ月間のことなんだと改めて思って、その間にここまで物語が動いていくということにビックリしてしまいました(笑)。そう考えれば、大人だと言っても儚もまだまだ未完成なままの人物でいいのかもしれないなとも思えてきて。もちろん教育を受けて、いろいろなことを学びはするんですが、幸せとはなんぞやということも自分で考えたりもしつつ、迷いとか葛藤が多いままでもいいんじゃないかな。まあ、もともと鈴次郎は常にそんな感じですけど(笑)。儚自身にもそういう部分があってもいいんじゃないかな、と思うようになりましたね。だけど、儚に共感する人ってどうやら少ないみたいなんですよ。」

荒井「女性にアンケートをとると、鈴次郎を愛しているところがどうも共感できないみたいでね。」

藤間「私も、確かに博打好きな人はあまり好きじゃないけど……(笑)。だけど、みんなから「やめなよ」って言われたものにどこか魅力を感じたりすることってありますからね。「だってもう、好きになっちゃったんだもん!」っていうような(笑)、理由もない究極みたいな部分は、きっと誰もが持つものなんじゃないかな。なので、今回の舞台を観ていただいた方に「儚の気持ちも少しわかる気がする」と共感していただけるよう、がんばって演じたいと思っています。」

――そう思っていただくためには、鈴次郎がかなり魅力的に見えないといけないわけですね(笑)。

荒井「そうなんです。困ったもんです(笑)。」

――今回の演出の狙い、一番意識していることは。

川名「この状況下で芝居をやれるということ自体が、まずとても大変なことだと思っているんです。というのも、ちょっと言い方が危ういかもしれないですけど、演劇ってこれまでいわゆる“濃厚接触”で作ってきたものでしたから。自分は、そうやって作る演劇の楽しさや喜びを嚙みしめながら生きてきたほうなので。もちろん感染対策はしっかりとやりつつも、気持ち的な濃厚接触は忘れたくないんです。考えると、『いとしの儚』というのはまさに「抱き合いたい!」と想い合う二人のお話なんですよ。今、人間同士が抱き合えない時代の真っ最中に、こうして抱き合いたい、触れ合いたいと思う物語だというのは現実にも繋がるのではないかなと思うんです。だからそれを忠実に、今の感覚とも重なるように『いとしの儚』を演出したいな、濃厚接触を単に触れ合うだけのことではなく、気持ちの面からも、人と人とが溶け合うことに重きを置いた演出をしたいなと思っています。」

――では最後に、お客様に向けてお誘いのお言葉をいただけますか。

川名「このような時期ですが、演劇という芸術はそれこそ何百年も続いているものなので、絶対になくならないと思うんです。もちろん劇場に来られないお客様もいらっしゃるとは思いますが、なんとかその間も僕たちが続けて行ければいいと思いますし、そこで生まれる奇跡を目撃できる方はしていただけたらなと思います。良かったらぜひとも、いらしてください!」

藤間「この作品に出てくる登場人物が全員、愛おしいんですよね。本当に悪いヤツなんて、いないんですよ。みんながみんな、それぞれに悩みを抱えながら生きていて。この台本を読んだり、芝居をしていたりすると「人間っていいな」と思えるんです。この言い方だとチープに聞こえるかもしれないですけど、私自身、本当にそう思えたので。ぜひ劇場で、そういう人間の温かさを感じていただけたらうれしいです。」

荒井「僕たちも劇場でお芝居ができない環境が続いていましたし、お客さん側も簡単に劇場には行けないような状況で同じようにストレスがたまっていたと思います。「県をまたいじゃうから自粛します」という声もSNSでよく投げかけられたりもしますから、それを押し切ってぜひ来てくださいなんて無責任なことは言えないんですけど。でもやっぱり、こういう時期にこの日本で、知恵を絞ってなんとかお芝居を作ろうとする原動力みたいなものを感じると人間の強さを感じられたりもするので、観る側と演じる側とがお互いにエネルギーをぶつけ合うことで、うまく反応しあえたら面白いですよね。この『いとしの儚』という作品は2021年版みたいな感じですけど、自分の中でも「あの作品は良かったな」とあとで思えるような作品にできたらいいなと思っています。ぜひその瞬間を見届けていただけたら。そして来られた方は、できれば周りの方5人ずつに宣伝していただきたい! こうなったらそういう感じでやっていきましょう、役者とお客様はもうみんな共犯みたいなものです!!(笑)」

取材・文 田中里津子