©THE ROB CARLTON

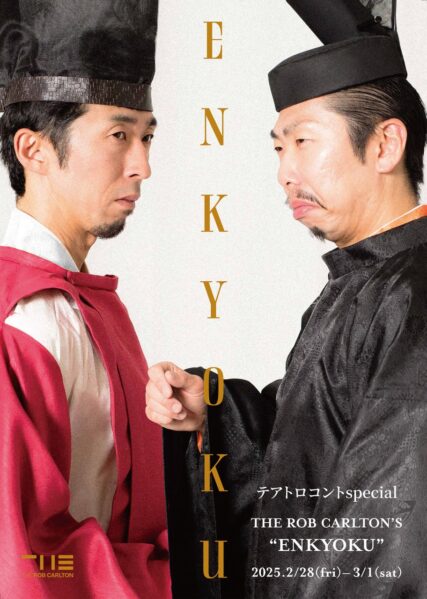

2月28日(金)からの2日間、ユーロライブにてテアトロコントspecial THE ROB CARLTON’S『ENKYOKU』が開催される。昨年1日限りの上演で話題を呼んだテアトロコント special THE ROB CARLTON’S『LOW-KEYED PLAY』から約一年、今回はメンバーのボブ・マーサムと村角ダイチによるミニマムかつ濃密な二人芝居が繰り広げられる。舞台は平安時代、上司の「婉曲表現」に悩む貴族とその相談に乗るスペシャリストによる可笑しみ溢れる会話の応酬。現代にも通じる本音と建前の世界をTHE ROB CARLTONらしさたっぷりに彩る。昨年はMITAKA “Next” Selection 25thにも選出され、京都を拠点に据えながらも東京での注目もますます高まるTHE ROB CARLTON。新作『ENKYOKU』の構想やユーロライブという舞台の魅力、東西を横断しながら見据える今後の展望について、作・演出を手がける村角太洋(ボブ・マーサム)に話を聞いた。

現代にも通じる「婉曲表現」への戸惑いをヒントに

―貴族の装束をお召しになったビジュアルがとても印象的です。タイトルは『ENKYOKU』とありますが、このテーマに決めた背景や経緯からお聞かせいただけますか?

平安装束を着た貴族コメディシリーズは今作で3本目になります。過去作を振り返る中で反省点もあったので、それらのフィードバックも活かしつつ、ライフワークの一つとして平安貴族コメディの完成形を作れたらなと思っています。前々回が和歌、前回が蹴鞠をテーマにしていて、今回はどうしようかとなった時にこの「婉曲」というテーマが思い浮かびました。我々は京都の団体なので「京言葉を使った面白いことができないか」というところから着想を得て、よくネタにされる京都的な遠回しな物言いや婉曲表現を使って色々やってみようかなと。

―よく例に挙げられるのが、「ぶぶ漬け召し上がられます?」が「お帰り下さい」を意味している、というやつですね。

そうです。ただ、ずっと京都に住んでいますけど、実際そんなこと言われたことはないんですけどね(笑)。なので、多分ネタ的に発展したものなんでしょうけど、であれば、それをもっと誇張や拡張していくことでヘンテコなコメディができるのではないかと思ったんですよ。「平安貴族」というカバーをつけることによって、現代でやるとちょっと強すぎる出来事や表現もマイルドにできるのではないか、という狙いもあります。

―たしかに就活のお祈りメールや仕事上でのやりとりなど、婉曲表現は現代人の身の回りにも頻発していますね。

婉曲ってやっぱり難しいじゃないですか。本音と建前がわからなくなったりもしますし、遠回しすぎてかえって何も伝わらない、なんてこともあります。「相手が本心ではどう考えているんだろう?」と悩むことって現代にもあるし、きっと昔もあっただろうなと思ったんですよね。そこから人物の背景を組み立てていきました。上司の婉曲表現に悩む貴族と婉曲表現に詳しい婉曲アナリストの二人のやりとりが中心になっています。そういう職業の人がいた、という設定に勝手にして、婉曲のスペシャリストに色々アドバイスをいただくという立て付けです。今で言うコンサルみたいな立ち位置の人とのやりとりをテーマにして色々広げていけたらと思っています。

―婉曲アナリストにコンサル!なんともユニークな発想です。

ちょうどこの作品の構想を練り始めた頃に、コンサル関係の会社の倒産が過去最多だったというニュースを聞いたのですが、他社をコンサルしすぎて自社の足元が崩れる、じゃないですけど、そういった矛盾のようなものも絡められないかなと漠然と思ったりもしています。

―本作はメンバーの村角ダイチさんとの二人芝居ですが、このテーマを二人でやるということにも何か目論見があったのでしょうか?

2022年にもユーロライブで『Due deux zwei 2』というヘンテコな二人芝居をやったんですけど、それぞれのキャラクターや関係性がより深く作れる豊かさやその中で会話がどんどん転がっていく面白さがあって、「またどこかで二人でやりたいな」と機会を狙っていたんです。そんなタイミングで再びテアトロコントSpecialとしてお話をいただいたので、今だな、と。シチュエーションで婉曲を見せることもできると思うのですが、今回はやはり言葉そのものにこだわって、会話の面白さを突き詰めていきたいと思っています。二人でミニマムにやることによって、ちょっと踏み込んだことにも挑戦できそうな気がしますし、シチュエーションに頼らずに作っていけるのではないかと思っています。

―昨年三鷹市芸術文化センター 星のホールで上演された『THE STUBBORNS』(MITAKA “Next” Selection 25th参加作品)も大きな話題を呼びました。今回もテアトロコントSpecialとしてユーロライブでの上演となりますが、拠点である関西と東京で作品の作り方や観客の反応など何か違いはあったりするのでしょうか?

以前まではその差があると思っていました。東京のお客様はウケるところが個々でバラけている印象があって、逆に関西はまとまったシーンで笑いが起きる印象がありましたね。でも今となっては、自分たちのその都度の作り方が関係しているのだなと思っています。東京のお客様にそういった印象を抱いた作品は自分たちが結構意図的に笑いを散らばらせる作り方をしていたなと感じたというか…。でも、ここ数年でこちらのマインドにも変化があり、そんなに散らばらない方向で作るやり方に変えたんです。そしたら、西と東でもあまり反応が変わらなかったんですよね。

―興味深いお話ですね。

前はとにかく(思いつく笑いの要素を)全部入れるような作り方をしていたので、そこを脱する上で苦労した部分もあったのですが、構成や全体を楽しんでもらえている手応えはありましたね。作り方によって反応が変わる、と分かったことは自分としても興味深かったです。ただ、コロナ禍を挟んでの前後なので、我々が作り方変えたように、お客様もそれらを経て観劇のスタンスで変わったことがあったかもしれないとも思います。

ユーロライブという舞台だからできること

―テアトロコントには過去3回のご登場、そして、THE ROB CARLTON名義での公演も今回で3回目となります。テアトロコントという場やユーロライブという空間はボブさんにとってどういうものでしょうか?

ユーロライブに立つのは計6回目なのですが、どれもここでしか試せないことに挑戦できる機会だと思っています。他団体さんとご一緒するテアトロコントは非常に刺激的な場で、作戦の立てようがない舞台でもあるのですが、だからこそ、手を変え品を変え実験できるというのが大きいですね。演劇のお客さんだけではなく、お笑いのお客さんも来られますから、思い切って普段やらないことをやってどう反応をいただけるのかを知りたいと思っています。これはお笑いの方も演劇の方もみなさん感じていらっしゃるんじゃないかなと。いつもと違う脳みそで作品を作れる場所というか…。

―観客にとっても非常に刺激的な場だと感じます。テアトロコントをきっかけに団体さんの単独公演や本公演を観に行く機会にも繋がったりもして…。今回もそういったお客さんも来られるのではないかなと想像したりしています。

今回のように単独でやらせていただく時も、ユーロライブという舞台にはそういったニュアンスの挑戦に駆り立てられますね。いつもよりもコントを意識して作ってみようかなとか、本公演ではやらないことをあえてやってみようかなとか…。本公演だと、演劇好きの方やコメディ好きの方などお客様の想定が立つ部分があり、その分「ご期待に応えられるようコメディをしっかりと作らないと」という思いがあるのですが、ある種そこから少し離れて、違う作り方ができる。今回のテーマに関しても、本公演だったらこういう作り方にはならなかっただろうな、というやり方で作っています。

―具体的にはどんな変化や挑戦がありそうでしょう?

去年4月のテアトロコントSpecial『LOW-KEYED PLAY』では75分ほどの作品をやったのですが、これ、元を辿ると20分ほどの短編だったんですよ。毎年『中之島春の文化祭』というイベントでやってきたシリーズの作品を繋げて一つに仕立て直したんです。キャラクターは一緒だけどそれぞれ独立している物語で、例えるなら連続ドラマに近いのですが、それを一つ完結させることもできたし、短編をいっぱい作れる楽しさもあり、結構うまくいった感触があったんですよね。なので、今回はそれをさらに細かくして、単発でも見てもらえるものを5本くらい並べる構成にしてみようかなとか…。そんなことを考えています。基本的にはワンシチュエーションコメディ的な作り方をしているのですが、テアトロコントSpecialという冠だったらこういったブラッシュアップやトライもできるかなと思っています。

この2年で得た、THE ROB CARLTONの強みと広がり

―平安貴族たちの「婉曲」をテーマとした連続ドラマ、見たことのない会話が見られそうで楽しみです。劇団においてもコントユニットにおいても、近年ますます団体のカラーが多様化していますが、ズバリTHE ROB CARLTONの個性や強みはどんなところでしょうか?

今回も平安装束の衣装を着るわけですが、そういうところで嘘をつかない、嘘に見えないようにするというところでしょうか。THE ROB CARLTONはやはり演劇がベースにあると思っているので、自分たち個人の個性を表立って押し出すようにはやらないんですよ。昨年星のホールで上演した『THE STUBBORNS』でも外国の人や女性を演じたのですが、そのキャラクターたちが本当にそこにいるように見えないと意味がないと思っているというか、そこを大事にしているんですよね。コントであってもそこはやっぱりお芝居に通じていて、我々の素の部分が見えないようにその人物の面白みを追求していけたらと思っています。そういう意味では良くも悪くも演劇から抜け切れない部分があるのですが、我々の強みはそこかな、と。衣装や言葉遣い、振る舞いなども含めてキャラクターへのアプローチをしっかり作りつつしょうもないコメディをやる。それが一つのTHE ROB CARLTONらしさかなと最近は思っています。

―東西を横断したご活躍にも期待が高まります。最後に、THE ROB CARLTONとしての今後の展望をお聞かせください。

コロナ禍を経て、大阪と東京での本公演を再開したのが2023年なのですが、そこが一つのリスタートだったという風に思っているんですよね。そこから、東京で年に1、2回公演をやっていく中で、関西以外でも少しずつ我々のことを知っていただいている実感がありますし、星のホールでのロングラン公演やユーロライブに何度か立たせてもらったことで、THE ROB CARLTONを初めて見るお客様がとても増えた2年間だったと思うんです。継続して観に来てくれているお客様も増えていますし、この流れをもっと大きなものにしたいなと考えています。もちろん関西をベースにやってはいくのですが、東京での上演も積極的に増やしていけたらと思っています。

インタビュー・文/丘田ミイ子