■「自分は何者なのだろうか?」と問わずにいられないような機能を持ったパフォーマンスに

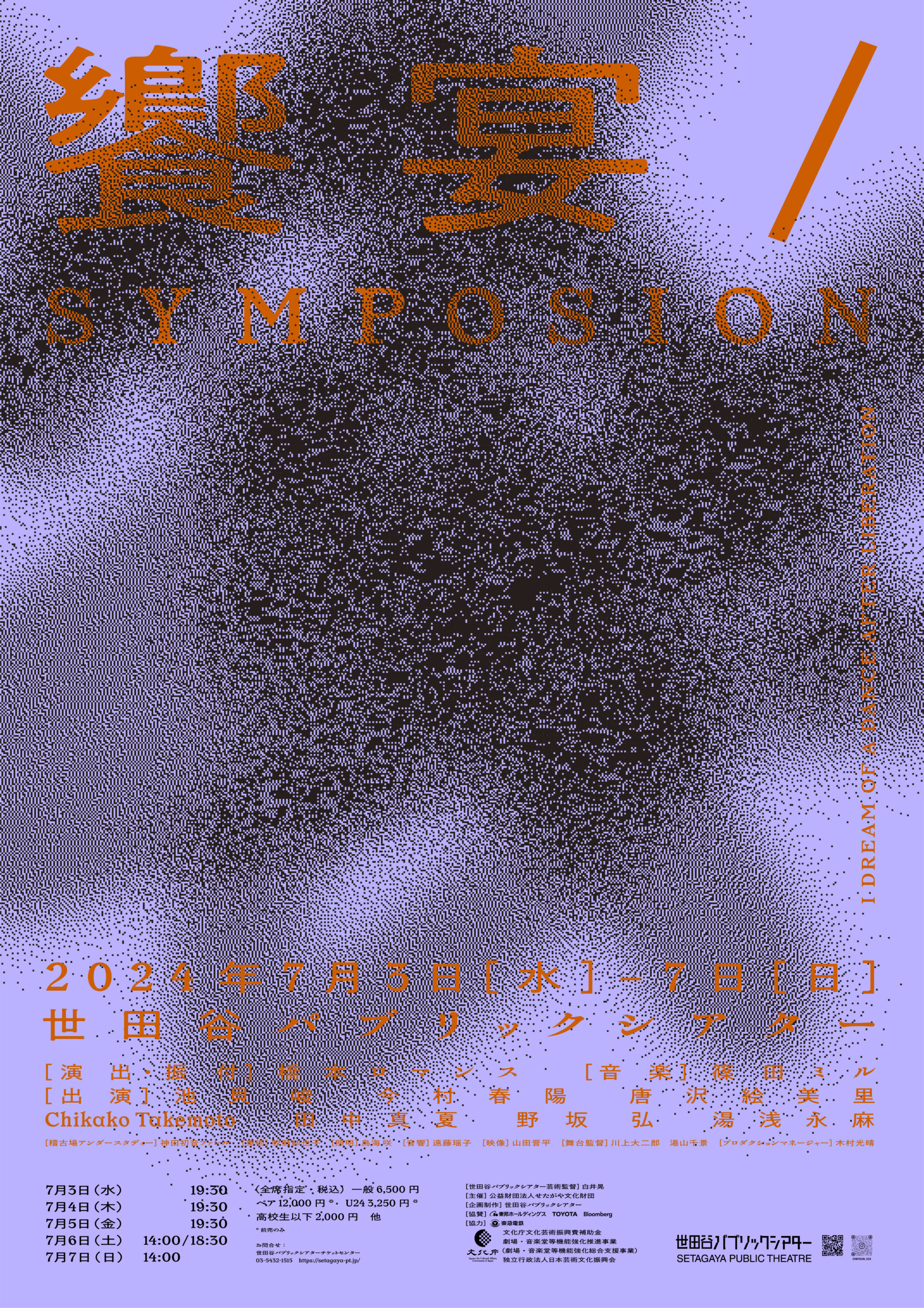

7月3日(水)より世田谷パブリックシアターにて上演される『饗宴/SYMPOSION』。新進気鋭のアーティストである橋本ロマンスが演出・振付を手がける本作は、古代ギリシャの哲学者プラトンによる対話編『饗宴』を出発点としたパフォーマンス公演だ。『饗宴』では、知識人たちによる「愛(エロス)」についての演説、ソクラテスの「智慧(ソフィア)」への賛美が語られる。

この『饗宴』が2024年の東京で開かれるとしたら、そこに集まるのはどのような人々なのか。そしてそこではどのような「愛」や「智慧」が語られるのか。現代における「マイノリティ・ポリティクス」に焦点を当て、社会で透明化された人々のための愛のメッセージを、身体表現で可視化させる。

「クリエイションの出発点は批判的な視点」なのだと口にする橋本に、本作を立ち上げる意図などについて語ってもらった。

──橋本さんにとってこれが初めての世田谷パブリックシアターで作品を発表する機会となりますね。

2024年度の劇場プログラムを組むにあたって、芸術監督である白井晃さんからお声がけいただいたんです。フィジカルシアター作品をやってもらえないかと。演劇だけでなく、ダンスやこういった舞台作品を上演することで劇場の間口を広げ、若いアーティストが活躍できるチャンスをつくりたいとおっしゃっていました。私自身、この考えにとても共感しましたね。それが2022年の夏頃のことだったと思うので、やはり長期的なプロジェクトとなっています。

──本作のモチーフになっているプラトンの『饗宴』には、どのような流れでたどり着いたのでしょうか?

世田谷パブリックシアターの主催公演としてクリエイションができると決まったとき、何をテーマにすべきか考えました。そこでふと、『饗宴』の存在を思い出したんです。過去に読んだことがあったのですが、それは「アンドロギュヌス」のリサーチを目的としていたので、いまとは読むうえで着目するポイントが異なりました。改めて手にしてページをめくってみると、まるで印象が違いましたね。『饗宴』では登場人物たちが「愛」について語りますが、その場に存在するのは特権階級の男性たちだけ。そこで論じられる「愛」というものに大きな違和感を覚えたんです。

──数年のうちに、かなり印象が変わったんですね。

記されていることは同じなのに、ここまで印象が変わるものかと驚きました。私自身、この変化を無視できないものに感じたというか、とても重要なこととして捉えなければならないと感じたんです。つまり、いわゆる安全な場所から特権階級の人々によって語られる「愛」というものが、ものすごく自分が思う「愛」からは遠いものに思えた。そこではマイノリティ属性を持つすべての人々が不可視化され、透明な存在とされています。なので、『饗宴』をモチーフに作品をつくろうと思ったのは肯定的な態度ではありません。クリエイションの出発点は批判的な視点なんです。

──橋本さんの変化の要因としては、やはりコロナ禍が大きいのでしょうか?

そうですね。社会構造が可視化されていく中で、構造というものに自覚的になりましたし、この構造における私自身の立ち位置についても自覚的になりました。私は社会のどのような面において特権性を持っている加害者なのか。そしてまた同時に、どのような面において被害者であるのか。そういった交差性についてものすごく考えるようになりました。いま社会では差別意識も大きく変わってきていますしね。そこですごく皮肉的だと思うのが、私と『饗宴』の関係です。先ほどお話ししたように、私は「アンドロギュヌス」のリサーチのためにこの一冊を手に取りました。「アンドロギュヌス」は両性具有を指し、ある種のクィアネスを持ったモチーフとして、そのリサーチのために出会ったわけです。ところが今回、現代のマイノリティ・ポリティクスの視点から見た際に、批判的に扱わなければならないモチーフの中で再登場した。これが私にとってすごく皮肉だなと。

──この数年における橋本さんご自身の視点の変化が如実に感じられるお話ですね。

だからこそ、この再会時に覚えた違和感というものを、とても注意深く見ていかなければならないと思いました。『饗宴』は本作のテーマではなく、あくまでも出発点です。記されている内容をなぞるわけではありません。私の作品づくりにおいて主題なるものは、あらかじめ設定するものではなく、クリエイションの過程で参加者全員で見つけていくものです。とはいえもちろん、ある程度は私の中に想定したものがあります。パフォーマンス作品をつくる場を与えられた私が、どの立場にあるどんな存在の声を社会に届けるべきなのか。まずこのことを考えました。そうしてやがて、特定の人々の声を届ける装置としてこの作品を捉えることに決めたんです。その次の段階では、この作品に集まってくださった人たちと話しました。社会に対してどのようなことを語りたいのか、表現したいのか。そこで出てきた想いや考えを私が汲み取り、こちらからの提案を反映させながら本人たちが望むような形にしていきます。この過程を経てシーンを設定し、それらが連なって大きなストーリーラインを形成していく。そのような流れの中で主題は生まれます。

──互いを知るためにも、大前提として対話が欠かせないわけですね。

そうです。ですが対話というものは、安全な関係性や創作環境が成立していなければ実現できません。演出家であり振付家である私は、創作の現場において出演者よりも権力を持つポジションにあります。そこでいくら私が対話をできたと思っていても、相手からしたらそうではないかもしれない。たとえば、思っていることが言えないという可能性もあるわけです。なのでまずはお互いの信頼関係を築くことが最優先で、創作環境の全体が安心できるセーファースペースとして機能していなければなりません。セーファースペースとしての創作環境と労働環境がなければ対話は生まれないと思いますし、これらの環境整備と対話はセットだと私は考えています。

──環境づくりとして、具体的にどのようなことを意識されていますか?

すごくシンプルなことです。本人が嫌なことや、やりたくないこと、苦手な行為などについて事前に必ずヒアリングします。さらに、ジェンダープロナウンだったり、どのように呼ばれたいのか、どういう存在として扱われたいのかもヒアリングし、事前に創作メンバーに共有。周知に努めます。とくに本作に関しては、舞台芸術業界にあまり馴染みのない方にも参画していただいていますからね。世田谷パブリックシアターは主催事業に対してハラスメント防止のための講習を必須で実施してくださるので、これも大きな助けになっていると思います。それから、マイノリティ属性を持つ方に対する言葉遣いをはじめ、マイクロアグレッションやミスジェンダリングが起きないよう、個別にミーティングも行っています。

──非常に多彩な顔ぶれの座組になっていますよね。どのような経緯でこの並びになったのでしょうか?

先ほど“対話”のお話になりましたが、私が作品づくりを通して対話をしてみたいと思った方々にお集まりいただきました。なおかつ、こうしたパフォーマンス作品に参加しなくても、ご自身のことを表現できるプラットフォームを持っている人々にお願いしました。それは普段のプラットフォームで表現しづらいことを試す機会をつくりたいと思ったからです。それに加えて、私の考えた演出や振付を指示通りに実践される方は、この作品には合わないだろうと考えました。指揮者である私の言ったことでも、違うと思ったら違うと言ってほしいし、個々人にやってみたいことがあるのならば、それを伝えてほしい。舞台芸術作品というものが“統一”の方向に向かっていくのは簡単なことだと私は思っています。演出・振付を行う立場としても、この“統一”を目指すことが作品づくりにおいてはスムーズ。でもそのことに疑問を抱くようになって。“統一”ではない方法で、複数の手段を維持したまま、同じ目的に向かうことはできないのか。そうした私個人の作品づくりにおける試みや願いが、このプロダクションには反映されています。それぞれが対等な立場で協働できる環境を求めていたんです。

──となると、作品の完成形というのは未知なるものですか?

そうとも言えますが、だからといって自由さというものに甘え過ぎてはならないと考えています。手放したほうがいいものもあるけれど、私には演出家としての責任があります。私は自分のこのポジションを、みんなが進む道筋を提示する存在だと捉えています。進むべき方向にみんなが同意してくれたのならば進めばいい。目指すべき目的地への進み方は、私が提示するものだけではないはずです。そこへどんなふうにたどり着きたいのかも、一人ひとりが違って当然。互いの考えを尊重し合いながら、つねに複数の道(手段)を確保していく。なので創作のプロセスにおいて、まったくの未知というわけではありません。私自身の行きたい方向は決まっていますし、演出をする者である以上、きちんと舵取りをしなければならない。そのためにも対話ができる環境があることが大前提なんです。

──橋本さんは作品において、演者の身体をどのように捉えているのでしょうか?

私としては、パフォーマンスというものをフィクションとして受け取ってほしくありません。では、フィクションに見えるか見えないかのその差は、果たしてどこにあるのか。やはり舞台上と観客席とが、どのように線引きされているのかが大きいと考えています。観客席にいる方々が舞台上で起こっていることを違う世界のことのように感じてしまうと、それはフィクショナルなパフォーマンスとして認識されてしまいます。この認識をさらに強めてしまうのが、鍛え上げられた肉体や超絶技巧的なダンスです。そういったものを目の当たりにすると、観客の誰もが舞台上の人々に対して自分とは遠い存在なのだという印象を持ってしまう。

──完全に線引きがなされてしまいますね。

観客席と舞台上の境界──言い換えれば現実と作品というものの境界を取り去って、いかにこれらを地続きなものとして提示できるかが重要です。舞台に立っている人に対して「あそこにいるのは自分だったのかもしれない」というような思いがふっとよぎる瞬間を生み出せたらと、つねに私は考えています。「なぜいま私はここに座って観ているのだろう?」「なぜ私は舞台上にいないのだろう?」といった不思議な感覚が芽生えた瞬間が、ある種、観客席と舞台上が地続きになる瞬間だと思うんです。なので私の作品では、観客席にいる人々から遠くない身体が重要。一人ひとりの観客と同じような生活者としての身体が舞台上にあることが重要なんです。客席から舞台上で起こることを目にして、「自分は何者なのだろうか?」と問わずにいられないような機能を持ったパフォーマンスにしたい。そんな意図があります。

──本作に橋本さんは出演されませんが、ご自身が出演するかしないかの違いにはどのようなものがありますか?

基本的に私は自分の身体に興味が持てないんですよ。他者の身体には強い関心があるのに。このことに関してはまだうまく言語化できていません。だから自分に対して振付をすることが本当に難しいんです。私ではない誰かが手がける作品の構造の中で何か役割を担うものとしてであれば話は別なのですが、私がつくる作品に私自身が出るというのは、いろいろと成立しなくなるんです。演出・振付と出演は、自作においては両立しないのです。本作が初めての世田谷パブリックシアター主催公演での作品発表になりますが、私は自分のキャリアを逆算しては考えられません。これまでの作品と同様ですが、毎回これが最後の作品になっても良いと思って臨んでいます。

取材・文:折田侑駿