写真左から)黒澤多生、池田 亮、丙次、本橋 龍

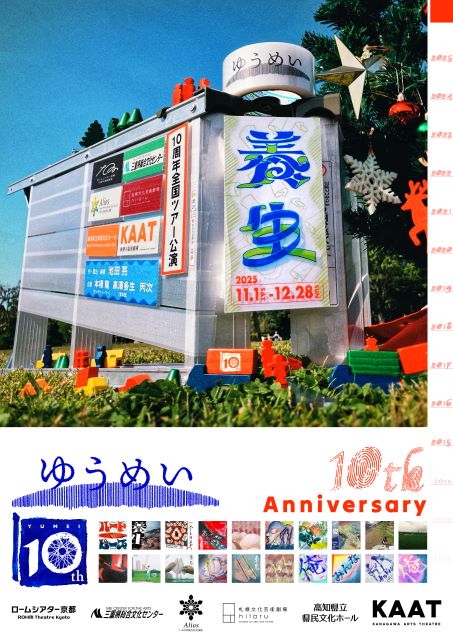

11月1日(土)より、ロームシアター京都を皮切りにゆうめい『養生』が開幕する。本作は、2024年にザ・スズナリにて4日間限りで上演された初演が大きな反響を呼び、その後第32回読売演劇大賞優秀演出家賞も受賞した話題作。また、ゆうめい結成10周年という節目に上演される、カンパニー初の6都市全国ツアー公演でもある。

舞台は、とあるショッピングモールの夜勤現場。仕事と生活、表現と労働、その狭間で葛藤しながら生きる人々の姿が、鋭くもユーモラスに描かれる。

【ローチケ演劇宣言!】では、初演に引き続き、そのミニマムかつ濃密な3人芝居の稽古場に潜入し、前後編インタビューを展開。3人の男たちのままならぬ数年と、されどもままならぬ一夜が交錯する、100分の夜勤劇『養生』。その類を見ぬ創作の裏側と秘密にさらに迫るべく、作・演出の池田 亮、キャストの本橋 龍(ウンゲツィーファ)、丙次(ゆうめい)、黒澤多生の4人に話を聞いた。

ミニマムな座組で複数の職能を活かして

――まずは、初演をふりかえりつつ、再演ツアーの稽古に入った実感からお聞きできたらと思います

池田 今回のツアーでは劇場も広くなるので、スケールアップをしていきたいと思っています。身体の動きもですが、内容にもより動きが出せたらと思っていて、初演で描けなかった部分もブラッシュアップしているので新作に近い感覚で取り組んでいますね。同時に「『養生』はこのキャスト、座組だからこそ成立できる作品だ」という実感も改めて痛感しています。全員を信頼しているのですが、その信頼は俳優としてはもちろん、人としての信頼でもあって、そこに支えられている部分がとても大きい。だから、新作ばりに動きや内容を変えても、この人たちとならいけるんじゃないだろうかって…。希望的観測でもあるのですが、みなさん実際のところどうですか?(笑)。

本橋 まず今の状態を説明すると、『養生』の特徴の一つでもある脚立を用いた美術の動きをまず1周やって、辿々しくもなんとか通しができて、さあここから詰めていくぞ、と思ったら、翌日にはまた全く変わるから、それをまたもう1周やって…っていうのを何度も繰り返しているんですよ。

黒澤 池田くんが月曜になったら全然違うパターンを持ってくるから、今日で美術の通し確認は3周目っていう…(笑)。

本橋 この感じだと、来週月曜にはまた変わるかもしれない!なので、俳優としては「一体いつから詰め作業ができるんだ」っていう気持ちはあるんですけど、初演を経て、それが池田くんの作・演出において大事な整理なんだろうなっていうのはすごく理解できたし、その上でやっているからストレスはないですね。初演ではちょっとあったけど…(笑)。

黒澤 初演は台本も平行で作っていたから、決まらないことも多かったですからね。

本橋 いや、多生くんと丙次くんは俳優としてベテランだけど、俺は俳優初心者だから、マジで「これは初心者が挑むべき作品じゃないな」と思いながら、今回もなんとかついていってやっています(笑)。

丙次 本橋さんはSNSとかでも「セリフが覚えにくい」とか書いていて、池田くんも見られる投稿でちゃんと言っていたからすごいな、清々しいなって実は思っていました。

黒澤・本橋・池田 あははは!

本橋 だって、テキストがもう曼荼羅みたいなんですよ。同じこと何回も言ったり、言ったことに対する返しが全く辻褄合わなかったり、本当に呪術のような感じ。だから、最近はもう音楽だと思っています。脚立をガシャガシャ動かすブリキ音と、我々3人がそれぞれの音で喋っていく重奏曲というか…。そう考えると、池田くんは、ある種楽譜的な作り方をしているような気がします。

――早速赤裸々なお話も飛び出し、ミニマムかつ濃密なクリエーションが伺えますが、人数に対して職能の数が多いというか、皆さんが俳優のみならず複数の技術を発揮されている点も『養生』という座組の大きな特徴ですよね

黒澤 そうですね。初演は僕が舞台監督も兼任していたのですが、今回はツアー公演で劇場も大きくなるので、別の方にお願いすることになりました。でも、稽古場は変わらず基本的に4人体制なので、舞台監督をやらずとも舞台監督的な目線も持ちつつ稽古をすることが重要かなと思っています。脚立動かすのも、1つ間違えると危ないですしね。本橋さんも美術の経験があるので、役者だけじゃなく、スタッフ業の経験を持つ4人で話し合いながら創作ができていることは他にない強みだと思いますね。再演で再確認したというか、稽古が再始動していっそうに痛感します。

丙次 僕も池田くん、本橋さん、多生くんがいて心強いなってすごく思います。想定では初演よりも余裕がある状態でものづくりができると思っていたのですが、僕自身、子どもが生まれて初めての現場というのもあるし、シンプルに110分の3人芝居でテキスト量と作業量の分量も多いから、想定よりも余裕を持ててはいない感じなんですよ。でも、この座組なら大丈夫だなと思えているというか…。同時に、この特有の余裕のなさが作品の内容や空気感と妙にマッチして、いい方向に働いている感じもしています。

連動と同時進行、劇の内外で起きているリンク

――なるほど。皆さんの状態と作品の中で起きていること、描かれていることが重なっていくと

丙次 『養生』に出てくる人たちって、色んな現実に追い詰められて、2本じゃ済まないさけるチーズみたいになっている状態ってイメージがあるんですよ(笑)。だから、僕たち自身が稽古場で焦ったり、時間やタスクに追い立てられたりすることが、ネガティブな意味ではなく効果的に活きていると感じるというか…。本橋さんや多生くんは全く否定的なことも言わないし、すごく落ち着いているから僕もパニックにならずに済んでいる部分もあると思いますが(笑)。でも、なんかその挟間を行ったり来たりしてる感じで、再演だからといって余裕をそこまで持てていないことがむしろいいのかも、と思ったりしています。

本橋 たしかに、連動している感じはありますよね。それは、セリフに関してもそうで、「動きと一緒に覚えないと無理だろうな」っていう感覚があります。

池田 動きと言葉の連動にも通じるのですが、そこにさらに生活も伴っている“同時進行”感が、この座組みだからこそできることだと思っているんですよね。4人中3人に子どもがいるので基本的に前半の稽古は園のお迎えに間に合うように設定したのですが、11時から15時の稽古中は基本的に脚立を動かしながらセリフを言って、その後その感覚のままでそれぞれ家に帰ったり、お迎えに行ったりしているじゃないですか。そういう風にわけがわからないままでも全部を同時進行でやっていけていることに対しても安心感があるというか…。

黒澤 たしかに、セリフも半分自分が何言っているのかわかんないまま言っている感じのセリフですよね。だから、意味を捉えて覚えるよりは、口馴染みで言っちゃっている方が正解に近い、みたいなことはあったりします。初演はとくにそのあたりがラッキーパンチになったというか、ギリギリでセリフ覚えて、ギリギリで言い合うみたいなところがうまくいったところもあったのですが、今回はそれを“再現”しなきゃいけないので、ちょっと変わってくる部分もあって…。だから、池田くんの中でそういう再現を引き起こすための作戦もあるのかなとか思ったりします。

池田 そうですね。だから、今のこの、ちょうどみんながちょっと焦ったり、ふわふわしている感じはすごいいいなと思っています!

黒澤・丙次・本橋 あはははは!

池田 やっぱり人って同時で複数のことを進行していくと、焦りやズレが出てしまうんですよ。会話しているはずなのに噛み合わなくなったり、会話できても行動が噛み合わなくなったり…。その状態がまさに『養生』で描いている「働きながら生活すること」ともリンクするし、図らずも体現できていることがあるのも面白いなって思います。もちろん追い詰められない方がいいに決まっているんだけど、どれだけ計画的にやったとしても、本能的にやっぱり焦ってしまうし、ちょっと焦っている状態の方が自然であり、正解だったりするんじゃないかな、と思ったりしますよね。

4人各々が見つめる『養生』という物語の核

――演劇の内外で起きていることの相互作用を痛感するお話です。『養生』は初演の上演時からタイムラインを賑わせていましたが、期間が短かったこともあり、観逃して悔やまれていた方の声もしばしば耳に入ってきました。再演で初めて観劇される方も多くいらっしゃると思うので、改めて『養生』とはどんなお話か、みなさんそれぞれが感じるところを教えて下さい

池田 重複はするのですが、稽古を続けていけばいくほどに、「同時進行の話だ」って思っていて…。やりたいことを叶える/生活するという同時進行。それは今の自分たちにとってもすごくリアルな進行形の現状で、「今まさにこの作品のために動いていること」と「個人としてどう生きるかみたいな部分」がずっと同時進行しているんですよね。労働と生活、そこにプラスして、自分たちがやろうとしている芸術や表現っていうものがずっと同時進行しているわけですけど、それってつまり、1つに絞れない人たちの話である、ということだと思うんです。例えば、育児とかも、今この状況で仕事だけに集中したら家庭崩壊じゃないけど、そういう風になっていくわけじゃないですか。1つのことだけに集中するって、ものすごいリスキーであるし、何かを犠牲にするっていうことでもある。だから、1つのことだけをやるために、他のことを犠牲にすることはできない人たちの話でもある。そして、自分たちに限らず、多くの人がそうなんじゃないかなと思うんです。

本橋 そうですよね。僕も、『養生』ってお話がシンプルなのが魅力的だなとは思っていて…。「絶対ああいう大人にならないよな、俺たちは」って誓い合った者たちが“ああいう大人”になったっていうお話だと思うんですよね。

池田 ああ、たしかに!

本橋 自分の演じる橋本という役は、そんな大人になった自分をちょっと俯瞰している立場で、だからこそ「今の自分はクソだ、本当はもっとこれがやりたいんだ!」って思いがあって、それゆえに、他の人たちをどこか見下しているところがある。かつそのことに対して無自覚な人間である。っていうのがポイントの役だなと思います。そういうところって、自分自身にもあるなってすごく思いますよ。自分もそれこそ演劇以外のバイトをしたりするわけですけど、やっぱり「自分はこの人たちとは違う」といった感情で無意識的に線を引いているなって思ったりするんですよね。だから、上演を通じてそこと改めて向き合えたらなっていう思いも少しあります。

黒澤 僕の役は2役あって、めちゃくちゃ怒るパワハラ上司とめちゃくちゃナメてる新人っていう両極端の役柄なんですよ。前者は仕事に信念を持っているし、後者は後者で自分のやっている芸術みたいなものに信念を持っているんだけど、どちらにしろダメ、みたいな人たちで…(笑)。そこで、まずは二つに引き裂かれている状態。

丙次 そうなんですよね。やっぱりみんな引き裂かれているんですよね。

黒澤 そんな2人に対して上からも下からも圧をかけていくことが自分の役割なので、「信念持っているからってなんでもいいわけじゃねえぞ」っていうことを体現できたらと思います。「正解している人が舞台上に誰一人として登場しないこと」が面白いというか、それに意味があるというか、そもそも、世の中に正解も正解している人もない中でどうやって正解を求めて生きていけばいいのか、正解なくても生きていくしかないんだよね、みたいなことが『養生』の一つの主題としてあるのかな、と再演にして改めて思いました。

――なるほど。そのあたりが再演ではより濃く映し出されている感じがあるのでしょうか?

黒澤 これは僕の感覚なんですけど、初演から美術も変わって、色味が少なくなったり、脚立が増えて鉄のスチール感が増えたんですけど、そのことによってますます空虚に見えるというか、骨のように見えてくる感覚があって…。この人たちは骨を動かしているというか、概念しか動かしていないというか、それがどうなるかを知らないまま動かし続けている、みたいなことが労働の虚しさに繋がっていくような感触があります。

池田 僕、夜勤って家族や親しい人と遮断される場所だと思っていて…。しかも、終わらないと帰れない。そんな中で、初めましての人と一緒にディスコミュニケーションの中でやらなくちゃいけない。そういう“逃れられなさ”を今回の美術で表現したいと思っていたんですよ。そもそも遡ると、今回の美術は、美大で彫刻やっていた時に思いついたアイデアだったんです。当時の教授に「チープだからやらない方がいい」と言われて封印していたのですが、「やっぱり面白いんじゃないか」と掘り起こしたものなんです。つまり、権威から植え付けられた評価や、「物語や芸術はこういうものが優れている」っていう価値観に疑いがなかった時に自身の体験からより直接的に思いついたアイデアでした。そういう起点から入っていたりするので、「空虚」はまさにそうだなと思いました。実際、脚立の音聞くと、夜勤の冷たい感じとかバックヤードの匂いも思い出しますしね。

黒澤 稽古も美術も組み立てたものを解体して、の繰り返しなので、その点では夜勤の終わらなさと似ているというか、賽の河原感はありますよね(笑)。そういう果てしなさが劇に相乗していく感じが面白いなとも思います。

丙次 僕が演じる阿部は橋本と同世代の経済学部の学生で、学生時代の夜勤バイトと30代半ばで正社員になった状態の二つの時代を横断するんですよ。橋本よりは全然俯瞰して物事を見ていない側の人間で、目の前の欲望に飛びついたり、目の前の問題に対処しながらなんとか生きている感じ。それで、後半は「なんでこんなに目の前のことを一生懸命やっているのに報われないんだ!」っていう感じになっていくんですけど、そこは結構自分と重なるところもあって…。

本橋 そうだったんだ。

丙次 具体的に言うと、僕も目の前に問題が現れてはじめて「どうにかしなきゃ」となるタイプで、普段は見ないようにしている部分もあるし、「自分的には一生懸命やっているのに!」と現実に苦しむことがあるんです。でも、そういうほぼ自分みたいな状態を阿部を通じてやっている時に、ニコニコしながら池田くんが見てくれているんですよね。そこにちょっと安心するというか、「あ、これを面白いと思ってくれる人がいるんだ」みたいなことがちょっと救いだったりします。阿部というより丙次としてかもしれないですけど。

池田 当て書きするはずじゃなかったけど、イメージが勝手に似てきた感じはあるかもしれないですね。初演時は丙次に子どもはいなかったけど、再演に至るにあたって子どもが産まれて育児をしなくてはならなくなって、そのあたりの変化もあったのかもしれないですね。

丙次 稽古一つとっても一人じゃできないというか、妻に子どもを見てもらっている中で、やんなきゃいけない状態なんですよ。「ここにいない人にやってもらっていることがあるのに、自分はここでやるべきことができていないのではないか」みたいな心苦しさはあります。まさに“同時進行”だからこその苦しさ。だから、物事が俯瞰で見えていないのは、果たして丙次なのか阿部なのかみたいな、苦悩にハマってしまう時もあります。

池田 演出として見ていても、演技なのか本当なのか、どっちかわかんなくなる瞬間があるんですよ。で、止めた時に、スって素に戻るから「ああ、今の演技だったんだ!うまっ!」って思わず唸ってしまったり(笑)。これは初演から変わった点なんですけど、人物各々の背景もより濃く描いていきたいと思っていたので、それぞれが接点やリンクをいっそう感じるようになっていったのかもしれないですね。そういう意味でも、初めての方も初演を観た方も楽しめる再演に仕上がっていきそうだと思っています。よりいっそう一人ひとりの人物の内部に迫っていくような。そんな感覚を楽しんでいただけたらと思います。

取材&文/丘田ミイ子