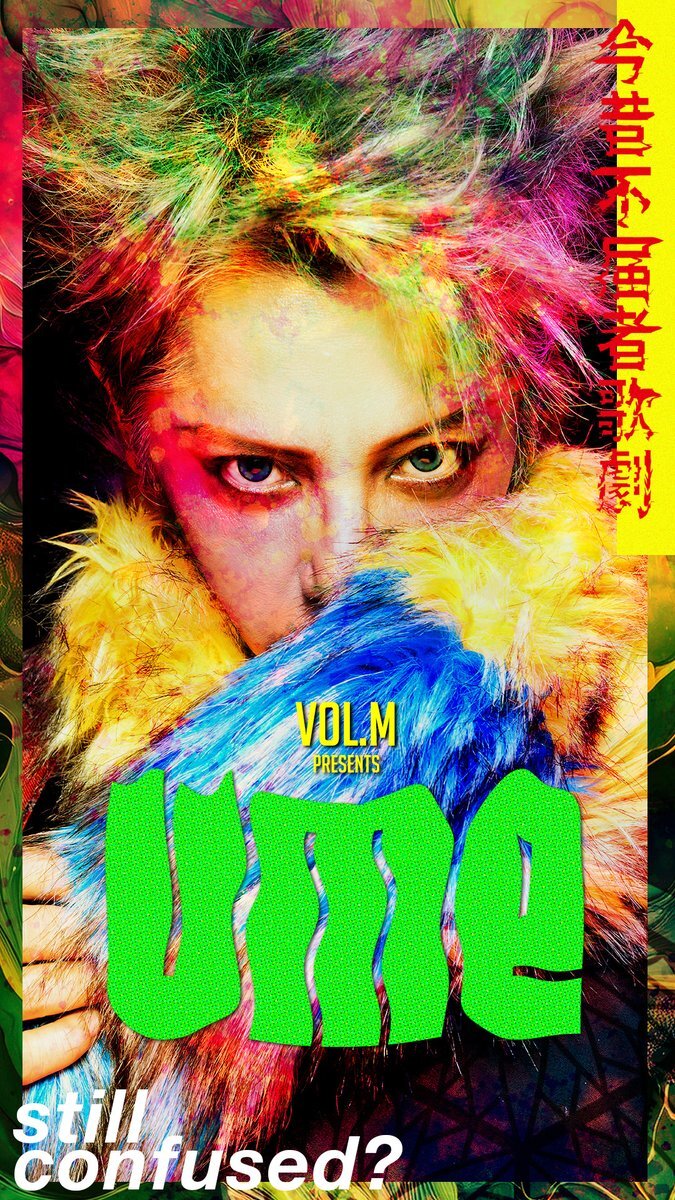

SOPHIA松岡充と丸尾丸一郎(劇団鹿殺し)によるタッグ「VOL.M」が、8年の歳月を経て再び動き出した。2017年に「VOL.M」の旗揚げ公演として上演された舞台『不届者』を、ミュージカルへと昇華。『UME-今昔不届者歌劇-』として、新たなエンターテインメントを紡ぎだしていく。本作は、キャバクラを舞台にした保険金詐欺騒動を描く現代と、徳川吉宗にまつわる江戸時代の暗殺劇とが絡まりあう、不届者たちの物語。はたしてどのように物語に飛び込んでいくのか、松岡充と丸尾丸一郎、そして今回新たに出演する阪本奨悟の3人に話を聞いた。

――まずは丸尾さんにお聞きします。今回、8年ぶりにこのプロジェクトが再始動したきっかけは何だったのでしょうか。

丸尾 8年前に『不届者』を上演した後から、ずっと「作り直したい」という思いは抱き続けていました。ただ、松岡充さんというアーティスト、エンターテイナーと対峙するのは、僕にとって凄まじいプレッシャーでもあります。尊敬する存在だからこそ、安易には踏み出せなかった。今の自分なら、松岡さんと向き合って、新しく作れるんじゃないか。その覚悟を決めるまでに、結果として8年という月日が必要だったんです。そして、海外にも通用するような舞台を作りたいという気持ちの高まりが、今この瞬間に弾けたという感覚です。

――松岡さんは、この8年越しに話が動き始めた時、どのような印象を持たれましたか?

松岡 僕も丸くんとはいつか必ず、またやろうと思っていました。僕自身の心境の変化で言えば、50歳を超えたあたり、ちょうどコロナ禍を乗り越える時期に、仕事への向き合い方が決定的に変わったんです。それまでは、活動の中でどこかで「苦労を買ってでもして、いつかのために積み上げていこう」という意識がありました。 でも、身近な人たちとの別れに直面するようになって、考え方が変っていきました。誰かに評価されたいと思って活動はしてきませんでしたが、その考えがより強くなり、自分が納得して、心底楽しめる苦労だけをしようと。そう決めてからは、自分が納得できる作品しかやっていません。そのリストの中に、丸くんとの作品創りは確実に入っていました。やる時は大げさではなく、本当に命がけでやりたい。そろそろやりませんかという話を頂いた時、それが「再演ではない、新しいものを創りたい」という提案だった。そのテンションがお互いにカチッと合ったので、急激に動き出しました。キャストもバラエティ豊かな才能を持った方たちが揃いましたし、それぞれの現場で手に入れたものを持ち寄ったらすごいことになるんじゃないかというワクワクがありますね。

――阪本さんは、今回の出演が決まった時の第一印象や、お気持ちはいかがでしたか?

阪本 以前から存じ上げていたお二人のタッグということで、呼んでいただけて本当に光栄でしたし、楽しみな気持ちでいっぱいでした。今、松岡さんのお話を聞いていて、自分に与えられる試練や苦難をどう捉えるかで、物事は大きく変わってくるんだなと、役者として自分自身のためになる言葉をたくさんいただいた気がしています。前作の映像も拝見したのですが、自分が今までトライしてこなかったようなパワーやパッションを凄まじく感じました。役者としての存在感など、自分にとっても新しい挑戦として、一個引き出しを開けさせてもらうつもりで挑みたいと思っています。それ以外の劇団鹿殺しの作品も観ています。僕がひとことで言ってしまうとチープに聞こえるかもしれませんが、まさに「演劇だな」と感じる一体感がありました。役どころという枠組みを超えて、みんなで舞台を動かしているチームプレイ。みんなががっちりと繋がっている感覚を強く受けましたね。

――前回も舞台上にドラムセットがあり、音楽的な要素は強く感じられていました。さらに「歌劇」ということで、音楽の要素をより強める理由はどこにあるのでしょうか。

丸尾 単純に、僕は歌が入る舞台が好きなんです。物語を丁寧に紡ぐことはもちろん大切ですが、歌はより感覚的で自由になれる。キャストの気持ちがあれば、物語の枠を超えて、どんな空間へも飛べる。自由度が増すんです。何より、それがバシッとハマった瞬間の気持ちよさは格別です。振り返ってみると、8年前は松岡さんに対して、歌で勝負することからどこか逃げていました。真正面から向き合えていなかったかもしれません。でも今の僕なら、歌というツールをちゃんと使いますよと、松岡さんに胸を張って言える。そう自信をもって向き合えるようになりました。

――松岡さんは、舞台における「歌の持つ力」をどう感じていらっしゃいますか。

松岡 歌、特にライブでの歌唱というのは「超能力」みたいなものだと思っています。世の中で言われる上手さではなく、感情がリアリティを持って伝わるか。胸の真ん中から、心が揺れ動いた音が言葉になっているか。その魂の音が放たれれば、脚本家の書いた表現を何倍にも膨らませて客席一人一人に届けることができる。だから、ピッチが良いとか歌が上手いだけではなく一人でも多く「魂を持って歌える俳優」にこの作品に携わって欲しいとお願いしました。今回、振り付けで入ってくれている辻本知彦くんは学校の後輩になるんですが、彼の表現もダンスというより「魂が体から剥き出しになっている」というか。実は丸くん自身も、そういう人だと思っています。劇団というチームを背負いながら、剥き出しの魂をぶつけ合っている。今回の現場では、全員が主役、全員のスピンオフが作れるくらいの熱量でぶつかり合いたい。そのために「歌」が強く作用するはずです。歌詞についても、丸くんが僕の中に入り込んでいるのかと思うほど、似てる感覚で書いてくれているんですよ。僕はこれまで、自分の魂から生まれた言葉でないと歌ってこなかったけど、丸くんとなら共有できている感覚がある。すごく楽しみです。

阪本 今の松岡さんのお話、本当に大好きです! 僕もミュージカルにおいて歌があるのは「歌わなきゃ死んでしまうほどの感情があるから」だと思っています。感情ベースでなければ、ただ綺麗な音楽が流れているだけで終わってしまう。アンサンブルの方々も含め、ステージに立っている全員に人生があり、それを動きや表情、仕草ですべて共有できるのが舞台の良さ。そこに音楽が乗ることで、その人生がより鮮烈に伝わってくる。松岡さんの歌唱論を聞いて、改めてそんな歌が歌いたいという気持ちになりました。

丸尾 実は、阪本くんをキャスティングした理由の一つに、彼が松岡さんと出会うことで、何か大きな化学反応が起きるんじゃないかという期待もありました。今、二人の言葉が響き合っているのを感じて、このキャスティングに確信を持てましたね。

――今作は現代と江戸時代という二重構造から、やがて螺旋のように混ざり合う面白さがある物語になっています。物語の面で意識されていることはありますか。

丸尾 僕は基本的に「人間はかわいい生き物だ」と思っています。ただ、人の中にはいろんな人格が存在しているものだし、今作に登場するのも全員どこか「不届き」なところがある人々。でも、彼らは生まれつきの悪人なのではなく、誰もが隠し持っている悪い部分が、あるシチュエーションによって引き出されてしまっただけなんですね。そんな不届者たちが重なり合い、物語が転がっていく様子を描きたいんですが、あくまでお客さんには「希望」を持ち帰ってほしいんです。幕が閉じた瞬間には感じ取れないかもしれないけど……後で、この息苦しい世の中を生き抜くためのヒントを感じてもらえたら嬉しいですね。

松岡 その価値観が丸くんと近いから、一緒にやっていて楽しいんです。「汚いからこそ美しい」「無様だからこそカッコいい」「ワルいところも愛せる」。一面的な綺麗事だけの表現は、僕の心には響きません。今回のタイトルである「UME(梅)」も象徴的です。古くから、梅は保存食として力を与えてくれる一方で、劇中では毒殺の道具としても使われる。ふと転がった方向で、毒にも薬にもなるんです。人間だって同じです。結局みんな不届者だけど、だからこそ愛せるし、その罪を償うように頑張れる。そんな人間讃歌を僕は描いているつもりです。

阪本 前作の映像を拝見して、今の時代だからこそ、すごく痛快だと思いました。いろんなことをオブラートに包まなきゃいけないけれど、それをぶち破ってくれる感覚。直接的なセリフも、人間らしさとしてすとんと落ちてくる。爽快な作品になりそうで、どんな歌が来るのか本当に楽しみです。

――最後に、チケットを検討している方へメッセージをお願いします。

阪本 本当に、素晴らしいキャストが集まりました。丸尾さんの演出で、僕自身が持っているオーラを塗り替えるような、全く新しい姿をお見せできるよう、精一杯挑みます!

丸尾 松岡さんとの現場は、常に自分にナイフを向けているような心地よい緊張感があります。「お前はそれでいいのか」と絶えず問われている感覚です。自分以上に、自分の才能を育ててくれる人だと思っています。新たな音楽劇として、正解を決めつけるのではなく、稽古場でみんなと見つけていきたい。そして、阪本くんの新しい姿も見せられるように、衝撃的な舞台を作りたいと思います。

松岡 演劇を観に来てもらうって、チケット代はもちろん、交通費もかかるし、遠方からいらっしゃる方は宿泊費もかかる。貴重な休日のお時間をいただくわけですし、現実的な話になりますが、もしお仕事を休めば、その分の稼ぎはなくなってしまいます。だからこそ、役者やスタッフの一人一人が、それだけのお金をかけて見せられるものなのか、という覚悟を持たなければならないと思ってます。そのチケット1枚にかけられた皆さんの努力や想いに対して、僕らは命がけでお返ししていきます。人生の中で「あの作品で自分のスイッチが入った」と思えるような作品にしていきます。信じて、チケットを手にしていただけたらと思います。価値あるチケットにすることを、僕が保証します!

取材・文:宮崎新之

撮影:奥野倫