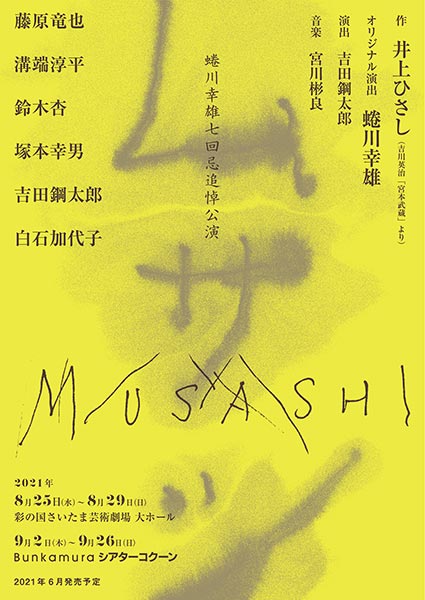

井上ひさしが書き下ろし、蜷川幸雄の演出で、2009年に初演された『ムサシ』。再演が繰り返され、海外公演でも大喝采を浴びてきたこの作品が、蜷川の七回忌を前に追悼記念公演として上演される。蜷川に代わって演出を担うのは、初演から出演してきた吉田鋼太郎。あの宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島の戦いのその後を描き、命の尊さや、復讐の連鎖を断ち切る大切さを伝えてきた『ムサシ』を、今、どう届けるのだろうか。

──蜷川さんが演出された作品が様々ある中で、追悼記念公演に『ムサシ』が選ばれたことについてはまずどう思われましたか。

「僕は『ムサシ』を、蜷川さんの後期の代表作だと思っています。テーマに普遍性があってどんな時代に観ても必ず何か訴えかけてくるものがあり、エンターテインメント性に富んでいて、老若男女みんなが楽しめる。すべての要素を持っている芝居だと言っていい気がするので、追悼記念公演にふさわしいんじゃないかと思いますね」

──そんな作品の演出を任されたことはいかがですか。

「演出といっても、蜷川さんがお作りになったものを完全に踏襲しようと思っているので、僕が何か新しい風を吹かせるということはございません(笑)。ただ、再演を重ねてきている芝居なので、慣れてしまった部分があったり、前回通りやっておけば間違いないだろうというような気持ちになったりする恐れがある。そうすると芝居が死んでしまいますから、初演時のように新作をやるつもりで、毎日毎日ワクワクしながら稽古したいと思うんですね。だから、今回は演出といういうより、慣れないようにみんなを監視する役割かなと。船頭というか舵取りの立ち位置ですね」

──初演は、とくにどんなことが思い出に残っていますか。

「井上先生は筆が遅いことで有名でしたが、それに違わず、最終的に最後の台本が上がってきたのが初日の3日くらい前だったんです。だから、ちょっとずつFAXで送られてくるのを待って、送られてきたものを稽古してという、本当にワクワクドキドキの毎日で。あのヒリヒリ感とか、新しいものが徐々に出来上がっていく高揚感とか、いろんな気持ちを抱えて稽古していた初演時のことを忘れちゃいけないなと、今回改めて思うんですよね。そんな中でも蜷川さんは、『慌てる必要はない。必ずこの芝居を舞台の上に乗せるから。お前ら俺を信じろ』とおっしゃっていて身を委ねることができましたし。台本を待つ間に、鎌倉の建長寺に行って座禅をしたり、井上先生のお宅に押しかけて『早く書いてください』ってハッパかけたり(笑)。今となってはいい思い出がたくさんあります」

──普遍的なテーマを持つ作品だということですが、今回もしっかり出していきたいと思われるのはどんな部分でしょうか。

「もう何百回とやってきた作品ですが、やる度に毎回感動するのは、ずっといがみ合い殺し合おうとしてきた武蔵と小次郎が、最後には互いの体を気遣うようにまでなるところなんです。初演から10年以上の間に、世界のあちらこちらで戦争や紛争があり、今はコロナ禍に見舞われ、世相は移り変わっていますが、その度ごとに胸に響きますね」

──コロナ禍ということに絡めれば、まさしく一人ひとりの命の尊さも訴えている。

「それも当然あります。また、武蔵と小次郎が殺し合おうとするのは間違った行為であって、この芝居では周囲の人間がそれを諌めようとするわけですが、実はその人たちは死者なんですね。間違いを犯したり人に苦しい思いをさせてきた人間が、死んでようやく善し悪しを判断し諌めることができるようになったということなんです。それは、SNS時代の今の、いったい誰が世の中を客観視して、ちゃんとした意見を言って、様々な意見や対立を収めていくことができるのかという問題に非常にリンクするんじゃないかなと。そして、武蔵と小次郎をあの手この手で諌めていくのがおもしろおかしくもあって、最終的に胸を打つものになるんですよね」

──そこにエンターテインメント性もあると。

「そう。修業の一環だと言って5人で足を縛って“五人六脚”をするシーンとかね。ニューヨーク公演だったかロンドン公演だったか、あの場面で僕のカツラが飛んで大ウケしたこともありました。でも、井上先生の芝居は基本的にアドリブ厳禁という鉄則がありますので、蜷川さんはある程度許してくれていましたが、今回はあんまりふざけないでやろうとは思っています。僕を含めてみんな好き勝手やる人たちなのでね。とくに(武蔵役の)藤原竜也が暴走しないように止めないと(笑)。それに、井上先生の本は、その通りやればウケるように書かれていますから」

──演出家として見た井上戯曲の魅力を改めて教えてください。

「完全に計算されて書かれてますよね。どこにも矛盾がない。そして、俳優たち全員がイキイキとやれる。それぞれが演じる喜びを感じるシーンをちゃんと作ってくださっているんです。例えば、僕が演じる柳生宗矩も、何かあれば能を舞う“能狂い”だという、信じられないようなアプローチの仕方をなさっていて(笑)。実在の人物の枠組みを壊さずにデフォルメするというハードルの高い作業に、こっちとしてはやりがいを覚えるわけです。言ってみれば、どこまでどうふざけるか、ふざけたあとどうその役に戻るのか、そのギリギリのところができるように井上さんの本は書いてあるんですね」

──では、今回もそれぞれの人物の演じる喜びを大事に演出されることに。

「そうですね。あと、冒頭の、突如竹林が出現してきてそこに寺が合体するという演出。あれは、井上先生の緻密な会話劇と蜷川さんの得意とするダイナミックさがドッキングして、新しい芝居が生まれたなと感じられた場面だったんですけど、井上先生の芝居はいろんな捉え方ができて、演出家にとっても本当に取り組みがいがあるものだなと思うので。あの冒頭の場面はもちろん絶対に変えずに、この芝居のおもしろさをさらに追求し、お届けできたらなと思います」

取材・文:大内弓子

撮影:渡部孝弘

企画制作 ホリプロ