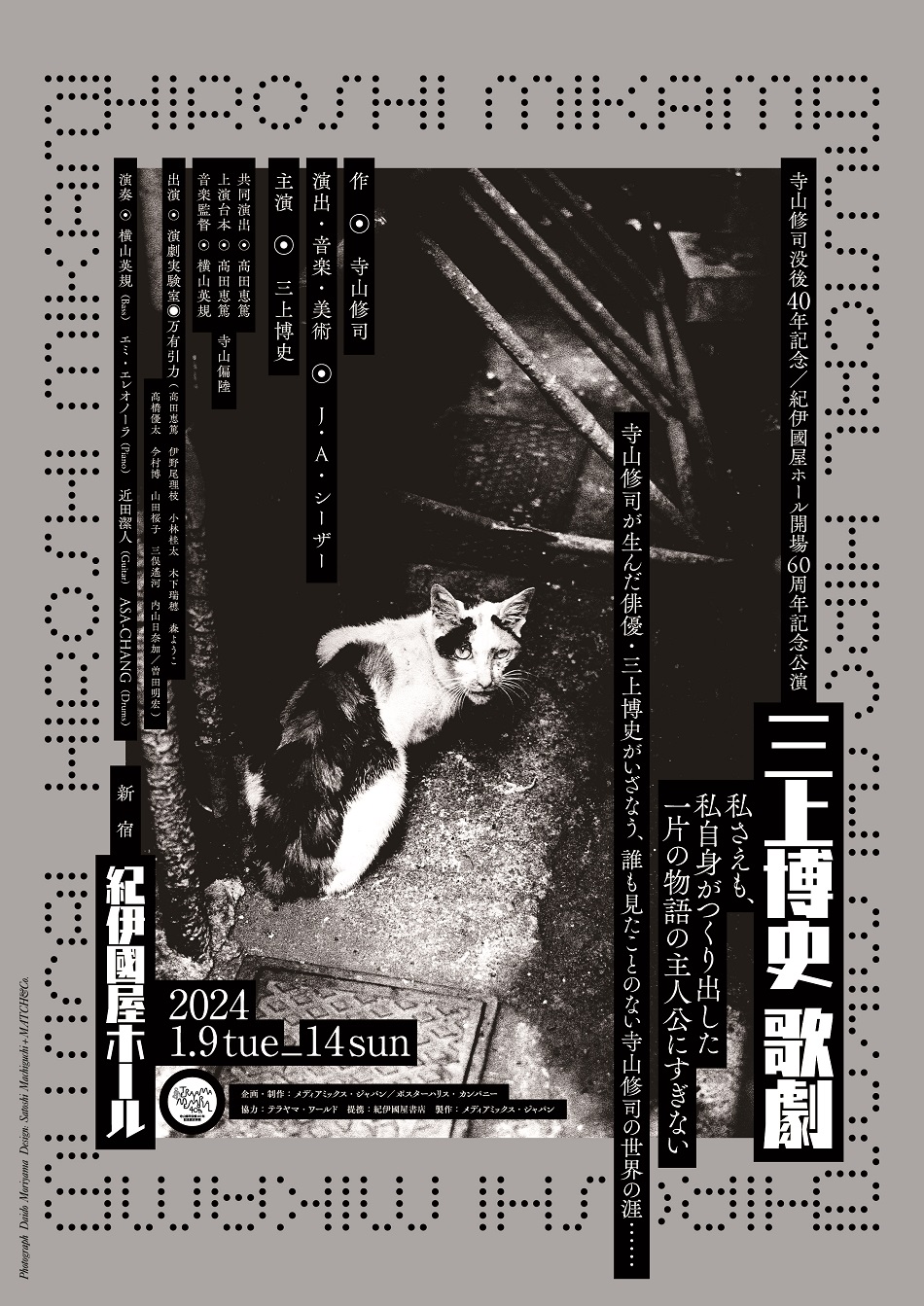

詩人にして劇作家、作詞家、小説家、エッセイスト、映画監督などなど、ジャンルを越えて才能を発揮し、死後も新たなファンを増やし続けている寺山修司。その没後40年に合わせ、ここでまたもエポックとなりそうな舞台が企画されている。それこそが『三上博史 歌劇 ――私さえも、私自身がつくり出した一片の物語の主人公にすぎない――』。高校1年生の時に寺山が監督を務めたフランス映画『草迷宮』で俳優デビューを果たしたことで、“寺山修司が生んだ”とも言われている三上博史。その三上が、演出のJ.A.シーザーや上演台本の高田恵篤、寺山偏陸、さらには寺山が主宰していた演劇実験室◉天井桟敷の後継劇団でもある演劇実験室◉万有引力のメンバーたちと共に繰り広げる、新たなるテラヤマ・ワールドとは……。主演俳優にして、この企画のすべてを知る三上に果たしてどんな舞台になりそうか、ヒントを語ってもらった。

――8年ぶりの舞台出演となる今回、まずはこの『三上博史 歌劇』というタイトルで、そして寺山作品の膨大なテキスト、印象的な台詞や名文の数々などで構成するというこのスタイルでやろうと思われたいきさつからお教えください。

僕はもう十何年間にわたって、青森にある三沢市寺山修司記念館で追悼ライブをやっているんです。命日の5月4日に“修司忌”として、寺山が残したテキストを使って朗読をしたりして、毎年趣向を変えながら。記念館では常設展のほかに企画展があって毎年テーマが変わるんですけど、それに合わせて選ぶテキストもエッセイにしたり短歌にしたりしてね。初期は朗読が中心だったんですが、ここ数年は歌うことも多くなってきて。というのも寺山の活動の中には作詞というものも多くあって、浅川マキさんやカルメンマキさんの曲など寺山が作詞した楽曲は山ほどありますから。それで今年5月の修司忌はちょうど没後40年だったので、これまで少人数でささやかにやっていたライブをバンドでやらせてもらったんです。そこで、忙しいメンバーたちがせっかく集まってくれたというのに、なんだか三沢だけでやるのはもったいないなという話になりまして。

――せっかく、しっかり稽古もやったのに、と?

はい(笑)。そのメンバーというのも、全員ではないですけどほとんどが舞台『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』の時のバンドチームだったんです。

――そうなんですか、では既に息がピッタリの顔ぶれだったんですね。

そう、あうんの呼吸のメンバーなんです。そうしたら「寺山修司没後40年記念公演として、紀伊國屋ホールでやりたいんだけど」というお話をいただきまして。だけど三沢でやったライブをそのままやるよりは、せっかく劇場が使えるのならやっぱり演劇をやりたいと思ったんですね。というのも、修司忌で唯一できていなかったことが、まさに演劇で。演劇はどうしても大がかりになるから、これまで実現には至らなかったんです。

――なるほど、そうだったんですか。

でも3年前だったかな。僕は、『新宿お七』という寺山の戯曲がすごく好きで。いや、あれは戯曲じゃないや、浪曲か。あれをいつか一人芝居でやりたいなと思っているんですけど。

――それ、ぜひ観てみたいです。

それを一度、朗読でやってみたんです。だけどテキストを手で持ちながら朗読するのが、あの作品は特にものすごくストレスでね。それでこれはやっぱり演劇でやりたい!と思っていて……、とはいえ、今回の舞台でその『新宿お七』をやるわけではないんですけども。今回は、断片だけでもそういう寺山のエッセンスみたいなものを、言葉を中心に抽出したいと思っているんです。それは歌詞からのアプローチもあれば、朗読としてのアプローチもあるし、もちろん演劇のアプローチもある。その中には、僕がまだハナタレ小僧の頃に客席から観ていた『レミング――壁抜け男』の影山影子の台詞もあれば、『百年の孤独』のスエのモノローグもあって、そういう言葉などから再構成できないかなと考えているんですけど。

――ということは、見せ場だらけになりそうですね。

そう、だから失敗する可能性もすごくあると思う(笑)。

――うまく組み合わせて構成しないと?

結局、ドラマツルギーで盛り上げていった最後に、あのモノローグが来るからこそ響くというところもありますから。そこだけを単に抽出しても、その作品を観ている人なら「懐かしいな」と思うかもしれないけど。

――知っていれば、震えてしまいそうですが。

だけどそういうお客さんだけではないでしょうから、初めて観られる方も来るでしょうし。

――寺山作品初体験の方にも、楽しんでもらいたいですよね。

寺山の言葉の組み立て方って独特の匂いみたいなものがあるので、たとえその部分だけを切り出したとしても素敵だなと思えるはずなんですよ。なんていうか、悪夢めいた匂いがするような言葉がいっぱいあるんです。そこにぶち込んでくる固有名詞も面白いし。そういうものはきっと、切り取っても感じられると思うんですよね。特に、今の若い子たちの感性にも響きそうだと感じていて。バックグラウンドがどうであれ、どこから引用されているのかとかも関係なく、ハマるような気がするんです。だから僕、こういう言い方はあまり良くないかもしれないけど(笑)、むしろ演劇的リテラシーがある人よりも今回はもしかしたら、寺山初体験みたいな人の感性を望んでいるかもしれません。

――では若い方々に怖がらず安心して来てほしいというより、ぜひとも進んで観に来てもらいたい、と。

はい。真っさらな状態で来ていただいて、スコーン!とハマってみてほしいです。

――その三上さんが、寺山作品を体現する上で特に大事だと思われていることは。

キーワード的に言うと“下世話”と“崇高さ”みたいなことでしょうか。両極なものだけど、下品と下世話を突き詰めると崇高になる、というところまで行けたらなと思うんです。今回は出発点として“新宿”というキーワードもあるので、まさしくそこも突きたいんですよね。突き詰めたことで崇高になると、臓腑まで掴めるじゃないですか。そこまで僕は行きたいです。上品なだけではなく、下品なだけでもなくて、キワキワのところでやりたい。こういうことは、みなさんの日常生活の中ではできないことだと思うんですよ。そういう意味では、ある種の壮大な夢を体現するということでもある。

――ちなみに寺山さんと同世代、同時代というところでは唐十郎さんの存在もありますが。

面白いですよね。お二人は全然違うんだけれど、同じ時代の中にいて、同じようにアングラと呼ばれて。だけど本当に、全然違う。『少女詩集』とか読んでいると「寺山さん、少女だったの?」って思う時があるくらいで、「なみだはにんげんのつくることのできる一ばん小さな海です」なんて、よく言うよ~って思うんだけど(笑)。ああいうところは、唐さんの世界ともまたちょっと違うけれど、でもだからこそどちらも永遠にあり続けるんでしょうね。だってもう十何年間にわたって修司忌をやっていますけど、来てくださる方々の世代は全然年をとっていかない気がするんです。つまり毎年必ず若い世代の新しいお客さんが来てくれている。「あれ、去年はあなた、いなかったよね?」って言いながら、なんだかとても不思議な気持ちになります。

――現代を生きる若い方々の心にも、ハマりそうですよね。まさに新宿の町をさまよっている、あのキッズたちにも。

そう思います。だから、できるだけ肉感的なことをやりたいなとも思っていて。これとは別に、自分で考えているプロジェクトでも音だけの世界とかもいつかやってみたい。YouTubeで咀嚼音を好んで聴いている若い子も多いじゃないですか。きっと、生々しいものを欲しがっているんじゃないかなとも思うんですよね。それもあって今回は、演劇実験室◉万有引力という肉体を持った人たちがいますから、彼らに手伝っていただくことで肉体的な、生々しいものも出せると思いますし。

――今回はそうやって万有引力のメンバーに加え、演出でJ.A.シーザーさん、上演台本で高田恵篤さんと寺山偏陸さんも参加されます。こうなるとやはり仲間が集まった、という感覚もありますか。

僕は内輪の人間ではあったけれど、劇団員ではなかったので外部と言えば外部の人でもあって。世代も少し違うので、僕にとっては先輩たちだからちょっと躊躇はしますよね。また違った切り口でもできるかなと思ったんですけど、でもやっぱりあの匂いを出せるのはあの方たちなんだろうなとも思いますし。

――間違いなく、出せますよね。

だけどこの時代に躊躇というか、遠慮もしているというか。今はこういう時代だけどここまで言っちゃっていいの?本当に??っていうところが、先輩方にはあるみたいなんです。僕にはまったくないんですけど(笑)。だって「どうせ三文芝居でしょ、だったら好きなことやっちゃえばいいじゃん!」って、僕は思うから。でも、みなさん意外とちゃんと社会人で、しっかりしているんですよ。そう考えると、いざとなったら煽る存在は僕しかいないなってことになりそうな気もしています。失敗したり、出来損なったりするのが怖いと思うのが普通で、それこそ演劇リテラシーなのかもしれませんけど、僕はもうそういうのは全然怖くないもんで。だって寺山初体験の若い子たちが観に来てくれた時に、遠慮とか忖度をしていたら届かないですよ。いや、もちろんそんな僕だって最低限のルールはちゃんと守りますけどね!(笑)

――その三上さんの後ろで、これまで時代に遠慮していたことまで出来ちゃうかもしれない。

そうなったらいいですね。ぜひ、俺を衝立とか盾にして、やりたいことをやってくれればいいんですよ。別に誰かを傷つけるわけでもなく、悪いことをするわけでもないんですから。それだけでも意義があるといいなと思いますね。

――ここ数年、劇場で観られなかったようなものが目撃できるかもしれません。

どうでしょうね。このタイトルも、みんなでちょっと悩んだんですよ。つまり演劇でもないし、朗読会でもないし、歌はあるけどコンサートでもないし。もう、蓋を開けてみないとホントわからない(笑)。これを俯瞰で大きく一括りにするとしたら、演劇というありかた、なのかもしれないなとも思ったり。でもたとえば『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』にしたって、ニューヨークでまだ悶々としていたジョン・キャメロン・ミッチェルが自分で本当に何を表現したいのか悩んでいた時、あれは演劇ありきで考えた作品でもないし、コンサートありきで考えたものでもなく、きっとやりたいことをやっちゃったらああなったってことなんですよね。今回も、そういうのでいいと思うんです。だからとりあえず“歌劇”と謳ってはいますけど、何か新しいジャンルのものなのかもしれない。ま、なんでもいいんです(笑)。

――つまり、ひたすら三上さんがやりたいことをやりたいようにやる舞台だと。

そう、だから壮大な大失敗になるかもしれないですけど……。そうなった時はもう、後ろ足で蹴っちゃってください(笑)。

――もしかしたら毎日、違うステージになる可能性だってありそうですね。テンションから流れから、きっかけも日々変わっていくかもしれないですし。

まさに、60年代のハプニング的なことになったりして(笑)。だけどやっぱり僕、これで意外と正直者だからね。生理に反することはできないんですよ。いやあ、どうなるだろう。

――毎日、実験的なことをやって、毎日いろいろな結果が出てきて。

そうそう、それこそが“演劇実験室”ですよ。

――実際に観に行かないことには、わからないですね(笑)。

わからないでしょうね(笑)。だけどみなさん、タイトルやスタッフの顔ぶれから「ハズレがなさそう!」と期待感を抱いてくださっている様子も既に伝わってきていますから。その想いには、しっかり応えたいなと覚悟は決めていますよ!

取材・文/田中里津子