撮影:山崎伸康

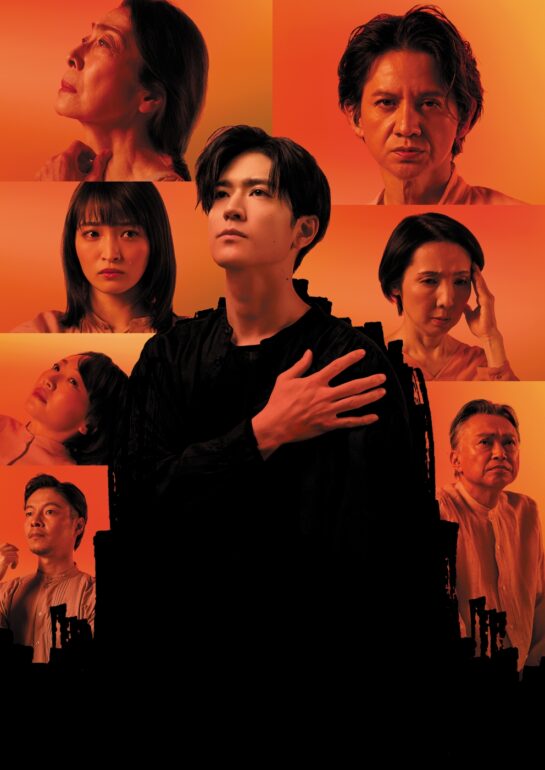

世田谷パブリックシアター×ワジディ・ムワワド×上村聡史による第四弾、『みんな鳥になって』が上演される。これまで上演してきたムワワドの「約束の血」シリーズ、『炎』『岸』『森』の世界観を引き継ぎながらも、まさにリアルタイムで世界が抱える問題に真正面から切り込んだ戯曲に、中島裕翔と岡本健一が親子役で挑む。壮大な歴史的な視点と登場人物たちの普遍的な人間ドラマが、ムワワドならではの美しい詩的な台詞で綴られる、この大胆にして緻密な戯曲を読んで感じていることや準備していること、そして、父と息子を演じる思いなどを、ざっくばらんに語ってもらった。

時間をかけて読んだ心を揺さぶられる戯曲

――台本を読まれた印象をお聞かせください。

岡本:ムワワド特有の独特な文体というか、冒頭は裕翔が演じるエイタンがしゃべり出すところから始まるんですが、いつ終わるんだというくらい、ずっとしゃべっているんです。

中島:本当ですよね(笑)。

岡本:だけどその内容が、なぜか引き込まれるんです。どこに話題が進んでいくのか?というところから始まるんですが、言葉の表現にとても力があって、そのうちに、相手役や家族の面々が登場してきて、どんどん自分の知らない世界、状況が溢れ出し、気がつくと物語が大きく展開している。その中には目も向けられないような体験をしている登場人物がいたり、想像もつかない事実が判明したり。時々深呼吸しながら読まないと苦しくなってしまう。だから、最初に読んだ時は、読むのに時間がかかりました。本当は読み進めたいんですが、気持ちを落ち着かせるのに時間がかかるというか、それくらい心を揺さぶられた戯曲でした。

中島:健一さんがおっしゃる通りで、本当に冒頭の僕の役はいつまでしゃべってるんだろうと。そこからもセリフの応酬がたくさんあって、そのひとつひとつが難しいんですが、でも芯があって、その芯を僕なりに探しながら「これが言いたいことなんだろうな」と、捉えながら読みました。セリフが続いていく中で、どれが本当に言いたいことなのかということと、その中に、どのサブテキストを入れていくかという作業が、難しくも楽しいだろうなと。物語を受け止めて、それを咀嚼していくわけですが、読むのにすごく時間がかかったというのは、僕もすごく分かります。特に僕は、作品の世界観、ワジディ・ムワワドさんの作品、上村聡史さんの演出、全部が初めてなので、やるからにはたくさん読んで理解しないといけないのですが、内容としては、慣れてしまいたくはないなというのもありますし。すごく複雑な気持ちで、この戯曲と向き合っていますね。

岡本:裕翔の役が遺伝子学を研究している人という設定で、そのセリフも単純に読んでいるだけで面白かったですね。

中島:出てくるワードが面白いですよね。

岡本:面白いことを作品に引っかけているというか。やっぱりこのセリフの量は、演劇じゃないと伝えられない世界だと思います。

中島:確かに。

岡本:読み物ではないから、読むのが大変なのはしょうがないと思うんです。立ち上がって声を出して、やりあって、かけ合いをして生まれてくる時間が大事なんだと思うんです。

中島:ワジディ・ムワワドのバックグラウンドというものが、多分どの作品もそうだと思うんですが、色濃くあるんだろうなと。それを全部は受け止めきれないですよね。やっぱりすべてが初めてなので。

父と息子、違和感がない(笑)すごく楽しみ

――その世界でおふたりが演じられるのが、父と息子ですが、岡本さんがお父さんで、中島さんが息子というのは、お互いにどう思われましたか?

中島:違和感がないというか(笑)。

岡本:ハハハハ! 小さい頃から知ってるからね。

中島:僕が小さい頃から面倒を見てくださっていました。

岡本:パパ、パパって呼ばれてたからね。

中島:よく遊びに行ったりしていて、一緒にいる時間は割と長かったです。

岡本:ただ、これまで作品を一緒に作ることはなかったので。

中島:すごく楽しみでもありますし、新鮮でもあるんですが、「昔からよく知っている人」と親子役をやるなんて、普段の配役ではそうそうあり得ないというか、すごく面白い組み合わせだなと思います。舞台でご一緒できるのが嬉しいですね。

岡本:そうですね。

――じゃあ、自然に息子として。

岡本:作品の中での関係は、父親として一家を守るため、愛するための発言ではあったりするんですが、なかなかいい関係になれないところが、すごく悲しい親子関係というか。もう少し早く気付けばとか、人生って自分が思うようにいくことはなかなかないですが、愛するがゆえに破壊してしまったもの、みたいなところもリアルに描かれている。そういう作品を一緒にやるにあたって、舞台上では結構つらい思いをたくさんするんだろうなという気がします。

中島:そうですね。

――そういう父子関係のなかで、中島さんは岡本さんからどんなことを吸収したいと、期待されていますか?

中島:初めてのことだらけですごく恥ずかしいんですが、健一さんが引っ張っていってくださると思うので!

岡本:基本的には引っ張らないんです(笑)。

自分のことで精いっぱいなんですよ。多分みんなそうだと思います。人に気を遣う前に、まず自分がちゃんとしなければ何も見えてこない部分もありますし、そういった意味では裕翔は大変でしょうし、みんなそれぞれが大きな問題を抱えている役なので、これから稽古に行くまでの間の時間が大事なんだろうと思ったりもしますね。

1年くらい前に一緒にやることを聞いた時に、裕翔はものすごくテンパっていたんですよね。

中島:「何やったらいいんですか!? 何やったらいいんですか!?」って。

岡本:そうそう! とりあえず、中東で起きている戦争や紛糾している問題などについて見聞きして勉強しておくようにということだけしか、言ってないんですが、多分それだけでもずいぶん変わるんじゃないかなと。そして稽古場に入ったら、あとうはもう自分の好きなようにやってほしいと思いますね。

――今まで岡本さんのご活躍をご覧になっていて、中島さんは俳優としてどんな背中が見えているとか、一緒にやることで学べそうだと感じていることはありますか?

岡本:ないですよ(笑)。

中島:いやいや! よく舞台を拝見しています。「観に来てよ」と誘っていただきますし、(岡本)圭人とのつながりで観に行ったりすることもあったんですが、健一さんのお芝居を拝見する時に、特に風姿花伝の舞台などがそうですが、「この人の生活を客席で覗き見しているんだ! 今、ドキュメンタリーを観ているんだっけ?」みたいな感覚に陥るんですよね。引き込まれるというか。今度は舞台に健一さんと一緒に立った時にそうなってしまわないか、気を付けないといけないですね。でも、そういう方とご一緒にできることがすごく楽しみですし、学ばせていただくことはたくさんあると思います。すごく柔和な空気をお持ちの方でもありますし、現場の居方も含めてですね。

岡本:多分、稽古の時は基本的に全然できないんですよ。

中島:本当ですか? 想像できないですよ。

岡本:想像できないでしょ? 本番はちゃんとやっているから(笑)。

中島:それはそうだ(笑)!

岡本:全然できないから稽古をするんですよね。恐らく今回もそうなると思うんですが、多分人よりも稽古時間が長いと思うんですよ。

中島:僕も時間がかかっちゃいそうです。

岡本:だめなところ、できないところ、分からないところを、羞恥心をなくすというところから稽古は始まっていますし、今までやってきたものというのは、新しい役を演じる時は自分の中で特にプラスにはなっていないんですよね。というのは、話も違うし、役柄も違うし、初めて見る台本だから、本当にマイナスからのスタートなので、だめな部分は多分いっぱいあるんだろうなと。

中島:健一さんのお話にあった、1年前に僕がテンパっちゃった時にアドバイスしてくださった時にも、ひと声、「難しくて分かんないよな」と言ってくださったのがすごく印象的でした。分からないことがあってもいいんだ、みんな同じスタートラインに立って物事を一緒に作っていくというスタンスが、僕はすごく好きです。

岡本:本当はちゃんと答えたいんだけどね……。

中島:アハハハハ!

岡本:「ここはね……」と言いたいんですけど、言えないんだよね(笑)。

中島:いや、そこが好きです(笑)。

演じる役の考えを埋めていく作業をする

――一見すると遠い国の物語を、自分たちの物語として落とし込んでいくには、どういう作業から始めるのでしょうか?

岡本:まず読むじゃないですか。読んで分からない部分、その人物の生活習慣や信じているもの、今回ならば宗教で、そこが自分の分からない部分ですよね。ユダヤ人、アラブ人、そしてパレスチナは今どういうことになっているのか、イスラエルはいつからあるのか、ホロコースト、いろんなワードがたくさん出てくる。以前近いテーマの作品をやっていたから大丈夫かというとそうじゃない。作品の中で生きている人が違いますから。

登場人物は考えがあってしゃべるわけなので、セリフをしゃべる前にそういうことを調べます。その考えを埋めていく作業になるわけです。ということは、情報でも知識でも、とりあえず入れられるだけ入れておくといいのかなと。でも、だからといって、ずっとそれをやっていると頭がおかしくなってしまうから、息抜きするのももちろん大事。セリフは覚えなければいけないし、本当にアナログな作業というか。肉体も精神も使いますし。そこが舞台の面白いところでもあったりするんですけど。そして、セリフをしゃべっていくと、相手の声を聞いた時にまた新しい感情が生まれたりしますし、ひとりじゃ何もできない作業なんですよ。裕翔は、今この作品に対して何を準備してるの?

中島:そういう地域の歴史などを調べたりしています。やっぱり日本人である僕の日常は、無宗教というか、まったくそういうものに縛られずに生きてきている人生のほうが長いですから。ただひとつ自分との共通点を挙げるとすると、生き死にがかかっているので同等ではないと思いますが、自分の出自みたいなものはあると思っていて。

例えば、アイドルグループで活動していて、お芝居の現場に来る時の違和感とか、何となく似ているかもしれないと思えるものを持っている感覚はあります。違うものに対して、実際どう感じているのかとか。自分が信じているものの中で物事を解釈していく。

エイタンは、お父さんとは言葉をぶつけあったりもしますし、遺伝子学などで培ってきた知識の中で物事を成り立たせよう、解決しようと思います。でもそれが一筋縄ではいかない、ある種、役としては青いというか。自分の中で「信念って何だろうな、これだけは曲げたくないな」というのを探す作業でしかないですよね。

岡本:裕翔は勉強熱心だし、めちゃくちゃ頭もいいから、多分俺のほうが聞くことが多くなると思う。

中島:いやいやいや、そんなことないですよ。

岡本:ほんとほんと! 基本的にそうなんですよ、年齢とか全然関係ないから。この台本にもありますけど、やっぱり親よりも子供のほうが優れているんですよね。だから、僕が学ぶことがいっぱいあるかなと思います。

中島:とんでもないです。

――「鳥」というワードがタイトルに入っていて、戯曲の中にも比喩的な表現で出てきますが、鳥に対するイメージはありますか?

岡本:俺、酉年なんですよ。裕翔も酉年だよね。

中島:そうです。そこが共通点ですね。

岡本:ふた回り違いだよね。だから鳥というと酉年だということです。あと、昔からよく言われるのは、すぐ忘れるとか(笑)。

中島:アハハハハ!

岡本:人から言われたことをすぐ忘れる。

中島:それ、よくありますよね。言いますね。

岡本:だからこそ、頑張ってセリフを覚えて舞台をやっているのかなとか(笑)。

中島:そっち!? だとしたら面白い。

岡本:でもやっぱり、自由をイメージしますよね。境界のない、国境のない、自由に飛び回るみたいなものが、大きなイメージにありますね。

中島:鳥は自由だったり、あるところによっては平和のシンボルだったりするので憧れるというか、一度は「いいなぁ、ああいう風に飛んでみたい」と思う象徴なのかなと思います。

グループとしてやる曲の意義や、曲や色を「継承」していきたい

――この戯曲に「継承」という言葉がたくさん出てくるのが印象に残ったのですが、「継承」という言葉に対する台本上での思いや、ご自身が継承していきたいことなど伺わせてください。

岡本:僕が演じるダヴィッドならば、父親と母親の関係、自分の愛する妻との関係もあるからこそ、この家をちゃんと守って、子供には真のユダヤ人として引き継がせたいと強く願っている感じがしますよね。父と母が離れ離れでいるからこそ、余計に自分たちはちゃんと家族として、と思っているんだろうなと感じます。

日常的に考えてみると、家族って一緒にいるのがやっぱりいいのかなとか。日本では核家族が主流のような状況ですが、そうじゃないほうが絶対いいのになと個人的には思っています。できれば、じいちゃん、ばあちゃんとみんなで一緒に昔みたいに暮らす、それが一番理想なんじゃないかと思ったりはするんですよね。大きな家で家族みんなで住みたい、でもその大きな家が東京にはない!

中島:そうですね!

岡本:田舎を回っていると、おばあちゃんがちゃんと孫を見ていたり、こういうところがいいなと。早くひとり立ちしてほしい思いもありますけどね。親を蔑ろにするとか、じいちゃん、ばあちゃんと関わりを持たない人たちがすごく多くなってきていますよね。

中島:ちょっと希薄になるというか。

岡本:なんかね。おかしいよ。裕翔は(家族と)仲良しだよね。何か嫌なことが続いたりしたら、お墓参りに行けよと思う。行って「こんなに汚れてるじゃん」って掃除したりするだけで何か変わったりとか、それが継承なのかは分からないけど、神様というのはご先祖様だと思っていたりするのはありますね。

中島:確かに、「継承」と言われると、自分は継承できるものというか、それを果たして今まで得て生きてきたかということで言うと、人生まだまだ全然だと思うので。

岡本:でも、戯曲に書かれているみたいに、「ちゃんと血がつながっているんだから、宗派が変わろうが、ずっと続いているよ」という意見だったりするわけね。

中島:確かにそういう意味で言うと、お墓の話とか、最近希薄になってきていますよね。受け継ぐとか。

岡本:今、俺にはめちゃくちゃ近い話! お墓の話をちゃんとしなきゃとか、檀家とはとか、自分のことを調べなきゃいけないし、維持するためにはとか、無縁仏って何だ?とか!

中島:めっちゃリアルな話になってきた!

岡本:今の年齢だからそうなっているかもしれないけど、確実に来るからね。

中島:そうですよね。世の中的にはダイバーシティ――多様性というか、「継承」というものに縛られないで個々が生きていくみたいなことが、増えてきているなとも思います。グループ(Hey! Say! JUMP)の話になってしまいますが、どれだけ音楽シーンにいろんなものがあっても、僕らがグループとしてやる曲の意義や、グループの曲や色を継承していきたいですね。元々事務所が持っていた曲のイメージみたいな、「これだよね」みたいなものを上手く今の時代に合わせつつもなくさない。こういうのは絶対外したくないとか。

岡本:これはやらないほうがいいだろうとかいうのもあるわけだから。

中島:あると思います。

岡本:格好いいけど色が違う、みたいなね。

中島:そうそう! 今の消費が激しい音楽シーンを見ていると、流行りや流れだけじゃないというのはすごく思います。やっぱり王道キラキラアイドルソングみたいなのができないとだめだよね、とか。そういうのが逆に持ち味になったりすると考えると、継承していくというのはすごく大事なことでもありますし、それがなくなっていくなら淘汰というか、運命というか、時代の流れもあるのかもしれないですし。

――岡本さんが通ってきた音楽も継承していく?

中島:だいぶ違うところからスタートしている気がしますけどね(笑)。それが売りでしたからね。

岡本:継承を壊す、というところから始まってる(笑)。

中島:それがロックだった。格好いいんですけど!

岡本:ハハハハ!

取材・文:岩村美佳