今春、KAAT神奈川芸術劇場の新芸術監督に長塚圭史が就任し、今年度からシーズン制が導入されることが発表された。2021年8月~2022年2月までのシーズン一年目のテーマは、「冒(ぼう)」。“飛び出す、はみ出す、突き進む”さまざまな作品の上演が予定され、劇場の新たな試みに期待が寄せられている。

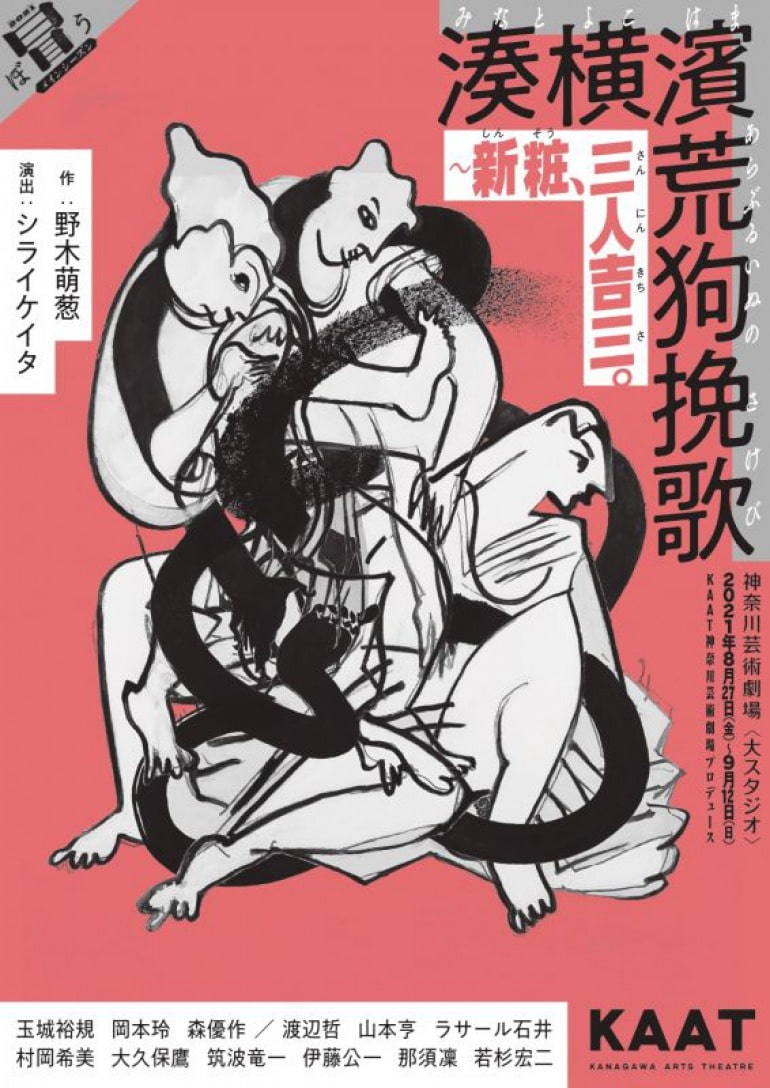

幕開けとなる第一作目は、『湊横濱荒狗挽歌~新粧、三人吉三。』(みなとよこはまあらぶるいぬのさけび~しんそう、さんにんきちさ。)。注目の劇作家・野木萌葱が書き下ろす、歌舞伎の人気演目『三人吉三』をモチーフにした“ハードボイルド現代劇”だ。

演出を手掛けるのは、劇作家・演出家としても活躍の場を広げているシライケイタ。“和尚吉三”にあたる役を、映像や舞台で独自の存在感を放つ玉城裕規が演じる。シライと玉城の二人に、今作にかける意気込みを聞いた。

――新たに始まるシーズン制のプログラムの第一作目を飾りますが、今回の企画を聞いたときのお気持ちはいかがでしたか。

シライ:単純にうれしかったですね。自分と同世代でもある、長塚圭史さんが新たにKAATの芸術監督に就任されて、「新しく一緒にものをつくる方を探しているんだ」と声をかけてくださって。僕の作風は、前任の白井晃さんが伝えてきた作品や劇場のイメージとも少し違うんじゃないかな、という思いもありますが、精一杯務めていきたいと思っています。

――古典の『三人吉三』をベースにしたハードボイルド現代劇ということですが。

シライ:よく僕のところにこの話を持ってきてくれたなあ、と思いました(笑)。自分で言ったことはないですが、「社会派」と評されることが多いので、そう言われると自分でも「そうなのかあ」なんて思ったりして、無理やり社会派なテーマでやってみたこともあるんです(笑)。(所属している)温泉ドラゴンは、元々はただの不良たちが「おもしろいことやろう」と集まってできた劇団でした。去年、玉城くんも出てくれた『BIRTH』(温泉ドラゴンの代表作のひとつ)という作品は、僕が10年前に書いた作品で、親に捨てられた孤児たちがオレオレ詐欺をする、という“悪い話”でもありました。やんちゃしたくてお芝居をしていた自分としては、あの『三人吉三』をやれるんだ!っていううれしさがあります。この作品で久しぶりに大暴れしたいですね。

――玉城さんは、今回のお話を受けてどう思われましたか。

玉城:去年出演した『BIRTH』を観ていただいて、そこから今回このお話をいただいたので、とてもうれしかったですね。『BIRTH』は(コロナ禍の影響で)久々に出演した舞台だったので、「やっぱり演劇っていいな」と改めて感じた作品でしたし、役者同士のぶつかり合いがすごくたのしかったんです。自分が演じてたのしいと思った作品を観てくださったうえでお声をかけていただいたというのは、本当に幸せだなと思います。

――シライさんは玉城さんのお芝居にどんな印象を受けられたのでしょうか。

シライ:僕が10年前に演じていた役を彼がやっていて、それもあって興味深く拝見したんですけど、「変な役者だな~」と思いましたね(笑)。

玉城:(笑)。

シライ:もちろん、いい意味でですよ(笑)。「おもしろい役者だな~」って。本人は真っすぐ投げているつもりでも、変化球で飛んでくる、みたいな印象があって、すごく興味を持ちましたね。

――出演にあたり、どのようなお気持ちで挑みたいですか?

玉城:ビジュアル撮影をしたときも、「ぐちゃぐちゃにしてやる…!」くらいの感じでいたので、もう、“ぐちゃぐちゃになりたい”です(笑)。その心の準備はばっちりしておりますので。以前、ある演出家さんに「この台詞、演出の意味は?」と聞いたときに、「意味なんてないから」と言われたことがあったんです。たしかに全てに意味があるわけではないし、「意味がない」という美学もあると思うんですよね。

――『三人吉三』という物語自体については、どのような印象をお持ちでしょうか。

シライ:社会の底辺で、アウトローの人たちが必死に生きようとしている物語であり、必死に他者を求める物語でもあるんじゃないでしょうか。強いエネルギーのある作品なので、本来あるやんちゃな要素は今回の作品でも残していきたいですね。

玉城:人間ドラマを感じる作品ですね。当時の方が今より人々に生命力があったでしょうし、人の生き死にを現代で描くにあたって、より熱量や人間力を増していかないと成立しないのかな、と思います。全てがボロボロになってもいい、それぐらいの覚悟で挑みたいです。

――アナーキーな雰囲気がかっこいいトレイラー映像が公開されていますが、撮影現場を見て、玉城さん、岡本さん、森さんの三人の空気感はどう感じられましたか。

シライ:すごくいい雰囲気だなと思いましたし、この三人でものづくりができるのがたのしみだなと感じました。岡本玲ちゃんは芯が強そうな素敵な方なので、存分にその強さを発揮していただきたいですね。(相手役にあたる)森優作くんとどう絡んでいくかというのもたのしみにしています。森くんは、朴訥とした、素朴な印象が素敵ですよね。映像を中心に活躍されている俳優さんですが、今回の出演者はアングラ劇団出身だったり、小劇場やテレビの現場であったり、いろんなフィールドで活躍されている方が集まっているので、そいう方たちが合わさってどんな化学反応が起こるのか、というのもたのしみなところですね。

――玉城さんは、岡本さん、森さんに対してはどんな印象をお持ちですか。

玉城:玲ちゃんとはこれまで2作品で共演させていただいているんですが、それこそシライさんがおっしゃったように、芯の強い方だな、という印象がありました。最初に出会った作品が『私の頭の中の消しゴム』という朗読劇だったんですが、そのときは舞台以外でお話することが全然なかったので、一向に距離が縮まらなかったんですよ(笑)。その次に『カレーライフ』という作品でもで共演する機会があったんですが、そこでもまた僕は距離が縮められなくて……(笑)。でも、出会った頃よりは縮まっている思います!玲ちゃんはいろんな作品に出演されていますし、俳優としてもしっかりされている方なので、どれくらいバケモノ化しているのか、というのが、怖い部分でもあり、たのしみにしているところでもありますね。森君はビジュアル撮影で初めてお会いしたんですが、映像で拝見することの多い俳優さん、という印象があって。会った瞬間にすごく引き込まれるものがありました。そう感じたものが、舞台上でどんな形で現れてくるのか、すごくたのしみです。

――「会った瞬間に引き込まれた」のは、どんなところですか?

玉城:雰囲気ですね。わかりやすく言葉にすると、「邦画!」って感じです(笑)。僕自身がものすごく映画が好きだからというのもあるんですが、そういう空気を纏っているところが素敵だなと思いましたし、ああいう空気感になりたいな、という憧れもあります。

――『三人吉三』といえば、殺陣が見どころでもあります。今回の作品でも、スタッフのクレジットにアクション指導の方のお名前がありますね。

シライ:(指導に入る)渥美博さんは、日本を代表する殺陣師の方で、僕が20代の俳優の頃からお世話になっている、兄貴分のような方です。演出家になったらいつか渥美さんにお願いしたいと思っていましたし、劇団の作品でも、これまでに何度かお願いしています。渥美さんに入っていただくと、殺陣のシーンがただの立ち回りではなく、ドラマが生まれて、作品を支えてくれるシーンになるので大好きなんです。渥美さんには、「めちゃくちゃにしたいんだ、世界を壊したいんだ!」という風にお伝えしています。

――玉城さんは今のお話を聞いていかがですか?

玉城:僕も渥美さんとは以前一回だけご一緒させていただいたことがあるんですが、役というものをしっかり考えてくださったうえで振りを付けてくださるので、任せておけば間違いないだろうな、と感じています。渥美さんについていくだけです!

――脚本は野木萌葱さんが担当されます。あえて劇作家と演出家を分けてクリエイションする、という構想が最初からあったそうですが、それについてはどう感じられましたか。

シライ:演出に徹すると、より純粋に作品の世界に向き合っていけるような気がしています。今は作・演出を兼ねる人の存在感が大きくなっている一方で、俳優の存在感が小さくなっていると感じるんです。この20年で、日本の演劇界から「看板俳優」という言葉が消えてしまったのは、由々しき問題だと思います。今回は演出家として、演劇が本来持っている力や、俳優の魅力を引き立たせるチャンスだと思いますし、そこに別々にやる意味があると思っています。「シライとやるときのこの人が一番活き活きしていておもしろいね!」って言われることが、演出家として最大の誉め言葉だと思っていますし、実際そう言ってもらえることも多いので、きっと今回も、そうなります!

――ありがとうございました。たのしみにしています!

取材・文:古内かほ