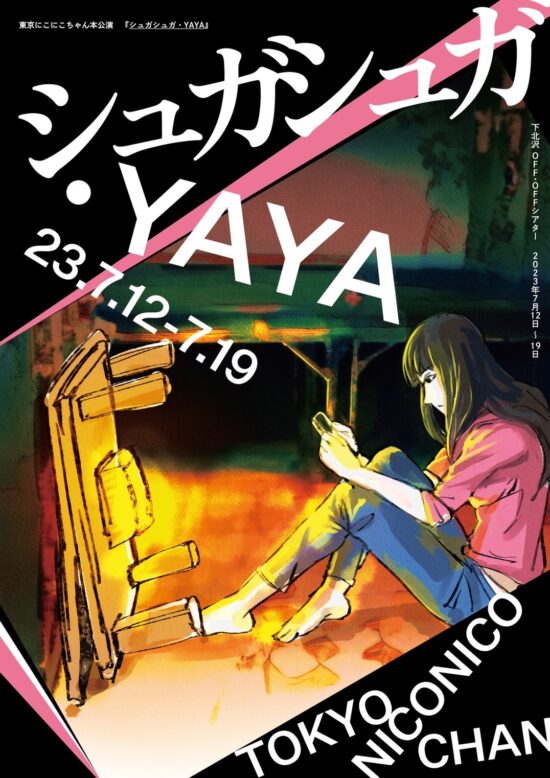

7月12日より下北沢のOFF・OFFシアターにて東京にこにこちゃんの新作公演『シュガシュガ・YAYA』が開幕する。昨年上演された3つの過去作品は、口コミを中心に多くの観客を動員し、話題を呼んだ。“ハッピーエンド”や“喜劇”への純度の高いこだわりをカンパニー随一の個性として確立した1年を経て、そのスタイルにより磨きをかけた新作の舞台は、大学の演劇サークル。居心地のいい場所から抜け出せない主人公の葛藤を大いなる笑いとともに描く本作は、主宰で作・演出を手がける萩田頌豊与自身の演劇活動の原点がモチーフとなっており、東京にこにこちゃんを語る上で不可欠な “エピソード0”の趣を秘めた作品でもある。

出演者は、過去作でも鮮烈な彩りを添えていた尾形悟、髙畑遊、立川がじら、四柳智惟に加え、新たな出会いに期待が高まる大畑優衣、菊池明明、武藤心平の7名。俳優が動くたびに笑いとともに新たなアイデアが溢れ出す稽古場。全員が一丸となって“ハッピーエンド”へとひた走る、熱き稽古の様子をここにレポートする。

東京にこにこちゃんの劇作の要は、なんといってもラスト5分。これまでのあらゆる風景が畳みかけるようにフラッシュバックし、一際大きな昇華、“ハッピー”な“エンド”を遂げる爆発のとき。その瞬間に全てが懸かっていると言っても過言ではない。

そして、そこに至るまでに一度、物語は水を打ったように静まり返る。嵐の前の静けさだ。稽古はそんなラストへの序章から始まった。

物語は主人公が大学に入学し、演劇サークルの門を叩くところから始まる。じゃあ、終わりは? 言ってしまっていいのかと一瞬憚られるが、それを明かしたところでネタバレとはならない、作品の核心は損なわれないのが本作の魅力の一つでもある。

1年生はやがて4年生に、入学したからにはいずれ卒業をするという必然。しかしながらここから飛び出す準備はまだできていない。そんな主人公の葛藤をよそに、新入生はこんなセリフを吐き捨てる。

「先輩の話っていつも過去の話ばっかりですよね」

初々しい一年生から、やがて下級生に鼻で笑われ孤立してゆく四年生まで。あっけないほど猛スピードに過ぎて行く大学生活に取り残される主人公を演じるのは、大畑優衣。モラトリアムならではの“揺らぎ”を一身に背負う姿は、クライマックスにおいて最も大きな起爆剤となる。

演劇作品への出演が本作で二度目となる大畑のストレートなアプローチはそのまま加速する主人公の心情へと接続していく。萩田の演出や周囲で起こるリアクション、その全てを余すことなく吸収し、着実に還元しようとする姿には観ている側も思わず前のめりになってしまう直向きさがあった。座組の中で唯一登場人物の実年齢に近い役柄を演じる大畑は、観客と物語を「リアル」で繋ぐ橋渡し役でもあるのではないだろうか。

誰しもに多少なりとも経験のある、楽しい場所から抜け出せない葛藤。外の世界へと飛び出す怖さ。大畑がそんな手触りのある感情を体現する傍らで、あからさまに嫌味な後輩らを演じるのは、立川がじらと武藤心平。細やかなリアクションにこそ潜む人間の可笑しみや卑しさをコミカルに表出する二人の頼もしい技量がシーンの湿度をより確かなものにしていく。

湿度と聞いて、暗いシーンを想像してしまったかもしれないが、これもあくまでハッピーに向かう熟成だと思ってもらっていい。「ハッピーエンドにします」とここまで大声で何度も言っている演劇は少なくとも今の私が知るところ、右を見ても左を見てもない。前に東京にこにこちゃんがあるだけである。だから、何度でも言おう。これは喜劇の物語なのだ。

俳優が一言発する度、一つ動く度に稽古場全体が笑いに包まれ、その余韻を助走にさらにさらにと喜劇の強度が増していく。東京にこにこちゃんの稽古の“熱き”ポイント、すなわち演劇の魅力はそんなキャラクターたちの爆発的な個性でもある。いかに作家に愛されて育ったが伝わる登場人物たち。全員がもれなく潔いまでに可笑しく、切ないまでに愛らしいのだ。

「自慢話を聞かせるみたいに相手の話を遮ってみてもらえますか?」

「傷つけるつもりはないけど、それがかえって残酷なムードになる感じで」

「そこで大げさに太ももを叩いてみてください」

俳優の一挙手一投足を受けて、萩田から続々と演出のアイデアやセリフの加筆修正が伝えられていく。東京にこにこちゃんの上演台本は、オールあてがき。つまり、俳優なくしてキャラクター形成は成り立たないのだ。

一人一人の存在が物語や人物に輪郭を与えていく。そんな共通認識は稽古の随所でも感じられ、俳優それぞれの強みを下敷きにした色彩溢れる演出に対し、俳優陣もまたハイテンポかつチャレンジングに応答していく。立ち位置を逆にする。語尾を一文字変える。そんなささやかな変化によって、シーンのテクスチャーは大きく変わり、時に悲哀が増し、それを反動に喜びや笑いも大きくなる。豪快にその場の思いつきで紡がれていくように見えて、その実繊細なチューニングな必要な作品であること。萩田の演出やそれを受けた俳優の見極めの細やかさはそんなことを伝えていくようでもあった。

東京にこにこちゃんと言えば、もう一つ忘れてはならないのが、引っ切り無しに投じられるナンセンスギャグやユニークなボケ。疲れ知らずに爆笑に次ぐ爆笑を生む俳優陣のアグレッシブな姿である。そのリミッターの振れたようなエネルギーにもはや感動すら覚えてしまうのだが、過去作でもそんな「笑い」の本領をお釣りがくるまでに担っていた尾形悟、四柳智惟、髙畑遊の爆発力は今作でもやはり見どころの一つ。珠玉のワンマンショーが次から次へと手渡され、やがて大円団に繋がっていく様は実に痛快なものである。さらに、本作には新たなキャストとして菊池明明も出演する。マームとジプシー、ナカゴー、東葛スポーツと作風の異なる数々の演劇作品で時に哀しく、時に怪しく、時にクールにあらゆる横顔で観客を魅了してきた彼女が本作でどんな役どころ演じるのかにも期待が高まる。

稽古を見ていても、東京にこにこちゃんの「ハッピーエンド」や「喜劇」へのこだわりはやはり類を見ないものだと痛感する。しかし、私は「ハッピーであること」や「笑えること」そのものが最大の魅力だとは思っていない。ハッピーの背後に確かにあったハッピーではなかった日々。選ばれなかった者や光の当たらなかった時間。そういうものたちを掬い上げた果てに見える、闇の先にある光だからこそ胸を打たれるのだ。悲劇的なシーンなのに笑わされ、喜劇的な演出であろうとも泣いてしまう。いつだってそんなアンビバレントな人間を、その感情諸共肯定するような東京にこにこちゃんの演劇に私は強く魅了される。そして、本作は、そんなスタイルが、メソッドが隅々までに敷き詰められた、新たな代表作になり得るのではないだろうか。ラスト5分に全力を懸ける稽古場で、ハッピーエンドへと走り出したばかりの嵐の前の静けさの中、私はそんなことを確信していた。

取材・文/丘田ミイ子