2017年に結成し、2020年に「MITAKA “NEXT” Selection 21st」に選出、2022年には本多劇場に進出した、劇団 東京夜光の新作『fragment』が、9月12日(火)に東京・吉祥寺シアターにて開幕する。

2023年の吉祥寺を舞台に描く本作は、俳優の男が俳優の女に雑にプロポーズをして痴話喧嘩をしていたら空襲に遭い――、というところから始まっていく。

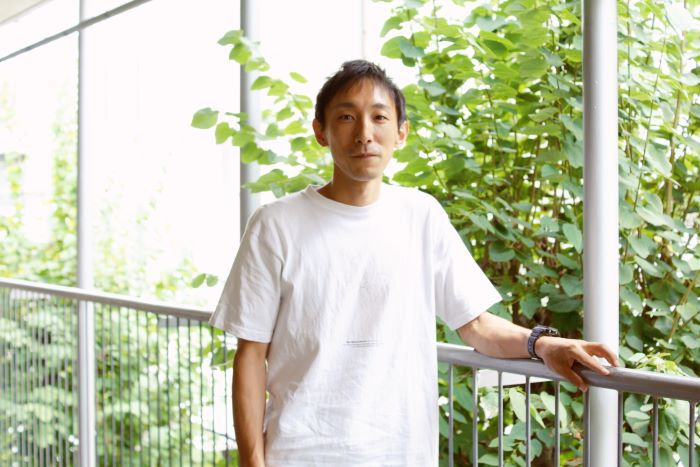

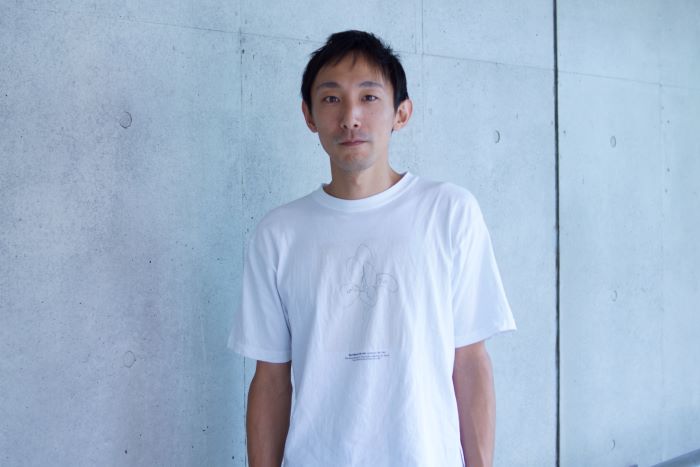

劇団員と、400人が集まったオーディションで選ばれたキャストによってつくられる本作について、稽古場にて作・演出の川名幸宏に話を聞いた。

吉祥寺に戦争の香りを感じていた

――新作『fragment』はどういうところから生まれた作品ですか?

「吉祥寺シアターで公演を行うと決まったときに、この街を主役にして、自分の記憶も絡めながら作品が書けないかと思い、吉祥寺について調べ始めました。僕自身、子供の頃から来る機会が多い街なのですが、(闇市にルーツがある)ハモニカ横丁があったり、象のはな子のエピソードだったり、なんとなく戦争の香りがする土地だなということは感じていて。調べるとすぐに、この近く(現在の武蔵野中央公園から武蔵野市役所の一帯)が太平洋戦争のB29による日本本土空襲で最初のターゲットだったことがわかりました。そこに中島飛行機武蔵製作所(戦闘機のエンジン工場)があったので狙われたそうです。そしてテレビでは日々ウクライナ侵攻のニュースが流れている。劇作家として、いま吉祥寺を描くなら、そこを書かなければいけないんじゃないかと思いました」

――そこからどう物語に繋げていかれたのでしょうか

「実際、武蔵野中央公園に行ってみたんですよ。言ってしまえば劇作家として『いいネタはないか』と下心を持って行きました。だけど実際に公園のベンチに座り、なんにもない原っぱが広がっていて、遠くで子供たちが遊んでいて、という景色を見たときに、なんか、自分は浅はかだったなと……なんでしょうね、この感じ。なにもなかったんです。でもこの場所は、ある日エンジン工場がドーンと建って、そこで何万人と働いて、だけど空襲に遭ってボロボロになって、戦後は球場ができて、その後は米軍の宿舎になったんです。そのあとは、開発の話もあったらしいんですけど、住民が『公園にしたい』と言って、整備されて公園になった場所なんですね」

――ものすごい歴史ですね

「はい。だからそれをもとに書けそうだと思って来たものの、なにもない、みたいな。『この感覚を書けないかな』と思いました。いろんな準備をして公園に行った自分がどこかばからしくなってしまったような……この感覚を書いたらおもしろいんじゃないかと思って、書き始めたのがこの作品です」

――その舞台を2023年にして、大学時代に同じ演劇サークルだった30代の仲間たちの話にしたのはどうしてだったんですか?

「今は自ずと『戦争をどう思うか』を考える状況で、そこで生まれる感覚を僕が身近に代弁できるのは、この作品に登場するような表現者かなと思いました。僕らの世代って、『思想がない』と言われてきたんですよ。表現するにも思想がないって」

――例えば学生運動のときに学生が持っていたような「思想」ということですか?

「そうです。だから戦争というものを描くときにも、『思想がない』と言われ続けてきた世代、ということがまずあるなと思って、そこを出発点にしました。じゃあ表現者としての思想って?というところから、戦時中にこの地域で生きた人の手記とか日記とかの資料がたくさんあるんですけど、それを俳優が表現するとしたら、と考えて。それで、登場人物を表現者の集団にしたらおもしろいんじゃないかと思いました。そういうところから、大学の演劇サークルの卒業生で、今は俳優以外にも、小説家とかお笑いの構成作家とか、表現する人たちの集まりになっているメンバーが、公園でBBQをやっているところから物語を始めました」

――脚本を読ませてもらって、表現者でない私から見ても「いるいる」と思うような人たちが、「あるある」と思うようなやり取りをしていて、すごく近いものを感じました

「当初はもっと大きい世界観で書こうとしていた気がするんですけど、やっぱり考えれば考えるほど、僕の作風としても、身近なサイズから始まって気付いたらそれが大きな世界観になっている、ということがやりたいと思いました。なので出発点としては、リアルにいそうな人たちがもし本当に戦争が起きたらどうしていくのか、というところです。それは無様だろうし、理にかなっていないだろうなと思う。そういう“人の機微”みたいなところをリアルな感覚で描く、ということをしたかったんだと思います」

舞台上で誰も嘘をついていないということを突き詰めていきたい

――お稽古が始まって、どんなことが起きていますか?

「正直に話すと、扱う題材が自分にとってハードルが高かったというか、今まで取り組んだことのないような大きさということもあり、最初に書きあがった脚本はとても不安定だったんです。それはいい意味でも悪い意味でも初めての体験でした」

――どういう不安定でしょうか?

「筋が通りきらなかったんです、自分の中で。『こうしたいんだ』ということはあれど、それを発してしまうことへの恐れとか、思想のブレとか、そういうことが相まって、生み出すのに悩んでしまって。初日の読み合わせの時点では、まだその状態でした。そこから俳優やスタッフのみなさんとディスカッションを重ねてつくっていっている感じです」

――じゃあみなさんでたくさん話されたのですか

「はい。テーブルワークをたくさんして、この作品に一見関係ないような話もしながら、もやもや~っとしたものをだんだんだんだん形にしていく、という作業をずっとしている感じがします。俳優のみなさんが演じることで見えてくることもすごくたくさんあって、今はそれにより、この作品がどこへ向かうのかがだんだん見えてきている最中です」

――稽古を見学しているとき、脚本にどんどん直しが入っていたのが印象的でした

「そうですね。やっぱり語尾ひとつとっても、その人物がどう感じているかが出るので、そこは突き詰めています。戦争というものを扱うからこそ繊細につくりたいと思いました」

――作品としてどういうところを大切にしていますか?

「この作品は、劇中でも“俳優が演じること”について語るシーンがありますが、例えば『本当に急に爆撃があったらどういう感覚になるか』とか『本当に自分がそう感じたらどうするか』みたいなことは、この作品に限らず、演劇をつくるうえで一番大事なことだと僕は思っていて。だから、“そこに居ること”“そこに生きていること”を突き詰めることを今は一番大事にしています。絶対に嘘をついちゃいけないというか。もちろん演劇自体が嘘なんですけどね。でも、舞台上で誰も嘘をついていないということを突き詰めていきたいです」

――舞台上で嘘をつかないってきっとすごく難しいことなんだろうと思うのですが、それを突き詰めるとは、川名さんはどうすることだと思われていますか?

「細かくやっていくしかない気はしています。物語上でも、俳優が役をつくっていくうえでも、ひとつ『根幹』があって、どうやってそれを突き通していくか。そのためには、外れたものを一つひとつ『これは外れてる』と修正していくような、細かい積み上げを延々していくしかない。ひとつのリアリティに向かうために、台詞の語尾まで目を配って積み上げていくことが、いま僕らにできることかなと思います」

でもやっぱり技術だけじゃおもしろくならない

――キャストには劇団員の方も客演の方もいらっしゃいますが、どんな印象ですか?

「今回、劇団員以外はフルオーディションで、400人くらい集まってくださったんですよ。その結果、技術があって、能力があって、魅力があって、演劇的素養が深い人たちが揃いました。ちょっと怖いくらいのプロフェッショナル集団ができている気がします。稽古場に、創作のための英知が結集している雰囲気があって、すごく楽しいです」

――オーディションに400人集まるってすごいことだと思います。東京夜光がそういう劇団になっていることはどう思われますか?

「いやいやいや、(400人集まるのは)ありがたいことですけど、やっぱりまだ全然、東京夜光を知らない人のほうが圧倒的に多いですから。これは僕らの課題として、東京夜光はある意味“職人集団”なんです。みんなが下積みを経て、職人として演劇をつくることがすごく好きだし、興味があるし、能力があるんですけど、それを『見てもらう』ことだったり、『発信する』ことに関してはまだド素人です。でも、つくったものをたくさんの方に観ていただくことが一番の目標なので、そういった意味でまだまだの劇団です」

――観たことない人に「東京夜光」を端的に説明すると、どんな劇団ですか?

「ストレート演劇をつくる職人集団だと思います。もちろんどの団体も演劇に真摯に向き合っていると思うんですけど、僕らは誰よりも真摯にストレートに演劇に向き合っている、という劇団です」

――では劇団としては、職人技をどんどん磨いていきたいですか?

「でもやっぱり技術だけじゃおもしろくならないんですよね。それは脚本もそうですし、演出もそうですし、俳優としてもそうです。じゃあ技術以上のところに到達するにはどうしたらいいのかということを、この『fragment』で挑戦している感覚はあります。俳優が主人公の物語で、『人の心を動かす芝居ってなんだろう』『演劇ってなんだろう』ということを考えなければいけない作品なので。職人だからこその、“その先”を今ここでやっている感じがします」

インタビュー・文/中川實穗