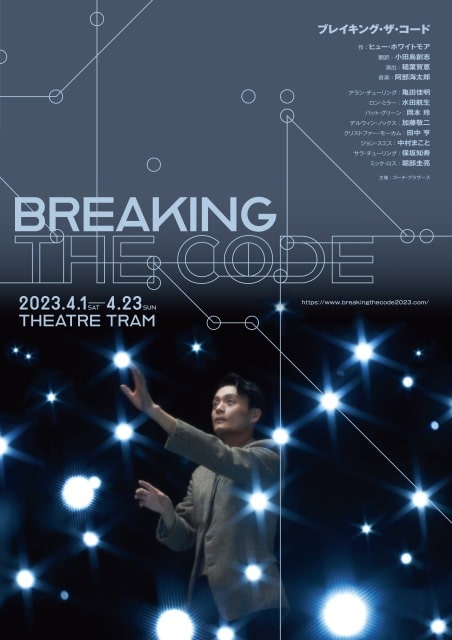

劇団四季の俳優から、ゴーチ・ブラザーズの制作へ。30歳で転身し、4月の『ブレイキング・ザ・コード』でプロデューサーとして初舞台を手掛ける笹岡征矢。

俳優やスタッフには、新劇劇団、小劇場、映像、ミュージカルなどさまざまなバックグラウンドを持つ人達を集めた。そこには「演劇の世界にあるいろんな壁をなくしたい」という未来像がある。

今作への思いとともに、これからの時代を担っていく演劇プロデューサーの見る創作・舞台・その目指す先を聞いた。

俳優からプロデューサーへ。転身の裏側は……

──舞台制作を手掛ける前は、俳優として舞台に立たれていたんですね

18歳で劇団四季に入りました。子どもの頃に劇団四季の舞台を見て、ミュージカル俳優になりたいなと。ものすごく音痴でしたけど(笑)。そして、入団から6年後の2014年末に、代表の浅利慶太さんが劇団四季を離れるのを機に退団しました。

浅利慶太さんが浅利演出事務所を立ち上げるというのを聞いて、僕もお手伝いをさせていただくことになり、その時に初めて企画会議から立ち会うことができて、すごく楽しかったんですよ!劇団四季では大きな組織だったので劇団内でキャスティングをしていたけれど、劇団の外に出ると、人を集めるところから始めないといけない。舞台の作り方が違ったんです。イチから舞台を作っていく作業は大変でしたが、とても面白かったですね。

フリーになった後もミュージカルを中心に舞台に立っていましたが、松尾スズキさんの『命ギガ長ス』では振付を担当させていただいたりと役者以外の経験も増えてきました。そんな時に、ゴーチ・ブラザーズ代表の伊藤達哉さんと出会ってプロデュースという仕事があることを知りました。昔から戯曲を読むのが好きで「この役をやりたい」よりも「この役をあの人がやったら面白いだろうな」と想像することが多かったんですが、そういうことを決めていく仕事がプロデューサーだったんだと知って、「やってみたい」と興味を持ったのが28歳の時です。

──俳優と制作は、同じ舞台づくりとはいえ職種が異なりますが、大変ではなかったですか?

今振り返ると本当に反省しかないのですが、俳優をやりながらプロデューサーを目指そうという甘い考えがあったんですよ。すでに2年後くらいまで舞台出演が決まっていたので、空いた期間で制作助手として経験を積みたいなと。

でも、がっつりと企画の立ち上げから関わらせていただく機会をいただいた時に「こんな甘い気持ちじゃ絶対にできない」と気づきました。知識も人脈もないのに二足のわらじを履くなんて無理ですよね……。ちゃんとプロデューサーを目指していくために、役者を辞めて制作に注力することに決めたんです。そして30歳で役者を辞めました。

いろんな人が集まる座組にしたい

──『ブレイキング・ザ・コード』は初の舞台プロデュースですね。なぜこの作品を選びましたか?

アラン・チューリングを知ったのは、おそらく3〜4年前。コンピューターの礎を創った偉大な人物が、まさかこんな人生を生きていたのかと驚愕しました。「この人のことを作品にしたい」とすぐに動き出しましたね。

最初は戯曲があることを知らず、オリジナルの舞台作品を作ろうとしていたんですよ。でも調べていくと、なんと僕の在籍していた劇団四季で過去に上演している!「もう運命だ!やりたい!」と興奮して、戯曲を取り寄せて読んだらすごく面白かった。「劇場は絶対にシアタートラムの広さがぴったり」と思って企画書を書いていたのが2021年の秋。その頃、ちょうどシアタートラムが貸館募集をしていることを知り、すぐに申し込みました。

そしてこれがゴーチ・ブラザーズのすごいところだと思うんですが、2021年5月に入社した僕が、2021年の秋にこの企画書を「やりたいです!」と代表に見せることができた。伊藤代表もすぐに「面白いね」と興味を持ってくれて実現しました。その許容度の広さはすごいですね。

──スピード感がありますね!企画書段階での構想はどこまで決まっていたんですか?

演出は稲葉賀恵さんだということは決めていました。稲葉さんとは7年前、僕がリーディング公演を企画した時にご一緒させてもらってからずっと「一緒に何かやりたい」って言い続けていたんです。しかもこの作品は稲葉さんに合っている!ぜひ、とお声がけしました。

最初にキャスティングが決まったのは亀田(佳明)さんで、稲葉さんと「亀田さんしかいないですね!」と話をしていました。稽古を見ていても、絶対的な安心感があります。本当に引き受けていただけて良かったです!

──キャスティングはどのように決めていかれたのでしょう?

他の出演者の方々も信頼をおける方が多くて、僕と共演歴がある方もいるんです。水田航生さんと堀部圭亮さんは『ウエスト・サイド・ストーリー season1』(2019年)で同じ舞台に立ちました。中村まことさんとも中止になってしまいましたが、『ウエスト・サイド・ストーリー season3』(2020年)で一緒に稽古を重ねていました。やはり前にご一緒して「良いな」と思った方とはまたお仕事がしたいですね。その方の魅力も目の前で体感していますし、他の面も見てみたいなとも思いますから。加藤敬二さんと保坂知寿さんは、劇団四季での憧れの方々なので、頼もしいです。

岡本玲さんや田中亨さんは、舞台で何度も拝見していて、いつかご一緒したいと願っていました。

また今回の座組は、いろんな出身の方に集まっていただきたいなと思っていました。特にこの作品は、チューリングを中心にいろんな人が出てくる。バラエティ豊かな人が集まったら面白いだろうなというイメージがありました。

もうひとつ心の中にあったことは、僕がミュージカルを中心に俳優をしていた時に、たとえば新劇や映像や小劇場とは壁があるなと感じていたんです。同じ俳優なのに、繋がりがないことに少し違和感がありました。互いに繋がる道をたくさん作りたいという思いもあります。

さまざまな壁を取り払いたくて、扉を開ける

──今回は小田島創志さんによる新訳です。稽古場で共に作っている様子がYouTubeなどでも配信されていますが、新訳の意図や、作品への影響はいかがですか?

小田島さんは、ゴーチ・ブラザーズが2021年秋に立ち上げた仙台スタジオで、上演を前提としないクリエーションを企画した時にお呼びしました。演出は稲葉さんで、今作で音楽を担当いただいている阿部海太郎さんもご一緒して。必ずまたみなさんと一緒に創作がしたいと思ってました。

小田島さんの翻訳は、今、生きている人たちにフィットする言葉選びがとても上手で巧みです。とくに『ブレイキング・ザ・コード』には専門用語など難しい言葉が出てきますが、小田島さんの翻訳は、違和感なく耳に届くので、聞いていてとても心地がいいです。

──小田島さんの誠実で丁寧な翻訳は、複雑なチューリング人物像にも合いそうですね。稽古が始まってからの、座組や稽古場の印象も聞かせてください

稲葉さんとがっつりお芝居を作るのは初めてだったのですが、稲葉さんの稽古場の空気作りがものすごく上手で驚きました。情熱的で、根気強く、本当に人が好きなんだなと感じます。一人ひとりに話しかけに行って、ひとつの言葉についてお互いに納得するまでどれだけ時間がかかろうが話し合っていく。俳優たちも真摯に向き合って、一言一句にみんなで魂を宿していっている感覚です。「こんな稽古場を作りたかった」と幸せな気持ちです。

──それは、役者としていろんな稽古場を経験したことも影響しているのでしょうか?

その蓄積はあるかもしれないですね。たとえば僕は、松尾スズキさんの稽古場作りがすごく好きなんです。こだわりを持っているし、俳優を否定しない。俳優から出てくるものをすごく大事にしていて、そこに松尾さんの台本の言葉と演出があわさって面白くなっていく。

稲葉さんも、まずは俳優にやってもらったうえで「それいいですね」とお互いのイメージやアイデアをシェアしながらシーンを立ち上げていく。丁寧に深掘りしていく空気感があり、楽しいです。

──稽古場のようすをYouTubeで配信していますが、笹岡さんのアイデアですか?

そうですね。稽古場の様子を伝えることはずっとやりたかったんです。たとえば社内でも、稽古場に行かないスタッフは現場を見る機会がない。じゃあ見てもらうために発信していこうと。

僕は、舞台はネタバレしてもいいと思ってて。毎回その場で生まれるものはまったく違うし、同じ空間にいるからこそ感じられるものが舞台の醍醐味です。もちろんなんでもかんでも事前に見せようとは思いませんが、少しでもお客さんに興味を持っていただけるように発信したい。飛び込んできていただけるように、こちらから扉を開けていたいです。

今は娯楽が多い時代ですが、生の良さは絶対にあることが伝わるといいですね。

過去に生きていた人の言葉が、今だからこそ届く

──制作の仕事の面白さは?それは役者として舞台を作ることとは違いますか?

とくに『ブレイキング・ザ・コード』は、いろんな背景や経験を持つ俳優の方々が集まってくれています。違う出自の方たちが、言葉を交わしながら、戯曲を通して心を通い合わせる瞬間がある。「あ、今、心が通い合った!」って。その結果、すごくいいシーンができたりする。自分がお声がけした人たちが心を通い合わせる瞬間に立ち会える喜びは、役者の時にはなかった感覚ですね。

──今後プロデュースしたい作品や、夢はありますか?

オリジナルミュージカルを作って全国をまわりたいという夢があります。僕が劇団四季と出会って世界が広がったように僕も子どもたちに楽しいものと出会ってほしいです。

あと、僕の中には企画のストックがたくさんあるので、それを死ぬまでに全部消化したいですね (笑) 。とくに実在の人物を描いたものが好きなので、そういう作品を多く手掛けたい。そして観客の方々には、目撃者になってほしい。

舞台は「歴史の再生の場」だと僕は思っているんです。実在の人や実際に起きたことにはエネルギーがあって、その歴史をしっかりと作品で再生することで、お客様はその人の生き様を感じることができる。

今作で描いているアラン・チューリングも70~80年前の人ですが、僕は「今やるべき作品だ」と思ったんです。たとえば僕は最近流行りのChatGPTに手紙を書かせて遊んだりしているんですが、それは、チューリングが貢献した情報処理の分野が今に繋がっている。遠い話のようだけど、すごく近い。むしろ、今だからこそ感じられることがあるんだろうなと、日々の創作を通して実感しています。戯曲に書かれたチューリングの言葉は、俳優の身体を通して、きっと現代に届くはずです。

インタビュー・文・撮影/河野桃子