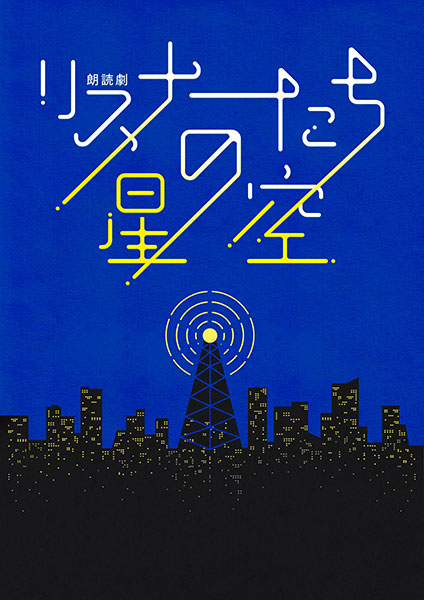

劇作家の土田英生が脚本・演出を手掛け、ラジオ構成作家の宮澤一彰が脚本協力を務める朗読劇「リスナーたちの星空」。ミュージカル俳優から、声優、タレントまで幅広いジャンルの男女5組10名のキャストが集結し、とあるラジオ番組の復活をきっかけに揺れ動く人間模様を描いていく。その初日公演を務めるのは、永田崇人と石井杏奈。2人はこの物語にどのように挑んでいくのだろうか。永田、石井、土田の鼎談の模様をお届けする。

――朗読劇へのご出演にあたり、今はどのようなお気持ちでいらっしゃいますか。

石井「朗読劇は2年前にやらせていただいたのが初めてで。その時は、どう伝えればいいのかとても難しくて、もがきながらやりました。今回は1年ぶりの朗読劇なので、あの頃の反省を生かしつつ、新たに成長できたらいいなと思っています。より表現力を磨いていきたいですね」

永田「演出の土田さんとは6年ほど前に一度、ご一緒させていただいたんです。なので今回はまず「土田さんと一緒だ!」っていうところに食いつきました(笑)。まだまだではありますが、僕もいろいろ経験してきた中で、また初心に返れるんじゃないかという気持ちになりました。僕にとって本当に演劇の一番最初を教えていただいたので、そこにまた立ち返れるんじゃないかと思いましたね。あと、たまたま最近ラジオにハマっていたんですよ。僕は割と運命を語りがちな俳優なんですけど(笑)、やっぱり運命を感じてしまいましたね。ロマンチストです(笑)」

土田「俺はずっとそう思ってるよ、ロマンチストだって(笑)」

――今回は5組10名がキャスティングされていますが、土田さんは石井さんと永田さんのペアに関してどのような期待をされていますか?

土田「この組み合わせは、とてもシンプル。作品で狙っていることをそのまま出していただける2人なんじゃないかと思っていて、そこに期待していますね。もともと僕は、お芝居で自意識過剰なタイプが得意じゃないんですよ。気取り屋さんというか。もうちょっと普通にやってよ、という感じになっちゃうんです。この組に関しては、そういう心配はまったく無いですね。すごくピュアにやってもらえるんじゃないかな」

石井「私は基本的に自然体でやりたいと思っています。役柄があったとしても、やはり自分の人生を歩んできた方が長いですから、なるべく自分に近しいところを見つけて、たくさん共感して演じたい。なので今回もそういう自然体で演じられたらと思います」

永田「自意識過剰にならないように気を付けたいです!」

土田「いや、ならないから! もう全部出ちゃってるし(笑)」

永田「でも本当に土田さんと一緒にできるのがうれしいので、おっ、永田いいじゃん!って言ってもらえるように、精いっぱい頑張りたいです。僕、土田さんの前で号泣したんですよね…覚えてます?」

土田「覚えてるよ。エレベーターの前でな。その話、出かかってたけど言わないようにしていたのに、自分で言っちゃうんだもんな(笑)」

永田「21歳くらいの頃でしたからね」

――こういう話も自分から出しちゃうくらい、全部さらけ出せるんですね(笑)

土田「そうなんですよ! 全部言うんです(笑)。でもね、それが何かのアピールとか、そういうふうには全然思えないんですよ。本当にそう思ったから、そのまま言葉にしているだけ。そういうところは稀有な人だと思いますし、魅力的ですね」

――今回のお話はラジオがモチーフになっていますが、なにか発想のきっかけはあったんでしょうか

土田「これまで朗読劇も何本か書いていて、あとはラジオドラマを書いたこともあったので、その時にいつも考えることがあるんです。やっぱり映像とか舞台に比べると、この形って情報が不足するんですね。その不足を逆手に取れたら、というのはいつも考えるんですよ。今回、朗読劇で、ラジオ局であるニッポン放送が主催ということで、そういう“情報が無いところから立ち上がる物語”ことを逆に作りたいと思いました。そこから、ラジオのリスナーが送ってきたメッセージを読むだけ、という形が出来てきました。ラジオ番組がモチーフですが、パーソナリティー自体は基本出てきません。“濱ニイ”という男がパーソナリティーなんですけど「濱ニイが頑張って、って言ってくれたから、私も頑張るね」ってメッセージで、あぁ濱ニイは頑張れって言ったんだ、ってわかるみたいな感じですね。そういう、ちょっと持って回った表現方法をとることで、何か深みが出るんじゃないかという期待をしています」

――朗読劇は、基本的に言葉だけで伝えていく制限があるからこそ、そこをうまく使った表現ができないか、というところからお話のアイデアが生まれたんですね。

土田「そうなんです。最近は、朗読劇の中でもかなり演劇に近いものもあって、それはそれで素晴らしいものだと思うんですけど、今回は本を持って動けないことを最大の魅力にしていきたいと思っていますね」

――より削ぎ落とした中での表現ということですね。普段、体の動きや表情も含めてお芝居をしている身としては、言葉だけで表現していくことについてどう考えていらっしゃいますか?

石井「本当に挑戦だと思っています。土田さんを信じて取り組みたいです。まだ不安はありますけど…」

土田「いや全然大丈夫だと思いますよ。不安だ、っておっしゃっている方は大概大丈夫なんです。逆に、俺に任せとけ!っていうタイプの方が怖いですね(笑)」

永田「そうなんだ(笑)。でも何か真理を突いている気もしますね」

石井「昨年、舞台をやらせていただいたときに2役だったのですが、声の区別に関して、演出家さんや、見に来てくださった事務所の方から「何でここ一緒なの?」と指摘を受けました。それをきっかけに、声ってこんなにも人柄を表すものなんだ、と意識するようになりましたね。それ以降は、役の中で声も意識して変えてみたりして、挑戦しています。引き出しが広がった感じがしましたね」

永田「昨年、新納慎也さんの舞台に出演させていただいたときに、新納さんが「お芝居の役作りをすることは、僕は役の声を探すことだと思っているんだ」っておっしゃっていたんです。だから、役の声を探していろいろやってみてほしい、と。その言葉がすごくしっくり来たんですよね。確かに、今までも無意識にそういうことをやっていたな、と思いました。声の気持ちいいところをずっと探しているんですよね。今回は、テキストだけになるので、そこが難しいところではあるんですが、楽しみでもあります」

――朗読劇だからこそ、というものは何だと思いますか?

永田「僕、そんなに舞台とかを見て泣く方じゃないんですけど、以前、土田さんのリーディングドラマ「Re:」をDVDで観て号泣したんですよ。…なんか俺、泣いてる話ばっかりだな(笑)。でも、それくらい人の想像力ってすごいと思っていて、何もかも情報が与えられているよりも、何かが不足した状態で、その不足を自分の中で作り上げたものが入ってくることの良さってあるんですよね。それは小説とかでもそうだと思うんですけど。時にそれが共鳴反応のようになって、もっとすごいところに行けることがある気がする。それが出来たらいいですね。とはいえ、意図してやるものでもないとは思うんですけど」

石井「お客さんも想像しながらお聴きいただくのですが、私たちも想像しながらお芝居をしていかなければいけない。そういう面では、様々なものを体現して、すべてのことを表現しながらお芝居するよりも、声だけで想像していただくというお芝居が楽しそうに思えています。そういう挑戦の気持ちを持てることが、朗読劇の魅力ではないかと思いますね」

――想像力を試されるような感覚が、朗読劇ならではの楽しさかも知れないですね。

永田「以前、土田さんに言われたことをすごく覚えているんですけど、やっぱりどうしても感情的に読みたくなるんですよ。そしたら「やめて、やめて」って言って、想像させるような読み方じゃないとダメだよ、っておっしゃっていたんですよ」

土田「そうですね。全部やめろ、という訳じゃないんですけど、説明されちゃうと、見ている人はそれ以上のところに行くことができない。でも俳優さんがちゃんと共鳴できていると、変に感情的にしなくてもちゃんと伝わってくるんですよ。朗読劇って不思議なんですけど、読んでいるのを聴いているだけなんですけど、その読んでいる顔は見ているんで、俳優の体とかがどうなっているのかは伝わってくる部分もある。だから多分、その時も説明しすぎないで、って言ったんだよね」

――あんまり感情が乗りすぎていると、想像の余地が無くなってしまって逆に伝わりにくいんですね。

土田「うちの祖父の話なんですけど、亡くなる前に「俺はもうすぐ死ぬんだ」っていうことを言いすぎる人だったんですよ。孫としては心配しているんだけど、それを言われすぎて、悲しめないんですよね。ボソッと「元気でな」と言われる方が悲しい。それに近いですよね。役者が説明しすぎると、それについていけないと言うか」

――その匙加減が非常にむずかしいところなんですね。聞くところによると、永田さんと石井さんは今日の取材が初対面とのことですが、お互いの印象はいかがですか?

永田「お会いする前は、けっこう凛としたイメージがあってクールなのかな?と思ってたんですけど、すごくフラットな方だと思いました。犬の洋服を作っていらっしゃって、その写真をスマホで見せてくれるくらい、すごくフラットに接してくれる方でした(笑)。グッと距離が近づいた気がして、よかった~って思いました」

石井「全然、見せますよ(笑)。壁は無いです。永田さんは本当に楽しい方ですが、それだけではなく、様々なことを考えていらっしゃるんだなと思いました」

永田「あれ、そんなに考えてなさそうに見える?(笑)」

土田「俺はそれ、わかる気がするなぁ(笑)」

石井「いや、違います! そういうことではなくて…(笑)。自分の言葉でしっかりお話されている方だと思いました。いい意味で、ですよ!」

永田「今日、ずっといいことしか言ってくれないんですよ(笑)」

――すでにお2人の息がぴったりという感じがします(笑)。今回のお話はラジオが大きな要素となっていますが、みなさんはラジオについてどのような想いをお持ちですか?

石井「ラジオは祖母の家で流れていて、そのイメージが強いです。子どものころ、祖母の家のラジオから歌謡曲が流れてきたのを覚えています。自分が仕事で出演させていただくようになってからは、少し不思議な感覚になりますね。とてもリラックスしてしまい、これって仕事だよね?という気分になるんですよ。スッピンだし、私服だし、と(笑)。ラジオはすごく楽に、リラックスして素の自分を出せる、不思議な空間だと思います。この作品に触れることで、よりラジオにも興味が出てきて、最近はリスナーとしてもかかっているラジオに敏感に反応するようになりました。もうすでに、この作品に出合ったことで、視野が広がって自分を変えてくれているかも知れません」

永田「本当にこのお仕事が決まるちょっと前からラジオにハマっていて、今、唯一リアルタイムでなるべく聴きたいものになっているんですよ。正直、申し訳ないんですけど、ドラマとかは録画とかでチェックしていて、でもそのラジオだけはなるべくオンタイムで聴きたいんです。なぜか特別なものになっているんですよね。その番組を聴き始めたのは、毎週いろいろな方がゲストに来るんですけど、僕が好きな高良健吾さんが出演するので聴いたんです。そしたらなんか…こう、深夜の孤独というか寂しさ…ウサギみたいな気持ちを、パッと温かくしてくれる感じがしたんですよね。それで、すごくスッキリと眠ることができました。その感覚を求めて、ずっと続いている感じですね。特に生放送っていう訳じゃないんですけど、その時間に聞きたいんです」

土田「僕は中高の頃によく聴いていました。それで、今回のプロットとまったく同じなんですけど、あるシンガーソングライターの方がやっている番組をよく聴いていたんです。すごく近しい存在に感じていて、誰よりも憧れの人だった。でも今、こうやって演劇界で仕事をしていて思うのは、彼はシンガーソングライターとしてはあまり成功していなくて、CDも出してはいたけど全国区の知名度では無かったんですね。でも、中高生の僕にとっては「いざとなれば、この人がいてくれる」という存在だった。勝手に頼りにしていたんです。永田さんが“深夜の孤独”っておっしゃいましたけど、孤独な中で楽し気な声を聞いたり、人生についてしゃべってくれたり、電波でしか繋がっていないのに非常に近しい感覚なんですよね。実は、今回の企画をいただいて、そのことを思い出したんです。あの頃、すごくラジオを頼りにしていたな、って。その感覚を伝えられたらいいですね」

――そんなラジオの魅力と朗読の魅力が詰まった作品になるかと思います。楽しみにしている方に、ぜひメッセージをお願いします。

土田「ラジオと朗読劇という、声だけの魅力を前面に推し出していきたいですね。そして、今回の永田さん石井さんをはじめ、素晴らしい役者の方の魅力もそこに乗ってくると、さらに素晴らしいものになるはず。ぜひ楽しみにお越しいただければと思います」

永田「何度も言ってしまいますが、土田さんとご一緒できるのが、こんなに嬉しいことはないんです。あの時はイベントの企画で、今回は朗読劇として初めてしっかり演出していただけるのですごく楽しみ。とてもワクワクしていて、稽古も楽しみにしています。ここ最近でラジオに心を動かされたひとりとして、この感覚をほのかにみんなに配れたらいいですね。今日、石井さんと初めてお会いして、すごく楽しくできそうな気がしますし、多分ほかのペアの方はまた全然違う雰囲気になると思うので、何度もお越しいただけると嬉しいです」

石井「今回の取材の中でも、朗読劇の魅力やラジオの魅力をとても感じられました。物語の中ではラジオやメッセージでのやりとりと、間接的なものが多くなっています。今、コロナ禍で間接的なやり取りが多くなっているからこそ、共感しやすい、親しみやすいお話になっているのではないかと思います。この作品を観て、背中を押すことができるような、そんな自分たちのお芝居をしたいと思っています。しっかり役を演じられるように頑張りますので、ぜひ見に来てください!」

取材・文:宮崎新之