範宙遊泳の山本卓卓の作・演出により2021年3月に上演され、第66回岸田國士戯曲賞を受賞した『バナナの花は食べられる』。フィクションで現実を乗り越えて生きていこうとする者たちの人情劇を描いた本作が、7月28日(金)よりKAAT神奈川芸術劇場での公演を皮切りに全国4都市で上演される。

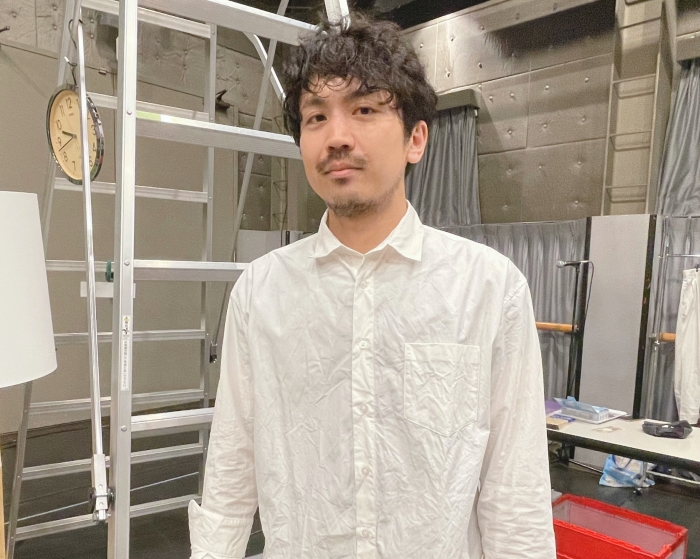

コロナ禍の制限下で生まれた傑作が、早くも再演。範宙遊泳の代表で作・演出を務める山本に、本作の創作の経緯や、物語の着想、再演の理由まで語ってもらった。

初演をなぞることなく、まさに再構築しているところです(山本)

──『バナナの花は食べられる』は、YouTube上で発表された「むこう側の演劇」の『バナナの花』から始まった作品ですよね。この創作の経緯を教えてください

コロナ禍の影響で演劇ができなくなったときに、「演劇とは何なのか?」を改めて考えたんです。そうして、劇場でお客さんに観てもらうものだけが演劇ではないのではないかと思った。もっと僕たちの日常の中に演劇があっていいんじゃないかと思い至ったんですよね。劇場で上演できないことを演劇ができない理由にしてしまったら、そこにはもう絶望しかない。だから現状を「しょうがない」と受け入れるんじゃなくて、もっと演劇を見つけにいきたい気持ちがありました。劇場を剥奪されても、きっと日常の中に演劇はあるはず。もともと映画やドラマが好きなので、自然と映像プラットホーム上で演劇作品を発表する構想に繋がりました。ただやはりその先には、リアルな場での上演を用意しておきたかった。なので長い目で見たとき、この一連のすべてをひっくるめて作品とするために、長いクリエーションになることを見越して取りかかりました。

──4つの話からなる『バナナの花』には、リアルな社会の変化が反映されていますよね。リモートでの演劇にはじまり、回を重ねるごとに登場人物(=俳優)同士の物理的な距離が縮まっていくという

リアルな社会の状況を柔軟に作品に取り入れたいという思いがありました。生活を送るうえでさまざまな規制がありましたが、それらが少しずつ緩和されていくのに反応するように、自然と物語も変化していきました。そしてこれはやはり演劇ですから、最終的には“上演”という形になっているんです。『バナナの花は食べられる』の初演までにはこのようなプロセスがありました。

──物語の着想はどのようにして生まれたのでしょうか?

「人情」を描いてみようと思ったのがはじまりです。いまの世の中って、ポジティブな言葉がどんどん死語にされている印象があります。それはたぶん、みんな口にするのが恥ずかしいから。「愛情」とか「友情」とかが前時代的なものとして扱われているような気がしていて、それがすごく嫌だったんです。そういうこの時代のムードに、物語を立ち上げることで抗いたかった。「人情」を死語にしちゃいけないと思ったんですよ。人々が本気で関わり合おうとしている濃厚でベタベタした人間模様があって、そこには冷笑が入ってくる隙さえない。そういう物語を描きたいと考えていました。ただ、執筆当時はここに描かれているものを「人情」だとばかり思っていましたが、2023年のいま読み解き直してみると、根幹にあるのは「愛情」なのだと感じています。この2年半弱の時を経て、ここへたどり着いたんです。

──山本さんが日常的に抱いているどのような問題意識が本作には反映されていますか?

他者と積極的に関係していこう、関係していかなくちゃ、という想いですね。他者と関わることをやめたときに、人間的な成長は止まってしまうものだと思っていますから。誰かと関わり合うことにこそ僕は希望を見出しています。本作の執筆時期が、僕自身そういうふうに変わろうとしていたタイミングでもあったんですよ。それまでの自分が他者に対して閉じていたからで、そのせいで苦しんでいた経験もあります。向かうべきはクローズドなほうではない。自分自身をオープンに表現していくことによって、周囲だって変わっていくはず。そういったことが物語の展開の中でちゃんと見えてきたらいいなと思っていましたね。

──この物語を書くことが、山本さんにとってご自身を開いていく行為でもあったのですね

そうですね。書く行為というのは、自分を拡張してくれるものだと思っています。書くことによって、社会に対して自分を開くことができる。人間的に変わっていきたいからこそ書いているという側面もありますね。僕自身、自分に対して正直でありたいし、自分の感情を社会に規定されたくない思いがあります。僕が持っている感情を誰にも邪魔されたくありません。エゴイスティックな考え方だと受け取られるかもしれませんが、社会のほうが明らかに間違っていると感じることが多いですし、冷たさを感じてしまう瞬間が本当に多い。この社会の冷たさに染まりたくないからこそ、自分のほうから開いていくしかないんです。

──そうして生まれた本作は第66回岸田國士戯曲賞を受賞し、この2023年に再演されるわけですが、いま再び『バナナの花は食べられる』を上演する理由とは何なのでしょう?

2021年の初演時よりも、いまやるべき作品であり、いま観てほしい作品だと感じたからです。初演時を振り返ってみると、演出をしているとき僕の感覚が、なんだか浮かれていたような気がするんです。コロナの煽りも大きい中で、とにかく上演を成立させることばかりを考えていました。走り切ることに精一杯だったんです。でもこの作品は、もっと切実なことを描いています。あれから2年越しにこの戯曲に向き合ってみたときに、ものすごく濃厚にいまの時代が描かれていると気がつきました。SNSなどのコミュニケーションのずっと先にある、人間同士のベタベタとした関係が描かれている。この“ベタベタ”がいま必要なんじゃないかと思うんです。現代は情報が溢れていて、人間関係がさらっとしている。友だちがフォロワーのひとりでしかない、みたいなことの先にある人と人との親密さが、本作には描かれていますから。

──やはり根底にあるのは他者との関わり合いなのですね

はい。でもこれはテーマ的な部分であって、意図した演出を初演時よりも高い次元でやれる自信がついたからというのもあります。本作は、自然なものと不自然なものが共存しています。つまり、リアルとファンタジーが同時にコラージュされている。この配分が本作のユニークなポイントだと思っていて。リアルとファンタジーの差が過剰な瞬間もあれば、重なり合う瞬間もある。初演ではこのあたりをあまり突き詰められていなかったと感じています。でも今回は、どうすべきかが明確に分かっている。僕のリアルに対する態度とファンタジーに対する態度が、はっきりしてきた感覚があるんです。内包されたテーマだけでなく、こういったところも戯曲に対する解像度が上がりましたし、物語に対峙するうえでの語彙も圧倒的に増えたという自覚があります。それにそもそも初演を観ている方ってかなり少ないんですよね。コロナ禍による制限の中でどうにか上演した作品をこの2023年に再演する意義については、上演を通して伝えられればと思っています。

──初演と比べて確実に変わっていくところ、あるいは変わっていきそうなところはどんなところでしょうか?

より人間が立ち現れる作品になっていると思います。振り返ってみると初演時は、各登場人物のキャラクターを伝えることを優先してしまっていましたから。けれども舞台上に立っているのは俳優であり、人間です。あくまでも彼・彼女らが演じるキャラクターを着ている、みたいな。俳優陣のパフォーマンスを通して、観客は同じ時間と空間を共有することができるはずです。そしてそこに特別な人間関係が生まれていくわけです。それに僕自身もこの数年、いろんな経験をしてきたつもりです。初演には瑞々しさや若々しさがあったのではないかと思いますが、今回はその奥に深く入り込んだ作品になる確信があります。どうしても初演時の記憶を座組のみんなが持っているので、それを前提に、あのときできなかったこと、考えが行き届いていなかったところをみんなで掘っています。初演をなぞることなく、まさに再構築しているところです。

──稽古をしていて俳優陣にはどのような変化を感じていますか?

ポジティブな変化しかないですね。僕は基本的に、俳優のみんながやってくれたことを尊重するスタンスでいます。初演時に一致団結した記憶がありますから、みんなの関係性はより親密ですし、誰もが作品に対する深い解釈を前回以上に提示してくれています。僕が語彙を増やすことができたように、みんなも新たな自分自身の言葉を獲得しているんですよ。稽古中に交わされるセリフすべての精度や深度が前回よりも確実に増しています。これは明らかにポジティブな変化ですね。あとは、みんなでお互いにすべてを受け入れていこうという話をしています。

──すべてを受け入れていく…

座組での関係は、お互いに受け入れ合う態度があるからこそ成り立っています。これまでもずっと意識してきたことではありますし、似たようなことは繰り返し口にしてきましたが、明言したのは初めてのことかもしれません。クリエーションをしていく中での指標として、きちんと言語化して共有していく必要性を感じたんです。

──いわば演出家としての山本さんの方法論ですね。これが本作のクリエーションにおいてもっとも留意されていることでしょうか?

そうですね。何かに言及する際、“否定形”って未来がないと思うんです。批評は好きですよ。好きですし、必要なものだと思っています。でも、否定はまったく違うもの。否定的な感情って、生きていくうえですごく邪魔なんじゃないかと思うんです。だから俳優さんが自己評価の低い状態でお芝居をしているときって、一気に魅力がなくなっちゃうんですよね。もちろん人間なので、自己否定をしてしまうときは誰しもある。でもアウトプットする瞬間には、肯定的であってほしい。思いがけず起きてしまったエラーも何もかも引き受けて、パフォーマンスに変えていってほしいと願っています。これが僕の現場作りのスタイルです。

──YouTube作品である「むこう側の演劇」や「山本卓卓ソロ企画」として一人芝居『キャメルと塩犬』を発表するなど、山本さんは社会に対してさまざまなアプローチを試みていますよね。それでも集団で演劇を創作するというのはどういうことなのでしょうか?

本当にシンプルな言葉にすると「人が好き」ということに尽きると思います。そしてこういう気持ちを照れずに伝えていきたい。年齢を重ねれば重ねるほど気恥ずかしさが生まれてくるものかもしれませんが、恥ずかしがっているほうがずっとダサいなって。人間そのものに対しては憎しみや悲しみを抱いていたりもするのですが、いま自分の目の前にいる人、いま関係しなければならない人に対しては、積極的に関係していきたいんですよ。

──本作の原点に繋がってきますね

はい。いまの僕の創作のモチベーションはこれですね。他者と関係することが生命力にもなる。自分ひとりでできること、できてしまうこともありますが、やっぱりどこかで他者の存在を欲しているんです。演劇を創作する場というのは、人間がもっとも密に関わり合う場でもありますからね。人と関わる芸術という意味において、演劇は本当に愛おしいものです。そしてこれを劇場でお客さんとも共有したい。関係していきたい。親密になっていきたい。死んでしまったとされている言葉たちを拾い集めて、そんな機会を生み出せたらと思っています。

取材・文/折田侑駿