隣人への“愛”は果たして、世界の平和と救済に繋がるかー。

隣接する2つの一軒家、そこに暮らす2組の夫婦。ゴミ分別の煩雑さを巡るご近所トラブルと、夫婦間に生じるすれ違いやズレ。小さなコミュニティで起きる、小さなはずの秘密や亀裂がやがて思いもよらぬ波紋を社会へ、ひいては世界へと広げていく…。

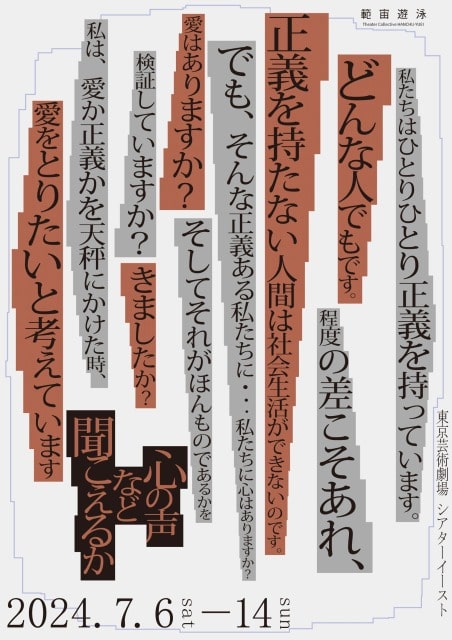

7月6日(土)より東京芸術劇場 シアターイーストにて範宙遊泳『心の声など聞こえるか』が開幕する。本作は、第66回岸田國士戯曲賞を受賞した『バナナの花は食べられる』上演後に初めて山本卓卓が発表した新作として、2021年に初演(演出:川口智子)。約2年半ぶりとなる再演では、山本自らが演出を担い、キャストも新たに上演される。また、以降の劇団公演において「作家業への専念」を宣言した山本にとっては、範宙遊泳で演出を手がける最後の作品でもある。再演の決め手、主題に込めた祈り、稽古場での創作とコミュニケーション、そして、演出を退く決意とカンパニー持続への思い…。これまでの歩みと今という現在地、そして、これからの展望について劇作家・山本卓卓に話を聞いた。

同世代と新世代の俳優・スタッフとともに

「浄化」に向かって歩む再演

――2021年の初演から約2年半ぶりの再演。『心の声など聞こえるか』という作品を、今上演しようと思った理由からお聞かせ下さい

初演は僕が戯曲を書いて川口智子さんが演出してくれたんですが、僕個人としては悔いが残る作品でもあったんです。戯曲や公演への悔いではなく、僕自身が劇作家として作品や創作現場ともっといい関わり方ができたのではないか、という悔い。3月にパルコ劇場で上演された『東京輪舞』に劇作家として参加した時にポジティブな発見が多かったこともあり、そんな思いはより強くなりました。僕が範宙遊泳で書いた作品で唯一演出をしていない作品でもあるので、もう一度この戯曲としっかり関わり、演出も精一杯やり切りたい。そして、次のステップに進めたら、と思っています。

――劇作家として作品や現場との関わり方を見つめ直す契機となった作品なのですね

そうですね。そういった悔いを本作で浄化できたらと思っていますし、だからこそ、戯曲は基本的に書き換えずにいこうと思っています。初演は川口さんがキャラクターの性別を入れ替えて演出されて、台詞が歌になったバンド演劇だったので、観た方は違う印象を受けるかもしれないけど。ただ、こういう風に言うと、再演と初演がどこか対決する構図に見えてしまう節があるかもしれないですが、それは不本意というか、そんな気持ちは一切持っていないんです。あるのは、ただただ自分との戦い。己の中にある巨大な敵のようなものとの自己内省的な戦いです。それをアートで果たすことで、自分も俳優も観客もそれぞれの抱えている内なる敵を浄化する空間に仕上げられたら最高だと思っています。

――メンバーをはじめこれまでの範宙遊泳作品でも存在感を発揮してきた俳優と、近年めきめきと活躍する新世代の若手俳優。キャストのお顔ぶれもとても魅力的ですが、稽古を通じてはどんな印象をお持ちですか?

狩野瑞樹さん(三転倒立/ザジ・ズー)と演出助手の木村友哉さん(ザジ・ズー)が20代前半、石原朋香さんと制作の藤井ちよりさんも20代ですが、僕が同年代だった頃とは比べものにならないくらい「場」がわかっていて、コミュニケーション力が素晴らしく高いと感じます。協調性とはまた違う、調和する力というのでしょうか。それがすごく長けている印象。年齢で人を見たいとは全く思ってはないけれど、歩んできた時代の違いを興味深く感じることはありますね。もちろん、彼らにも悩みや葛藤があるとは思うのですが、僕ら世代が固執していたものを飄々と乗り越えているような感じがして…。それって素晴らしいことだと思うんです。歳を重ねるほど、最前線の若い人たちがどんな感性を持っているのか知っていたいと思うし、彼らと新しい関係性を作っていきたいなと思って今回お声がけしました。

――世代の違う俳優やスタッフが集い、一つの作品を作り上げることの豊かさを感じるエピソードですね

今の時代って価値観の変化が素早く、昨日と今日で全く違う世界になっていたりするじゃないですか。時には、その速度に追いつこうとせず、自分の時間を止めることも必要なのですが、鈍らないように今の流れを知り、ついていきたいとも思います。最新のエネルギーを持った人たちを見たいし、同時に、自分よりも上の世代のエネルギーも見たい。「上の世代の人たちから見たら、僕たちも“何かを軽々越えた”って思われているのかな?」と考えたりもします。蜷川幸雄さんがさいたまゴールドシアター/ネクストシアターという構造を作られたことの意義を改めて感じたりも…。僕たちのような次の世代の演劇人に新しい視野を与えてくれたし、ゴールドから学ぶもの、ネクストから学ぶものがそれぞれあったと思っているので、僕もそういう世代間交流を続けたいと思っています。

――稽古でもみなさんがそれぞれの視点から解釈を共有したり、いくつもの選択肢にトライしたり、とても豊かな空間だと感じました。稽古場づくりで重要視していることはどんなことなのでしょう?

毎回、稽古場のコンセプトを立てるところから演出がスタートしていて、つまり、「同じ稽古場はない」という考えでいますね。稽古場自体に個性があるので、今回も今回だけの新鮮な空間になっているんじゃないかな。現場はすごく楽しく、このお芝居のためにみんながいろんなことを深く考えてくれているし、「一人じゃない」と思える空間がとても有難く、心地よく演出をさせてもらえていると感じます。この心地よさがみんなにもあり、さらに持続していくことを大事にしたいと思っています。

『バナナの花は食べられる』のその先へ

打ち出したのは、“愛”のフェーズ

――山本さんはこれまでも様々な作品を通じて、人々の眼差しや息づかいを掬い上げるように折々の“今”を活写されてきました。本作はそんな劇作家・山本卓卓にとってどんな位置付けの作品でしょうか?

時系列的には『バナナの花は食べられる』を上演した後に書きました。僕の戯曲の書き方には大きく分けて二つのスタイルがあって、足し算で書かれている戯曲と引き算で書かれている戯曲があるんです。『バナナの花は食べられる』での足し算スタイルを経て、「次に何を書こう?」と思った時に、川口智子さんに演出をお願いすることも決まっていたので、演出や演者が自由に読解できるように今度は引き算を意識して書こう、と決めたんです。観客の誤読は大歓迎なのですが、姿勢としては、『バナナの花は食べられる』は自分と観客の解釈を一致させることにフォーカスし、達成することができました。だから、『心の声など聞こえるか』では読者や観客の中で議論が起きたり、疑問が浮かんだりするような引き算の魔力に舵を切って、受け手が解釈を足すことを意識してみたいと思ったんですよね。そういった広がりをモチベーションに、“愛”のフェーズという打ち出しで書いた戯曲でした。

――隣人トラブルや夫婦間で生じるすれ違いやズレからあぶり出される人々の心。それらが一つ二つと紐解かれた先に現れる、思いもよらぬ愛に救われるような気持ちで拝読しました。本作の主題、その執筆や演出において山本さんが大切にしていることはどんなことなのでしょうか?

僕は、誰かが信じているものを否定することは誰にもできないと思っているんです。だけど、世の中では誰かが信じているものを否定することで争いが起きてしまう。ここ数年でその構造に気付いたことも作品に影響したと思っています。人が信じる対象は色々あって、例えば、「朝に冷水を飲むことでリセットできる」とか、あるいは「家を出る時に左足から出るようにしている」とかもその一例だと思うんですよね。ささやかに見えるけど、その人にとってはすごく大切なこと。それを否定したり、馬鹿にしたりすることはその人を蹂躙することだと思います。日々の小さなことから大きなレベルまでそういうことは沢山起きてしまっていて、だからこそ、この戯曲の中に強烈に何かを信じている人が出てきた時には、その人の側に立ちたい。観客がどう思うかはわからないけれど、たとえいかがわしいと思われようが、僕がそれを信じた事実は変わらない。そう言い切れることがこの作品に対する自分の態度だと思っています。楽しんでもらいたいとは思うのですが、観客の楽しさを信じるというよりは、世界の平和を信じてやっていきたいと思っています。

劇団公演で手がける最後の演出

これまでの歩みを振り返って

――本作をもって劇団公演では作家に専念すると宣言されました。演出を手がける最後の作品になりますが、その決心に至った経緯をお聞かせ下さい

正直、僕は演出が得意だと思ったことが一度もないんです。できる能力があるならばできる人がやった方がいいと思っているし、そういう能力を何よりメンバーに対して感じているんですよね。「僕が演出を退くことをみんながどう受け止め、次に向かってくれるだろう?」と考えたりもします。個々の可能性をそれぞれに感じているから、もし彼らがやりたがってくれれば、この先の範宙遊泳で冠ちゃん(福原冠)や(埜本)幸良さんや(プロデューサーの坂本)ももちゃんが僕の戯曲を演出することが起きたっていい。これまでそういうことをやらなかったのは、僕が演出をやっていたから。実はそれだけのことだったりするんですよね。

――「やめる」「退く」という言葉にはネガティブな印象が宿りがちですが、今のお話を伺って、全くそうではなく、むしろカンパニーの持続可能性としてはとてもポジティブな変化なのだと感じました

まさにそうなんですよね。これはみんなにも伝えているのですが、僕は範宙泳遊をやめる気がないんです。だから、続けていくために考えた一つの決心だし、「続けていく」ということがどういうことかを観客の皆さんにも見てもらいたい。「範宙遊泳」という劇団を物語としてみた時に「この人たちは色々あったけど、すごく続けるんだ。続けることをやめない人たちなんだ」って思ってもらいたいから、それを示していくしかないと思っています。同時に、僕は戯曲をはじめ、小説や随筆などたくさんのものを書いて世に残したいと考えています。でも、演出を兼任していると、どうしても書くことに時間を割けなくなってしまう。そのフラストレーションを感じた時、「やはり自分は物書きなのだ」と痛感させられるし、書くこと以外を他へと手渡していくことが今の自分にも合っている気がしています。

――2007年の結成から17年。団体としても一つのターニングポイントとなる作品だということがひしひしと伝わりました。17年、結構な年月ですよね

最後の演出を前にして、範宙遊泳のこれまでの歴史についても色々考えますね。「なんで自分は劇団をやりたいと思ったんだろう」と始まりを振り返ったり、友達のことや最初期のメンバーのこと、その後参加してくれた俳優やスタッフのみんなとの出会いや別れを思い返したり、過去を懐かしんだりもしました。例えば、アートディレクターのたかくら(かずき)ちゃんと出会ったのは東京造形大学のすごく面白い卒業展示だったなあ、同郷で、お互いのipodに入っている曲も同じで興奮したなあ、とか(笑)。友達の集まりのような形で始まった団体だったので、全員分語りたくなるくらい一人ひとりとの思い出があるんですよね。同時に、今は一回り下の世代とも一緒にクリエーションをしているんだ、って感慨深い気持ちにも。自分は年齢ではまだまだ若手とも言われますけど、キャリア的にはそうでもなくなってきているのだと感じたりもしています(笑)。

メンバー・福原との共演は初めて

俳優という職業と観客への思い

――さらに今回もう一つ楽しみにしている見どころが、山本さんの俳優としての出演です。それこそ劇団公演への出演はものすごく久しぶりではないでしょうか?

出演自体は2017年の一人芝居『タイムライン』ぶりですが、共演者がいるのは2011年の『範宙遊泳の宇宙冒険記3D』から13年ぶりです。その時冠ちゃんは出演していなかったので、初めての共演ですね。僕は元々チャップリンやウディ・アレンなど喜劇役者が好きで、お笑い芸人になりたいと思っていた時期もありました。でも、自分の中でしっくりこない感じがして、やはり俳優をやりたくて高校演劇を始めて…。僕はお笑いが大好きでコミディアンをすごくリスペクトしているし、芸術としてお笑いをやっている方もいるとは思っているのですが、俳優という職業はやはり芸術家であると強く感じるんですよね。表現の仕方が少し難しいのですが、感覚としては巫女やイタコのように何かを降ろすような瞬間、そういった感触もあって。人の書いた言葉を元に、なんらかのインスピレーションが体を通っていく。その時にたまたま声が発せられ、そしてそれが通り過ぎた時に別の観客へと流れていく。それって、すごいことだなと思うし、同時に、俳優をすることでできる「浄化」もあると思います。今回の僕の場合は自分が書いた言葉だけど、これだけ時間が経つともはや他人の言葉のような感覚なんです。

――俳優として対峙するときは、別人が書いた言葉のように思える。作・演出・出演を手がける方からしか伺えない、非常に興味深い感覚のお話です

僕が俳優として稽古に入る時は、演出補佐の植田(崇幸)くんに見てもらっているんですよ。

演出助手とはまた違う業務をしてもらっているのですが、「人と人との間をお互いが理解しながら関係する」ということを無意識的に彼もやってくれていて、そのことがすごくいい効果をもたらしていると感じます。当初は演出補佐・代役としてお願いしていたのですが、やはり6人目のキャストとして出演してもらいたいと思ってしまって、先日正式に追加出演者として告知させてもらいました。実は『バナナの花は食べられる』の時もそうだったのですが、稽古場で彼が起こす影響を見ていると、出てもらいたくなってしまうんです。シェイクスピアも「この人を出したい」という理由で役を作っていたなんて逸話がありますが、すごくよくわかりますし、その事象そのものが演劇なのかもと感じたりもします。

――6名のキャストで挑む再演、全貌を見届ける日がますます楽しみになりました。最後に、山本さんにとって観客とはどんな存在でしょうか?

自分が演劇をやっていることとは関係なく常々感じていることなのですが、こんなにも便利で早く多くの情報が溢れた現代に生きながら舞台芸術を観ることを選択できる人って、芸術の感度がすごく高いと思うんです。チケットを買い、劇場に足を運び、目の前で起きていることを数時間ただ感じることができる人、人のつくった何かを体験することができる人。そんな観客の人々を毎度ながら僕はすごく素敵だと思っていますし、僕自身も「忙しい時こそそういう自分を思い出そう」と劇場に行っています。演劇は目の前にごろっとした人間が在って、露わになっていく。ロボットを演じていようが必ず人間で、観客はいわばタネがわかっている手品を観ているような感覚だと思います。絶対に死んでいない=死んだ真似に感動をすること。目の前の登場人物とともに嘘の中で“嘘を越えた真実”に辿り着くこと。それができるってやっぱりすごい。だからこそ、自分が作る時は「演劇ってこんなに貧しいものなんだ」と思われたら絶対に嫌だ、って本当に毎回思います。「演劇ってこんなに豊かで自由なんだ」、「こんなに“今”で、“私たち”なんだ」っていうのを見てもらいたい。この作品を通じてあなたと出会えたら、そして、一緒に世界を平和にしていけたらといつも願っています。

取材・文/丘田ミイ子